王冬龄是中国当代著名的书法家,他把中国的书法与西方当代艺术中的表演融合在一起,形成了自己独特的艺术形式。

前不久,他应温哥华美术馆的邀请,在那里做了一场书法表演,取名“乱书”。

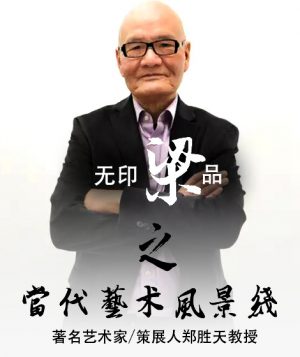

郑胜天教授在今天的《无印梁品》之“当代艺术风景线”中,介绍了现场的情况,并且谈到王冬龄与西方文字艺术的一场不期而遇。

收听 (《无印梁品》节目逢周日傍晚6点到7点播出。)

(王冬龄温哥华美术馆《乱书》表演。摄影:郑胜天)

温哥华美术馆邀请王冬龄表演“乱书”,我们选定的场地是中央圆厅,英文叫“rotunda”。有点像中国传统建筑中的天井。因为是圆形,所以有人译为 “巨筒”。环形楼梯从两侧扶级而上,再加上两层廻廊,是居高临下观看表演的最佳角度。

这个圆厅与当代中国艺术家素有缘分。1987年朱金石在那里悬挂了一件用数千张纸揉皱折成的“宣纸道”。 2014年马文的“活图腾”将七百种加拿大西岸植物涂上墨汁,栽种成一个巨大黑色花篮。观众从台阶上会看到不断冒出的嫩绿枝芽。

今年年初美术馆举办了规模空前的大展“Mash Up”,回溯一个世纪以来现代艺术文化的发展史。圆厅也是展览的一个亮点,特别邀请了“祖母级”美国观念艺术大师克鲁格(Barbra Kruger)来制作了一件场域特定的装置。作为后现代主义的重要代表,文字和现成图像是克鲁格善用的艺术语言。 世界许多建筑中都可以见到她就地制作的作品。在温哥华她选择了巴巴(Homi K. Bhabha)、塞泽尔(Aimé Césaire)等当代思想家的文本,大大小小的黑体字母在圆厅中铺天盖地,让人直接感受到文字逼人的震撼力。

“Mash Up”已经结束,本来这件作品就要拆除。但正与王冬龄书法表演的预定日期相冲突。一旦搭起手脚架,会耽误许多时日。美术馆决定延迟一天,等表演结束再动工。想不到这样一个纯粹技术性的决定,竟然促成了东西方艺术家一场意想不到的对话。

当我们在黑色文字排列的地面铺上白色的宣纸时,突然意识到一个难以刻意求得的时空已经形成。我们将见证一场意味深长的文化碰撞。只见王冬龄的红袜踏上纸面,长杆笔轻蘸墨汁,略往上一提,落到纸上走笔时疾时徐,在半个小时中,他一气呵成成写完了佛教圣典《心经》。王冬龄的“乱书”表演充满感性和精神性,轻盈自由、浓淡随意、含糊难辨。而墙上克鲁格的字母则是理性的、物质的:坚硬刻板、黑白分明,一丝不苟。一个是动态;一个是静态。后者屹立不移;前者变化无穷。两者的对照大大增加了他们各自的张力。

更有意思的是这两位大师竟然是同年出生。东西艺术界两位同龄人不期而遇的对话,带给了温哥华观众一场格外丰盛的艺术飨宴。

(王冬龄,1945年出生于江苏。著名书法家,曾于九零年代在美国讲学。目前为中国美术学院教授。)

(王冬龄先生近照。摄影:郑胜天)

由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。