加拿大天真汉在中国

加拿大和中国建交后,总理特鲁多在1973年访华。两国领导人会晤时,特鲁多告诉毛泽东,这其实是他们的第二次见面,第一次是十三年前的中国国庆日,在天安门城楼上。特鲁多后来回忆说,当时已经很衰弱的毛一下子睁开原来半闭的眼睛盯住他,似乎对他发生了新的兴趣。

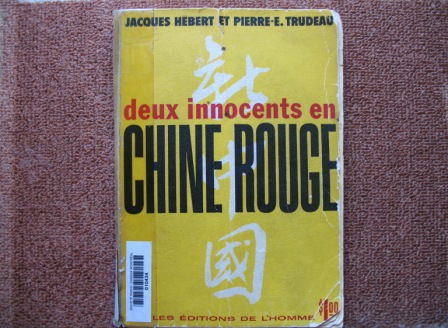

那时中国在国际上相当孤立,中国对外友协邀请“外国友人”访华是和外界交流的一个重要渠道。1960年,有一百多位魁北克省各界人士接到邀请,但是只有不到二十人敢于回信,而且其中一多半是为了谢绝。在寥寥几个决定接受邀请的人中,有特鲁多和他的朋友埃贝尔。两人在中国游历一个多月,回来后合写了一本日记体游记《红色中国的两个天真汉》,于次年出版。

当时中国和西方国家互相知之甚少,妖魔化对方都不遗余力。以至于特鲁多和埃贝尔接受中国邀请的消息传开后,很多人觉得他们实在是太勇敢了,还有些人担心他们有去无回,提醒他们动身前写好遗嘱。事实上,最害怕出差错的其实是对外友协。“为了让我们在回家时毫发无损,中国人十二万分小心。他们似乎担心,万一我们中有人淹死在大运河里,或是笨手笨脚地从长城上摔下来,就会有某家西方报刊认为中国是一个不把 ‘加拿大法裔天主教徒’的性命当回事的国家,然后在和这个国家建交的危险性上大做文章。”

左一为特鲁多

《天真汉》自始至终都是这种诙谐的语气。两个好朋友互相嘲弄,也调侃过于严肃的中国人。他们自比不知天高地厚的天真汉,兴冲冲地闯进了红色中国。其实当时的中国已经发生过整风、反右和大跃进,大饥荒已经开始。但远道而来的客人自然不知道这些。他们在一位侯先生的陪同下各处参观,每到一个城市都有当地对外友协设宴接风。他们很快就熟悉了“大跃进”、“总路线”等词汇,特鲁多还学会了在讲话时模仿主人加上“这个… … 这个… …”,让翻译不知所措。中国人的热情好客让两位作者用了许多次惊叹号,但是作为自由散漫惯了的“资产阶级”游客,他们也经常抱怨侯先生把他们管得太紧、日程安排太满了。大清早就把他们拉去纺织厂听车间主任讲新旧社会两重天,可是外面的天气多好呀!特鲁多好几次开小差。国庆节那一次,他刚跟伟大领袖握了手,一转身就混进人群,独自玩了个够,凌晨才回来,把可怜的侯先生吓得不轻。

“绿点姑娘”,一位广东对外友协的工作人员。“陪伴我们的是一个好看的年轻女孩子,两条编得紧紧的乌黑的辫子垂挂在她过于庄重的脸旁。… … 她穿了一条白底绿点的连衣裙,非常优雅。… …她有二十岁吗?可以肯定的是,就她的年龄来说,她实在是太严肃了。我们最匪夷所思的笑话都不能博得她在 ‘总路线’ 规定以外的一笑。”埃贝尔取笑朋友害了相思病。

尽管特鲁多对新中国的工业建设和城市的清洁有序很赞赏,但是显然缺乏社会主义觉悟。一方面他对思想改造和计划经济有很多疑问, 另一方面,带他去参观工厂,他却本性难移,目光时时落在年轻女

工身上。翻译和陪同中的漂亮女孩子也引起他的注意。不过特鲁多一贯所向披靡的魅力对中国姑娘似乎没有效果,令他很是郁闷。他虽然学了不少新名词,但明显不知道“外事纪律”为何物。“中国女人非常和蔼,但是也很冷漠。她们穿着朴素得如同我们的修女,而且不能容忍陌生人对她们的哪怕一丁点儿注意。如果一个访问者敢于对一个女翻译献殷勤,不知道会发生什么事。… … 一个处于抑郁症边缘的南美年轻人对我们这样总结说:“Son tan morales que desmoralisan!”(大意是:她们品行端方得让我沮丧!如果你有拉美朋友,看到这里一定会暗笑。)

有一次他们去参观女工宿舍:

“墙上的图片(舞蹈演员,彩色风景,毛… …)让人想起缪塞的一首诗,我们沉思地问:

‘中国女孩子的梦想是什么呢?’

‘呃… … 当然是她们的工作。’

最要命的是,这好像是真的。”

就这觉悟,难怪《天真汉》出版以后中国政府反应冷淡。要知道那是在上个世纪六十年代啊。

七年后,这个曾经屡屡让中方接待人员头痛的“天真汉”成为加拿大第十五位总理,开始和中国进行一系列会谈。1970年10月,加拿大政府在魁北克十月危机的风暴中与中国建交。特鲁多去世后,一个名叫夏灵的多伦多华人有一天偶然在旧书店里发现了这本书,花了一块钱把它买回家。2005年,她与人合译的《红色中国的两位天真汉》由上海人民出版社出版。