En 2018, l’ancien gouvernement libéral du Québec dévoilait une stratégie afin de renforcer l’accès à l’égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques. Pourtant, en respect de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi, la Commission des droits de la personne fixe déjà des cibles de recrutement de minorités visibles pour chaque organisme public en fonction de différents critères, comme la région ou la disponibilité de la main-d’œuvre.

Toutefois, les minorités visibles demeurent toujours sous-représentées. Pour comprendre la situation, on joint Myrlande Pierre, sociologue et chercheuse associée au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM.

« Toutes les études, même celles produites par la fonction publique du Québec, démontrent qu’il y a une sous-représentation des minorités visibles, explique en entrevue Myrlande Pierre. C’est une évidence, les minorités visibles ou racialisées ne sont pas assez présentes dans les emplois au sein de l’appareil administratif. »

Écoutez l’entrevue avec Myrlande Pierre (11 minutes et 25 secondes) :

ÉcoutezUn constat visible dans tous les ordres de gouvernement, précise la chercheuse, que ce soit au niveau provincial, régional, municipal, mais aussi fédéral. « Les programmes, tels ceux de l’accès à l’égalité et d’équité à l’emploi, ne sont pas mis en œuvre d’une manière optimale pour atteindre les résultats escomptés. »

Il y a un énorme travail à faire au sein des organisations afin de lutter contre les discriminations, plaide la chercheuse. « Ces programmes existent pour corriger des situations de discriminations historiques. Il faut savoir nommer les problèmes lorsqu’ils existent. Ainsi, il ne faut pas hésiter à parler de situation de racisme systémique dans le domaine de l’emploi. »

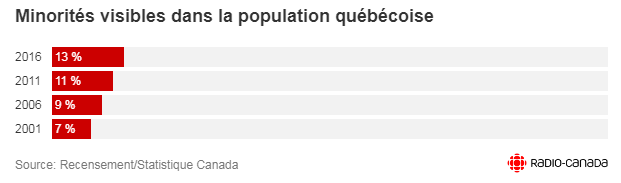

Minorités visibles dans la population québécoise

Selon Mme Pierre, plus on monte dans la hiérarchie, plus on constate une homogénéisation au niveau des corps décisionnels. « Il y a d’abord un constat de sous-représentativité de ces groupes et ensuite une diminution dans les postes décisionnels ou stratégiques, jusqu’à devenir un véritable problème. »

Les programmes existent depuis plus de deux décennies et les résultats ne sont pas au rendez-vous, ajoute-t-elle. « Le déficit de la représentativité de la diversité perdure. Le fait que ces programmes ne soient pas mis en œuvre avec efficacité vient contrecarrer les résultats qui auraient pu s’avérer positifs. »

Les personnes qui sont responsables devraient être imputables des résultats, ajoute Mme Pierre. « Il faut mettre l’emphase sur la responsabilisation puisque ces programmes relèvent d’une loi. En 2019, nous devrions voir des progressions, ce qui n’est pas le cas. Il y a malheureusement encore des lacunes qui persistent à travers les années. »

Lire aussi :

S’assurer que les emplois typiquement féminins sont aussi bien rémunérés que les masculins

Combler les postes vacants dans les régions, la priorité en emploi au Québec

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.