1984年,房惠晴开始制作有关亚裔同性恋的纪录片《性取向 — 亚裔同性恋,Orientations》。他采访了14位亚裔男女同性恋,他们有些是出生在加拿大的亚裔,也有来自不同地区的移民。

2016年,房惠晴拍摄了纪录片《回访:性取向,Re:Orientation》,这是《性取向》的续集,在32年之后,他试图重新联络出现在自己纪录片当中的主人公,描述他们的生活状态。那么,这32年间,亚裔同性恋社区出现了哪些大的变化呢?

相关阅读:“我们是亚裔、同性恋、并深感自豪” (深度采访报道)

房惠晴(Richard Fung)出生于特立尼达共和国,是第四代华裔。1973年来到加拿大学习,毕业于多伦多大学艺术系。多年来,热情投入同性恋争取权益活动,目前为OCAD大学艺术系教授。

拍摄《性取向》时的房惠晴,左一。(Vtape提供)

首先,比起八零年代,受访者更谨慎了。

房惠晴表示,八零年代的时候,加拿大还没有对同性恋的人权保护,这些受访者可能因为暴露自己的性取向而丢掉工作,甚至被赶出居住的地方。但这些年轻的同性恋权益倡导者义无反顾支持这个项目,这也是第一部系统介绍亚裔同性恋状态的纪录片。

房惠晴采访了十四位亚裔同性恋,包括了华裔,华裔与原住民、欧洲的混血儿、马来西亚、日本、印度等地方的年轻同性恋。房惠晴非常注意选取来自不同地区和种族的亚裔同性恋,男女比例也基本平衡,这或许与他本身来自特立尼达华裔家庭的背景相关。

这些受访者都表示,他们需要面对双重的边缘化。首先是在多伦多以白人为主的社区,作为少数族裔的边缘化;其次,还有作为同性恋,在少数族裔社区的边缘化。

他们都勇敢,热情,有才华,希望能够为改变同性恋的境遇做出努力。

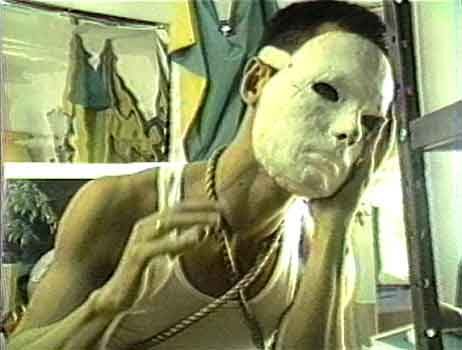

房惠晴《性取向》(1984),舞者。

房惠晴的《性取向》以一名戴着白色面具的舞者的舞蹈开始,画外音说:“这个白色面具意味着,我们生活在柜子里,不见阳光;在北美的亚裔同性恋,生活在一个白人主宰的社会。需要摘下这个面具,重新宣布你是谁,自由的同性恋。”

而这位舞者也是《性取向》中的一位受访者。

从八零年代中后期,同性恋平权活动的重心转移到了对抗艾滋病。房惠晴与友人一道,创立了亚裔艾滋病预防机构,这个组织之后与其他机构合并,成为了现在的“亚裔社区艾滋病预防机构,ACAS“。

1990年,房惠晴为艾滋病人群争取权益,要求为HIV携带者更好的医疗保障。(本人提供)

到了2016年,房惠晴决定重新回访当年14位受访者。但是,很不幸,当中的三位已经因艾滋病去世了。剩下的十来个人当中,有人搬离,有人不再认为自己是同性恋,有人不愿意出镜了。最终他只采访到七位 —— 而且,在采访过程中,还不需要不断做说服工作。

他感慨,或许在20多岁的时候,人是勇敢的无所畏惧的,抓住一切的机会;但到了五、六十岁的时候,开始更多的顾虑担忧。不过,亚裔同性恋这些先驱是应该被历史记住的。

而在同意接受房惠晴采访的七位受访者中,他们各自有了自己的生活,成为了社会活动人士、银行经理、消防员、教师、或是艺术家。比如,两部影片都采访到的Alan Li,目前是多伦多社区的活动人士。

1982年,年轻的Alan Li,在同性恋自豪大游行演讲。影片截屏

第二点,80年代的时候,同性恋群体崇尚性的自由与解放;而到了现在,受访者反而对谈论性生活感到犹豫了。

房惠晴认为,这个变化是由于艾滋病以及对抗艾滋,而产生的保守趋势。当90年代,大众发现艾滋病是可以通过性行为传播的,同性恋团体开始与六七十年代的性解放性自由的风气拉开距离,出现了保守趋势——希望整个社区接受同性恋。比如,在美国,同性恋社区要求加入军队,以及这十几年,同性恋婚姻合法化的诉求。

第三点,同性恋群体的身份标签更多了。

除了男女同性恋,还新出现了变性人或是非二元性别以及更多的身份。

第四点,年轻一代对同性恋争取权益的历史似乎忘记了。

到现在,整体社会对于同性恋和少数族裔的接受在多伦多这样的大城市已经有了相当大的改观。但房惠晴在采访中表示,年轻一代对于同性恋争取权益斗争的历史似乎也遗忘了。他警告说,其实历史回潮也是很容易的。需要对此提高警觉。

由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。