La Société Makivik, représentant légal des Inuit du Québec, créée en 1978 aux termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), l’accord qui a établi les institutions du Nunavik, se dit « fermement opposée » à la reprise des activités minières dans la région du Nunavik, comme annoncé le lundi 13 avril par le gouvernement du Québec.

La Société Makivik a aussi demandé à ce que les élus inuit dans les communautés du Nunavik, région du Nord du Québec, et dans les différentes organisations régionales soient entendus et prennent les décisions qui les concernent.

“Le Nunavik ne peut pas et ne sera pas gouverné par des fonctionnaires qui pourraient être tentés d’utiliser la pandémie pour se donner du pouvoir, a déclaré Charlie Watt, président de Makivik. Nous avons écrit de nombreuses lettres au Québec sur différents sujets liés à la pandémie et ils n’ont pas répondu… pas même un accusé de réception. »

Les Inuit du Nunavik se sont dits insultés par ces actions unilatérales du gouvernement du Québec, qui ouvrent de vieilles blessures.

« Nous avons vu cela se produire au début des années 1970, lorsque le premier ministre de l’époque, Robert Bourassa, a annoncé unilatéralement la construction de barrages sur les rivières du Nunavik pour le projet hydroélectrique de la baie James », a aussi dit Charlie Watt.

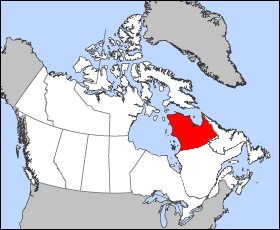

Le Nunavik, la partie du territoire de la province située au nord du 55e parallèle, couvre environ 500 000 kilomètres carrés, soit plus d’un tiers du territoire du Québec. Depuis environ 4000 ans, des peuples indigènes habitent le Nunavik, y compris les Inuit qui ont fait de la région leur terre d’origine. Aujourd’hui, plus de 13 000 personnes vivent dans les 14 villages le long des côtes de la baie d’Ungava, du détroit d’Hudson et de l’est de la baie d’Hudson.

Le Nunavik, la partie du territoire de la province située au nord du 55e parallèle, couvre environ 500 000 kilomètres carrés, soit plus d’un tiers du territoire du Québec. Depuis environ 4000 ans, des peuples indigènes habitent le Nunavik, y compris les Inuit qui ont fait de la région leur terre d’origine. Aujourd’hui, plus de 13 000 personnes vivent dans les 14 villages le long des côtes de la baie d’Ungava, du détroit d’Hudson et de l’est de la baie d’Hudson.

L’activité minière jugée essentielle

Le 13 avril dernier, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, a confirmé que les activités d’exploitation minière de la province faisaient désormais partie de la liste des activités et services prioritaires. Cette décision est survenue après le point de presse tenu la même journée par le premier ministre du Québec, François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des activités et des services prioritaires.

Les activités minières ont donc été permises de manière encadrée et progressive à compter du 15 avril 2020.

Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, ajoute le gouvernement, « conscients de l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées ». À cet effet, une série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, explique le document.

Village de Puvirnituq, Nunavik, QC, Canada

(Photo prise en février 2018, ©Veillg1/Wikimedia Commons)

Cependant, la Société Makivik dit ne pas vouloir que l’histoire se répète et demande au Québec de revoir sa décision sur la réouverture des mines du Nunavik et d’inclure la voix des Inuit dans ses consultations.

En tant que signataire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’accord Raglan et Nunavik Nickel, la Société Makivik est le représentant politique des Inuit du Nunavik.

Les Inuit ne peuvent pas accepter de vivre un autre mauvais épisode du colonialisme en 2020, a conclu le communiqué de presse de la Société Makivik.

RCI avec les informations de la Société Makivik et du gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus :

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.