La lumière émise par les faisceaux lumineux des navires constitue une pollution lumineuse qui perturberait la vie marine de la région arctique, selon une récente étude.

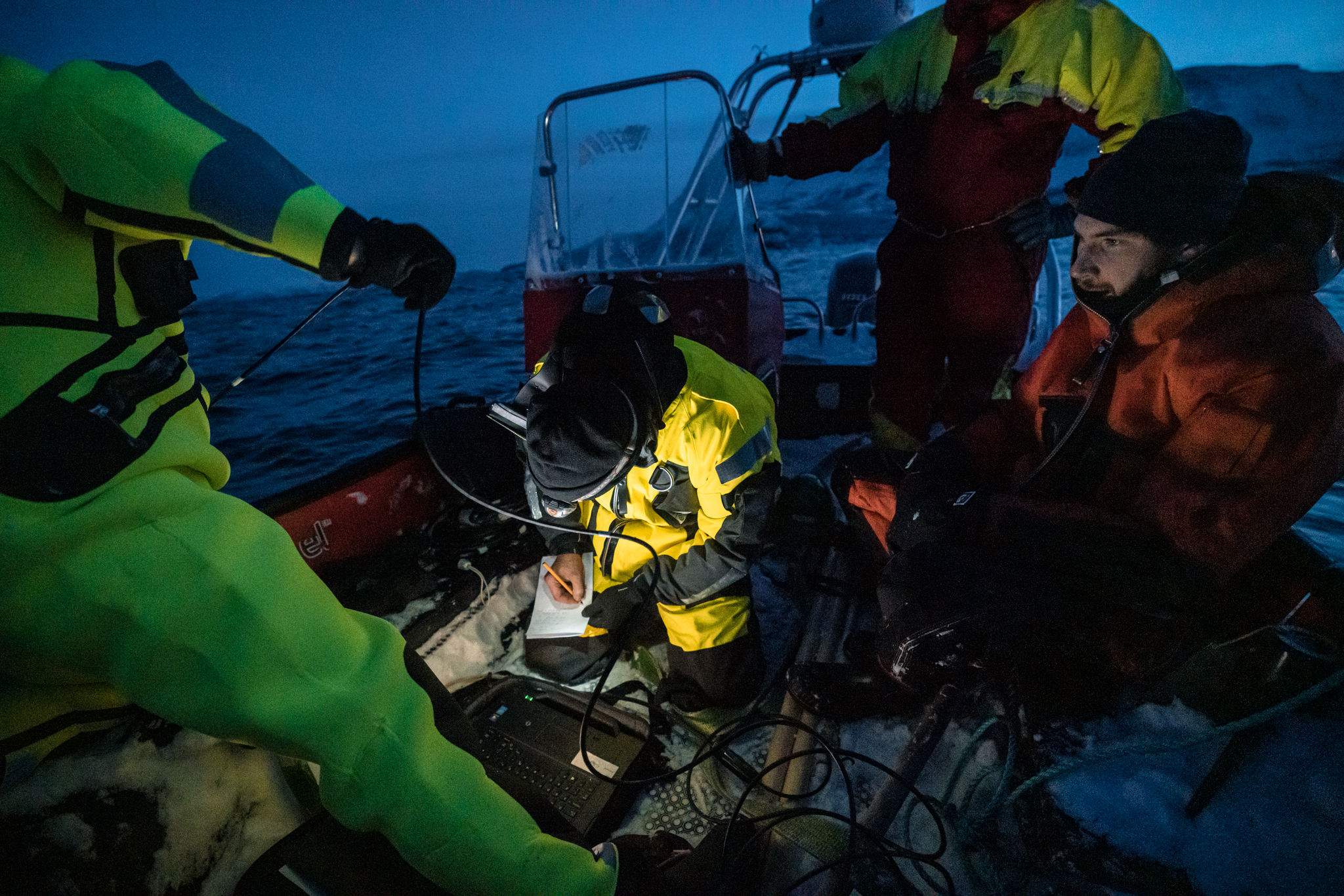

Une fois que le vaisseau de recherche auxiliaire atteint une distance de 185 m par rapport au navire principal Helmer Hanssen, ils éteignent tous leurs feux pendant 15 minutes pour mener les expériences de pollution lumineuse.

(Photo : Michael O. Snyder)

La pollution lumineuse perturberait la vie marine en Arctique

La lumière émise par les faisceaux lumineux des navires traversant l’Arctique influerait sur la vie des organismes marins dans la région, révèle une récente étude internationale.

Des équipes de chercheurs norvégiens et canadiens se sont rendues au large de l’archipel norvégien du Svalbard pour réaliser leurs expériences durant la nuit polaire arctique, à l’abri de toute source lumineuse.

« On a eu accès à un fantastique laboratoire qui est la nuit polaire arctique », explique en entrevue téléphonique Maxime Geoffroy, chercheur à l’Institut de la pêche et de la mer de l’Université Memorial de Terre-Neuve et coauteur de l’étude.

Les montagnes enneigées dans les fjords du nord de la Norvège.

C’est la dernière fois que l’équipe voit la terre avant de prendre la mer pendant près de deux semaines.

(Photo : Michael O. Snyder)

L’étude menée conjointement par l’Université Memorial, au Canada, et l’Université de Tromsø, en Norvège, a ainsi montré que lorsque les chercheurs allumaient le faisceau lumineux de leur navire, ils observaient une diminution ou une augmentation de 50 % de la biomasse en moins de cinq secondes. Cette réaction pouvait notamment se propager jusqu’à 200 mètres de profondeur et jusqu’à 200 mètres autour de la source lumineuse. »

Kim Last enregistre soigneusement les résultats sur son ordinateur portable au fur et à mesure que les données arrivent.

Ils essaient d'enregistrer les temps de réponse des organismes de l'Arctique lorsqu'ils sont exposés à des niveaux de lumière extrêmement faibles.

(Photo : Michael O. Snyder)

Une étude qui fera date.

Maxime Geoffroy et son équipe ont utilisé un échosondeur afin d’observer la réaction de la faune marine. L’appareil utilisé par l’expédition correspond à une version plus sophistiquée des instruments utilisés par les pêcheurs pour repérer les bancs de poissons. »

La réaction des organismes vivants peut s’expliquer de plusieurs façons. »

« Les animaux vont fortement réagir. Ils vont soit éviter, soit être attirés par la lumière dépendamment des espèces », explique M. Geoffroy. « La réaction d’évitement change aussi l’orientation du zooplancton et des poissons. Il en résulte une diminution du signal que l'on détecte. »

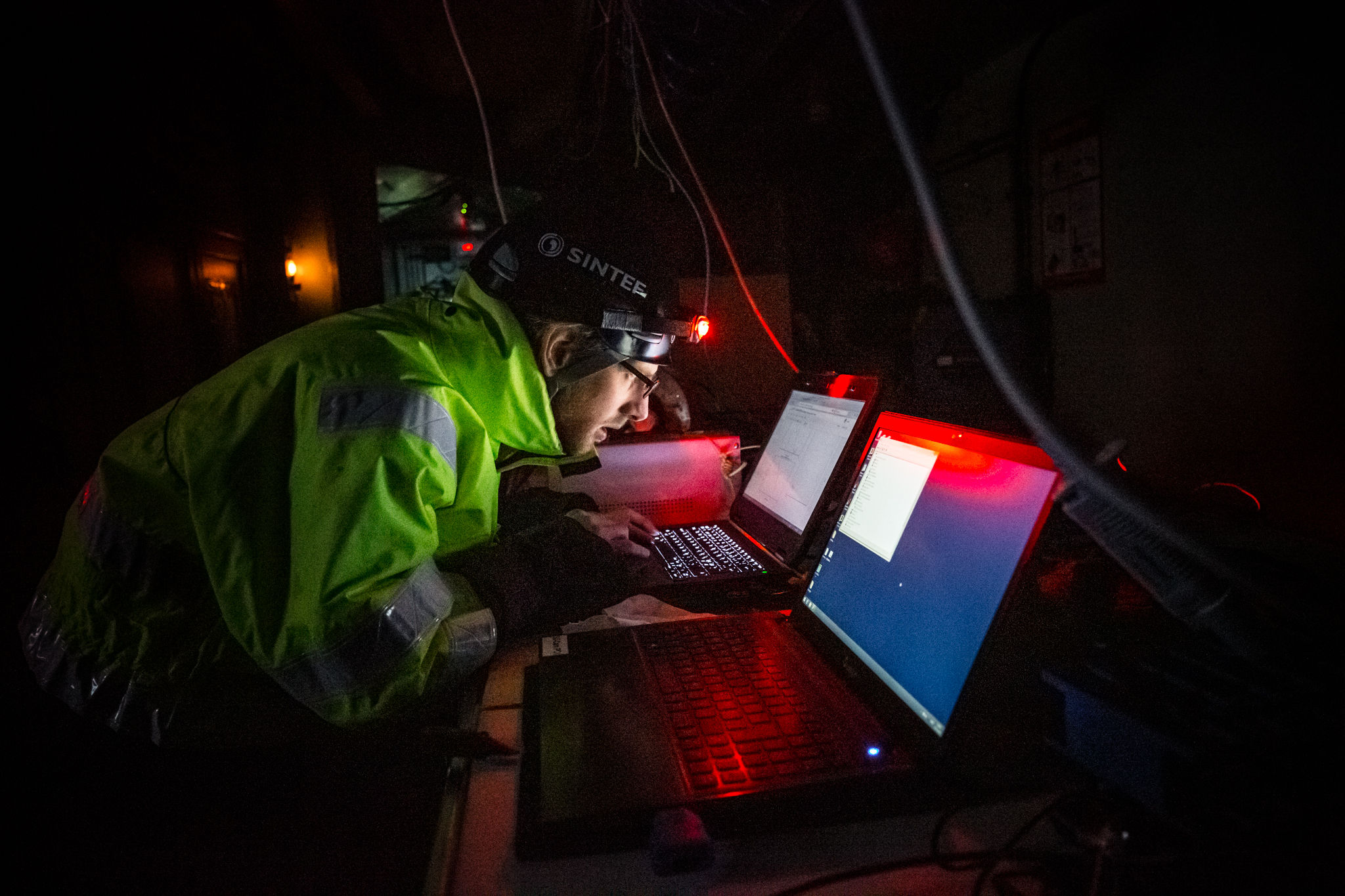

Les ordinateurs portables sont connectés à divers capteurs mesurant la lumière et le phytoplancton dans l'eau autour du navire.

Emlyn ne doit travailler qu'avec la lumière de sa lampe frontale, car même la plus faible lumière pourrait interférer avec les expériences de pollution lumineuse.

Même si les écrans d'ordinateur sont réduits à leur niveau le plus bas, de la lumière reste émise.

L'immersion prolongée dans l'obscurité extrême s'est avérée être un défi permanent pour les chercheurs.

(Photo : Michael O. Snyder)

Ces recherches sont très importantes, puisqu'elles pourraient modifier les standards des futures études menées dans l'Arctique. Ces résultats montrent dorénavant la nécessité de prendre en compte les réactions des organismes vivants lorsque des sources de lumière artificielles sont utilisées. »

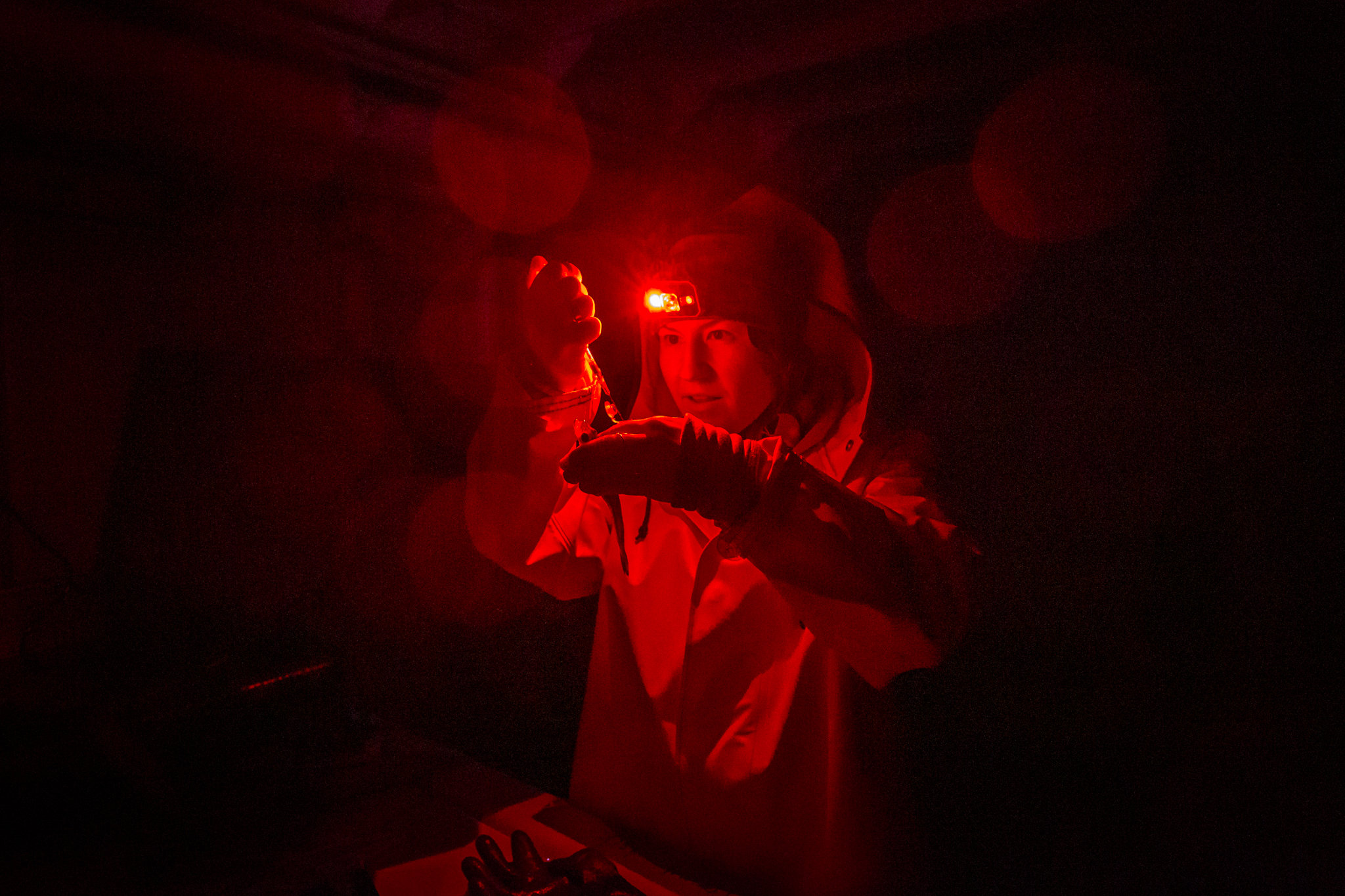

Afin d’éviter de fausser les résultats d’une étude, Maxime Geoffroy recommande d’éteindre les lumières ou d’utiliser de petites lumières rouges. Ces dernières perturbent moins la population marine et ont été utilisées par les chercheurs lors de leur séjour dans l’Arctique. »

« Lorsque nous nous déplaçons dans ce type d'environnement sur ce navire, c'est comme si nous faisions entrer une cathédrale de lumière dans un lieu sombre. Pour obtenir une base de référence du climat lumineux, nous devons donc tout éteindre », a expliqué Jørgen Berge, coauteur de l'étude. »

La chercheuse Morgan Bender utilise une seringue pour prélever du sang sur deux morues polaires. Elle ne doit travailler qu’avec une faible lumière rouge afin de ne pas perturber les recherches en cours sur la pollution lumineuse.

(Photo : Michael O. Snyder)

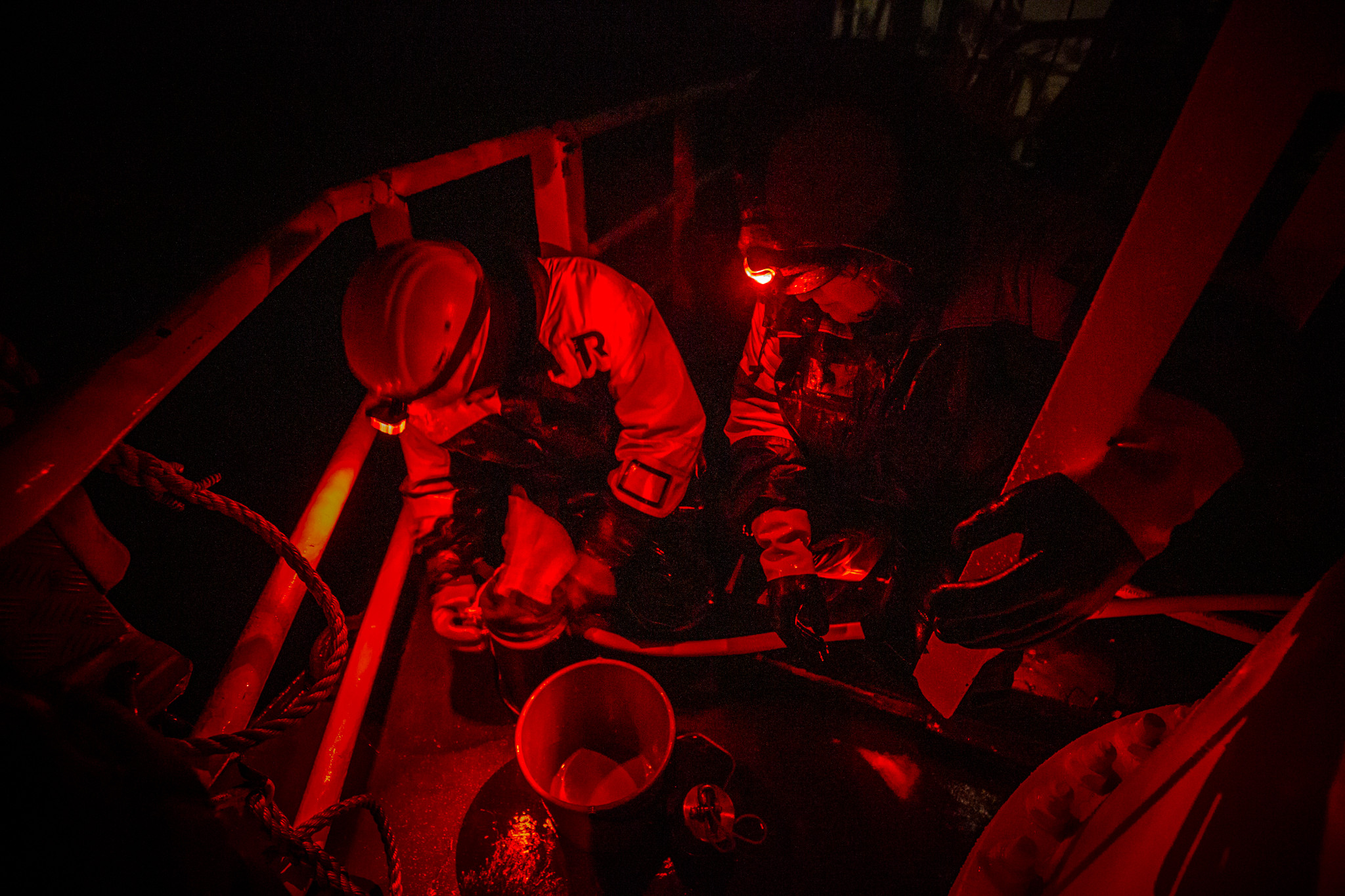

Les scientifiques prélèvent des échantillons à la lumière rouge, afin de ne pas perturber les recherches sur la pollution lumineuse.

(Photo : Michael O. Snyder)

Des conséquences néfastes sur les écosystèmes

Durant la nuit polaire arctique, l’œil humain ne perçoit que très peu de lumière. Toutefois, il y existe une faible intensité lumineuse émanant de la Lune, des étoiles, des aurores boréales, ou encore lorsque le soleil laisse transparaître une lueur.

Pendant plusieurs années, les scientifiques ont pensé que les animaux vivant dans cette région étaient en période de dormance. Cependant, lors de ses analyses, l’équipe de Maxime Geoffroy s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup plus d’activité biologique qu’on ne le pensait.

« Il y a dix ans, personne ne faisait de recherches pendant la nuit polaire », explique le chercheur Geir Johnsen. « En fait, nous pensions tous que c'était un désert noir. Mais quand nous avons commencé à y faire attention, nous avons vu que tout l'océan était plein de vie. L'évolution a fait quelque chose de formidable ici. Les petits organismes dans ces eaux peuvent utiliser cette petite quantité de lumière pour survivre. »

Cette période d'obscurité est appelée la nuit polaire.

Cependant, à mesure que les jours s'éloignent du solstice d'hiver, la durée de la nuit polaire diminue.

Et, même si le soleil ne se lève pas à l'horizon, on peut voir une faible lumière dans le ciel du sud pendant environ une heure, à midi.

(Photo : Michael O. Snyder)

« Les animaux continuent de se nourrir, ils continuent de migrer. Ils vont aller en surface lorsqu’il y a moins de lumière et ils vont descendre plus en profondeur lorsqu’il y en a plus », indique M. Geoffroy.

Même si le risque pour les animaux reste assez local, il demeure « non négligeable», explique le chercheur canadien.

Certains organismes ne vont pas réagir et vont rester dans la lumière, plus près de la surface. D’autres, les plus petits, ne vont pas avoir le temps de s’en éloigner et deviennent ainsi des proies faciles pour des espèces vivant dans les profondeurs qui vont venir s’en nourrir rapidement.

On constate ainsi un impact sur le régime d’alimentation dans la zone de lumière.

Une équipe de chercheurs soulève un filet d’échantillonnage alors que la neige tombe sur le pont du Helmer Hanssen. Les équipes ont utilisé des filets pour analyser la réactions des animaux marins lorsqu’ils sont exposés à une lumière artificielle.

(Photo : Michael O. Snyder)

Le pont de chalutage du navire Helmer Hanssen.

(Photo : Michael O. Snyder)

Cela peut paraître peu dans le cas d’un seul faisceau lumineux, mais les résultats sont beaucoup plus importants quand il s'agit d’une installation pétrolière ou de mines.

Dans le cas de la baie de Baffin, située dans l'Arctique canadien, où il y a de l’exploitation du minerai de fer, le trafic maritime augmente, y compris pendant la nuit. Des lumières sont aussi utilisées en permanence. Cela va avoir un impact sur tout l’écosystème, y compris sur les populations locales.

« Les animaux les plus emblématiques qui sont utilisés par les communautés nordiques [ndlr : populations inuit essentiellement] tels que le phoque ou le béluga se nourrissent des poissons et du zooplancton qui eux évitent la lumière. Par effet de cascade, ils vont aussi éviter la région », détaille Maxime Geoffroy.

Une tendance qui pourrait empirer à l’avenir

La région arctique « se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste du globe », selon Walt Meier, chercheur au National Snow and Ice Data Center.

Ce réchauffement accéléré entraîne notamment une importante fonte des glaces qui joue un rôle crucial pour les organismes marins.

Rappelons que le couvert de glace atténue la pénétration de la lumière et que certains animaux sont adaptés à ces nuances. La diminution ou la disparition dans certains cas de cette glace risque de perturber tous ces organismes.

Si un ours polaire attaque, leur dernière protection est un fusil, qui est toujours emporté par un membre de l'équipage.

(Photo : Michael O. Snyder)

La fonte des glaces est aussi synonyme d’une augmentation de l’activité humaine dans la région. On observe déjà une augmentation du transport dans certaines régions de l’Arctique. Cela est dû à l’exploitation minière, pétrolière et gazière, mais aussi au tourisme et au transport de marchandises qui vont être d’autant plus de sources de lumières artificielles.

Les scientifiques vont maintenant chercher à quantifier l’impact réel de la pollution lumineuse. Par conséquent, ils espèrent mettre en place de nouvelles règles destinées par exemple à l'activité humaine sur les plateformes pétrolières.

Lorsque l’équipe atteint le point le plus septentrional de son expédition, elle fait demi-tour et se dirige à nouveau vers le sud.

Le 17 janvier, ils aperçoivent une terre : les fjords du nord de la Norvège.

Ici, le soleil n’est pas encore revenu à l’horizon, mais il le sera bientôt.

Le retour du crépuscule est néanmoins un spectacle réjouissant pour les scientifiques qui ont passé les dix derniers jours dans une obscurité presque totale.

(Photo : Michael O. Snyder)

Le projet a d'ailleurs récemment reçu un financement pour continuer sur les quatre prochaines années.

Les équipes veulent également voir si ce comportement d’« évitement ou d’attraction » des organismes marins pourrait aussi s’appliquer dans les latitudes plus au sud où certains navires de pêche opèrent en permanence.

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans la revue Communications Biology (en anglais).

Remerciements à Michael O. Snyder pour avoir fourni les photos et légendes.

Son travail est disponible sur Instagram, Twitter, Facebook et sur son site.

À propos

Né dans le sud de la France d'une mère anglaise et d'un père français, Mathiew Leiser a parcouru le monde dès son plus jeune âge. Après des études de journalisme international à Londres, il a rapidement acquis différentes compétences journalistiques en travaillant comme journaliste indépendant dans divers médias. De la BBC à l'Agence France Presse en passant par l'agence d'UGC Newsflare, Mathiew a acquis de l'expérience dans différents domaines du journalisme. En 2019, il décide de s'installer à Montréal pour affronter les hivers rigoureux et profiter des beaux étés mais surtout développer son journalisme. Il a rapidement intégré Radio Canada International où il s'efforce de donner le meilleur de lui-même au sein des différentes équipes.