Quand Émile Nelligan a composé son magnifique poème Soir d’hiver au début du siècle dernier, le vocabulaire lié à cette saison était loin d’être aussi étoffé qu’en 2015.

C’est qu’entre temps, il y a eu Louis-Edmond Hamelin!

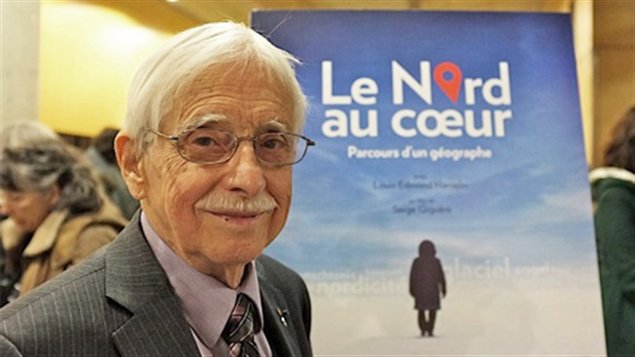

Spécialiste du monde nordique et circumpolaire, géographe, ce québécois de 92 ans est aussi linguiste. On lui doit des centaines de mots dérivés des vocables principaux liés à l’hiver.

« Un vrai hivernant hiverne, sans le traumatisme de l’hivernitude, durant la phase du plein hiver et tout en demeurant dans son hivernie nationale; il fait alors la démonstration que l’hivernité peut être vécue normalement. » Louis-Edmond Hamelin.

Né le premier jour du printemps, Monsieur Hamelin lui a préféré une saison que beaucoup aime détester.

En plus d’étudier l’hiver sous toutes ses formes, il lui façonné des mots plus poétiques les uns que les autres : nordicité, pergélisol, hivernité, glaciel, etc.

Pour Louis-Edmond Hamelin, le degré de québécité d’une personne dépend d’ailleurs de sa relation avec l’hiver, comme nous l’explique Jean Désy, médecin, écrivain et lui-même grand amoureux de l’hiver et du Nord.

ÉcoutezLes autochtones ont eux aussi développé tout un langage pour nommer l’hiver. La diversité des termes utilisés par les Inuits, plus particulièrement, leur permet de mieux comprendre leur environnement.

En utilisant les mots les plus appropriés, ils réussissent ainsi à survivre sur un territoire souvent hostile.

Voici quelques mots en inuktitut pour décrire la neige et la glace:

- qanik: neige qui tombe

aputi: neige sur le sol

pukak: neige cristalline sur le sol

aniu: neige servant à faire de l’eau

siku: glace en général

nilak: glace d’eau douce, pour boire

qinu: bouillie de glace au bord de la mer

À lire:

Nordicité canadienne de Louis-Edmond Hamelin

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.