Malgré de nombreux rapports pessimistes sur l’état des populations de vertébrés dans le monde, une récente étude révèle que ces poissons, oiseaux ou encore félins ne seraient, en réalité, pas tous en déclin.

Dans un article publié dans la revue scientifique Nature cette semaine, des chercheurs de l’Université McGill estiment que les prédictions d’ONG environnementales comme le WWF sont gonflées.

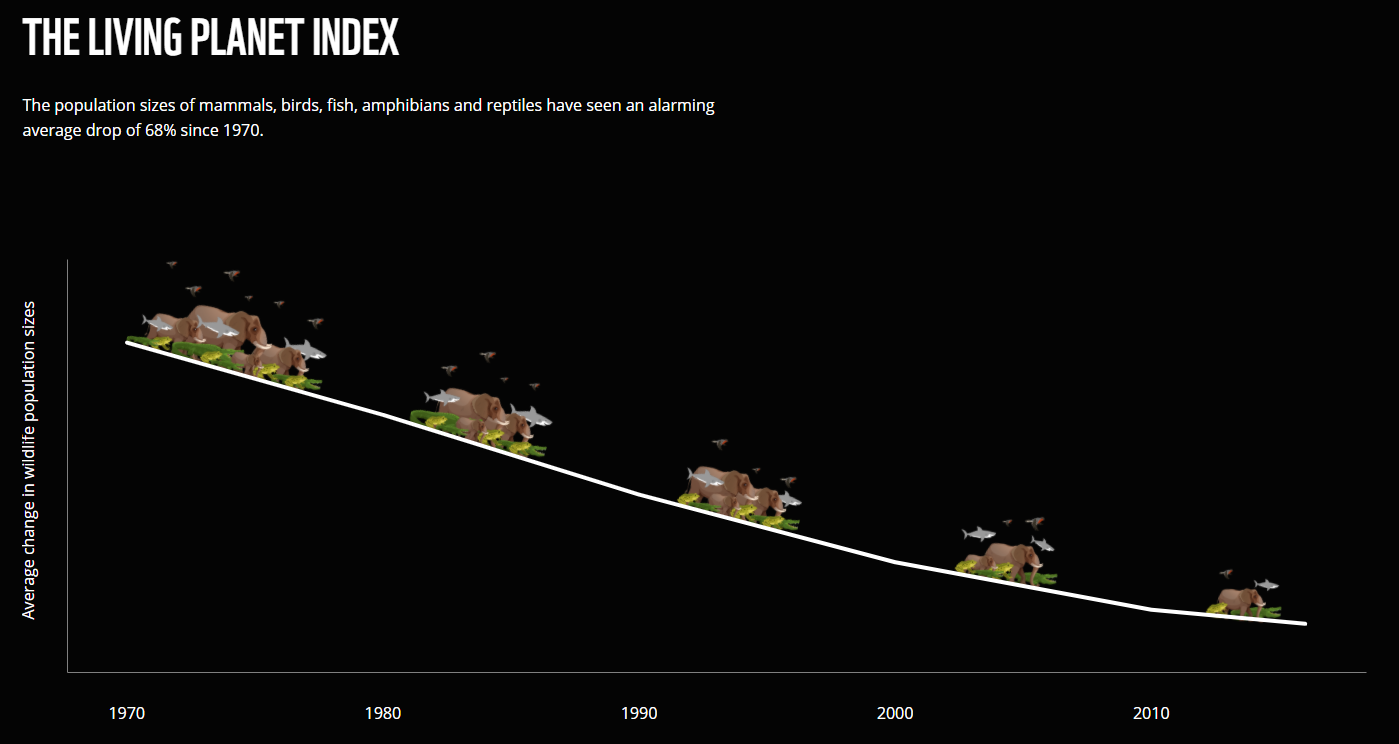

L’indice Planète vivante présenté tous les deux ans par la Société zoologique de Londres (ZSL) et utilisé par le WWF estimait d’ailleurs en septembre que le monde a perdu 68 % des vertébrés entre 1970 et 2016. Le précédent rapport de 2018 décrivait une baisse d’environ 60 %.

C’est à partir de ce dernier que Brian Leung et son équipe ont mené leurs recherches. En étudiant le jeu de données portant sur plus de 14 000 populations de vertébrés du monde entier, les chercheurs ont observé qu’environ 1 % des populations de vertébrés avaient vu leur effectif s’effondrer « à la vitesse grand V » depuis 1970.

Ils ont ainsi découvert que si on enlève cette donnée de l’équation, l’ensemble des populations restantes ne montre aucune tendance à la hausse ou à la baisse.

« Prendre en compte les groupes extrêmes altère fondamentalement l’interprétation de l’évolution générale des vertébrés », estiment-ils, notant que ce message de « catastrophe omniprésente » peut conduire « au désespoir, au déni et à l’inaction ».

Le rapport Planète vivante du WWF publié en septembre dernier montre que le monde a perdu 68 % des vertébrés entre 1970 et 2016. Cliquez sur l’image pour voir le rapport. (Photo : Capture d’écran du rapport/WWF)

Rappelons qu’une population se définit comme un groupe d’individus d’une même espèce occupant un territoire donné. Toute modification de la taille d’une population donnera donc lieu à la disparition d’espèces.

Plus de précision pour agir plus efficacement

L’étude suggère donc de se concentrer sur ce 1 % et de localiser les zones les plus à risques afin de prioriser les efforts de conservation.

« La variation de ces résultats mondiaux est très importante. Quelques populations sont en réelle difficulté et certaines régions, comme le bassin indopacifique, enregistrent un déclin systématique et généralisé », ajoute M. Leung.

L’expert fait ici référence aux oiseaux de ce bassin qui sont en déclin tout comme les reptiles situés dans les zones tropicales d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

« Nous avons été surpris par la façon dont les données relatives à ces extrêmes avaient influencé les dernières estimations du déclin mondial moyen », ajoute Anna Hargreaves, coauteure et professeure au Département de biologie de l’Université McGill.

« Nos résultats mettent en lumière des régions où il est nécessaire d’intervenir sans tarder pour enrayer le déclin généralisé de la biodiversité, mais sont également porteurs d’espoirs quant à l’efficacité des mesures de protection. »

Les reptiles situés dans les zones tropicales d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sont particulièrement en danger. (Photo : Buda Mendes/Getty Images)

De tels indices composites « peuvent servir de baromètre pour la santé des écosystèmes », comme les indices boursiers, a notamment plaidé dans un blogue le Dr Robin Freeman, de la ZSL, coauteur de l’étude, mais aussi membre de l’équipe préparant l’indice Planète vivante.

L’indice de Planète vivante utilisé par le WWF, qui a renvoyé les demandes sur cette étude de l’Agence France-Presse (AFP) à la ZSL, n’est pas le seul à peindre un portrait pessimiste de la situation des vertébrés.

Le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) a décrit, dans un rapport de 2019, des écosystèmes en lambeaux et évalué à un million le nombre d’espèces menacées d’extinction.

« Nous ne disons pas qu’il n’y a pas de problèmes de biodiversité, seulement qu’elle n’est pas en déclin partout », insiste Brian Leung lors d’une entrevue avec l’AFP.

L’agence a alors demandé au chercheur si ses conclusions ne risquaient pas d’être vues comme un encouragement à ne rien faire pour protéger la nature.

« C’est notre inquiétude […] Mais notre motivation première est que la science soit correcte. À long terme, la légitimité de notre domaine en dépend », a-t-il répondu.

Avec les informations de l’université McGill et l’AFP.

À lire aussi :

À l’ONU, Trudeau incite les pays plus vastes à mieux protéger la biodiversité

En marge de la réunion virtuelle annuelle de l’Assemblée générale de l’ONU, par visioconférence, le premier ministre Justin Trudeau a proposé que les pays possédant la plus grande superficie de masse terrestre en fassent davantage pour protéger la biodiversité sur… »

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.