Grippe aviaire : les chasseurs appelés à la vigilance au Nunavut

La migration des oiseaux vers le Grand Nord bat son plein depuis ces dernières semaines. Les autorités sanitaires du Nunavut demandent aux chasseurs de faire preuve de vigilance face aux animaux qui pourraient être atteints de la grippe aviaire H5N1, toujours en circulation parmi les oiseaux et certains mammifères sauvages.

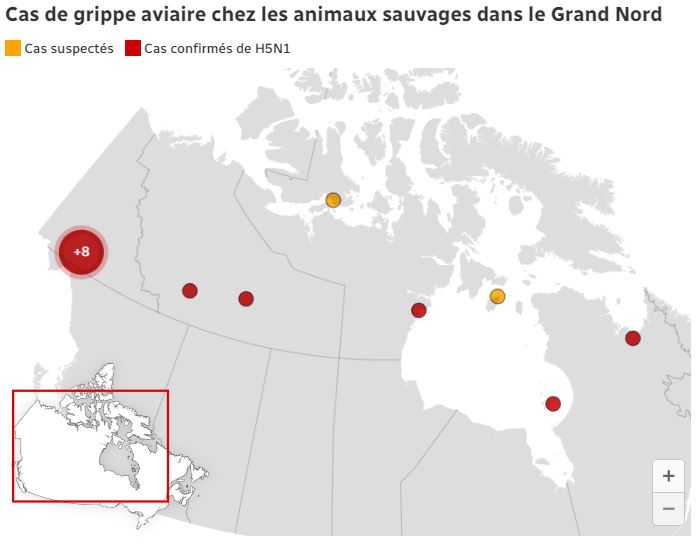

Le virus H5N1 a été observé pour la première fois au printemps 2022 au nord du 60e parallèle. Au Nunavut, les cas confirmés et suspectés à ce jour touchent exclusivement des oiseaux.

Le gouvernement du Nunavut collabore avec le Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF), dont les laboratoires se trouvent dans le sud du pays, pour l’analyse des échantillons prélevés dans le territoire.

«Jusqu’à présent, le nombre de cas a été relativement faible dans le nord du Canada par rapport aux provinces du sud», a indiqué le ministère de la Santé lundi. «Rien n’indique que le virus puisse se transmettre à l’humain par la consommation d’oiseaux ou d’œufs entièrement cuits.»

Il demande toutefois aux résidents, notamment aux chasseurs, de prendre des précautions pour limiter la propagation du virus et le risque d’exposition.

Le ministère recommande de «porter des gants, de se laver les mains au savon et à l’eau chaude et de nettoyer les vêtements et l’équipement utilisés dès que possible».

Il prie aussi les chasseurs d’être à l’affût de symptômes qui peuvent laisser présager que l’animal est atteint de l’infection, comme des tremblements ou un manque de coordination, un gonflement à la tête, au cou et aux yeux ou encore des signes de nervosité.

Quatre cas confirmés et suspectés au Nunavut

La grippe aviaire a été détectée chez un goéland argenté près de Sanikiluaq, en septembre 2022, puis chez une buse pattue, près de Rankin Inlet, en juin 2023, selon le RCSF.

Des cas suspectés ont aussi été répertoriés auprès d’un guillemot de Brünnich près de Coral Harbour, en août 2022, et d’un goéland argenté près de Cambridge Bay, en septembre 2022.

«D’autres cas pourraient se déclarer au fur et à mesure que les oiseaux migrent vers le nord au printemps», ajoute le ministère de la Santé.

Tous ces cas ont été recensés à proximité de communautés, ce qui témoigne du rôle crucial des résidents dans la collecte des données.

«[Le Nunavut] est un grand territoire avec de vastes espaces et où il n’y a qu’un seul agent de conservation dans la plupart des communautés», explique le coordonnateur de la réglementation et des opérations de la Division des activités de la faune du ministère de l’Environnement, Jon Neely.

«C’est pourquoi nous comptons énormément sur nos relations avec les chasseurs locaux et les associations de chasseurs et de trappeurs», dit Jon Neely, ajoutant que ces derniers contribuent également à la détection d’autres virus, comme la rage et la trichinellose.

Tout au long de l’année, la chasse demeure un mode de subsistance essentiel pour les communautés du territoire.

«[Les chasseurs] vont dans des zones où peu de gens se rendent régulièrement», rappelle le pathologiste Brian Stevens, du RCSF.

Ils ont donc beaucoup d’expérience en ce qui a trait au comportement normal d’un grand nombre de ces animaux sauvages, en plus d’être capables de détecter les différences et les changements qui leur sont associés.

– Brian Stevens, pathologiste de la faune, Réseau canadien pour la santé de la faune

Un virus tenace

À la différence de certaines espèces d’oiseaux du sud du pays, comme les fous de Bassan, moins d’espèces du nord ont tendance à se regrouper en colonie, selon le pathologiste.

«Il semble que la plupart des populations de bernaches qui se dirigent vers le nord ont tendance à se disperser dans diverses zones individuelles assez proches les unes des autres, plutôt qu’à se tenir en groupe», indique-t-il.

Il croit que cette tendance pourrait expliquer la faible propagation observée dans cette région.

En revanche, après les vaches laitières et les phoques, un morse de l’archipel norvégien du Svalbard et un ours polaire du nord de l’Alaska se sont récemment ajoutés à la liste des espèces animales infectées par la grippe aviaire.

Brian Stevens trouve surtout que, ce qui est préoccupant, c’est sa propagation à plus grande échelle. «Vu l’ampleur avec laquelle ce virus se propage dans le monde et le fait qu’il continue de se propager à différentes espèces de mammifères, il y a matière à craindre que la situation puisse s’aggraver à l’avenir», dit-il.

«Nous avons eu des épidémies de virus de la grippe toucher la faune sauvage, causant la mort d’oiseaux, mais ils n’ont pas tendance à devenir le principal virus qui persiste pendant une longue période», poursuit le pathologiste.

À l’heure actuelle, il estime tout de même que le risque de contamination chez un grand nombre de mammifères nordiques et chez les êtres humains n’est pas une préoccupation «majeure».

À lire aussi :