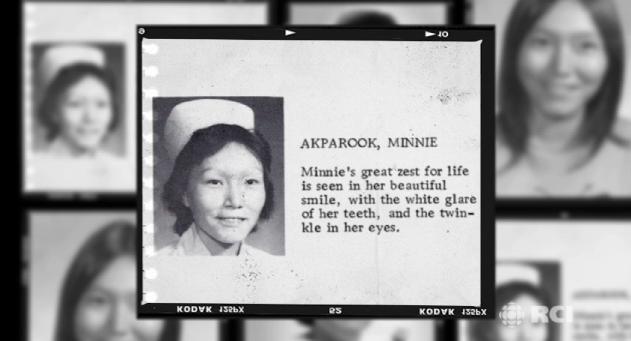

Combler le fossé culturel dans les soins infirmiers: L’histoire de Minnie Akparook

En matière de soins, les infirmières sont sur la ligne de front dans les zones reculées de l’Arctique canadien.

En matière de soins, les infirmières sont sur la ligne de front dans les zones reculées de l’Arctique canadien.

Travaillant souvent dans des stations isolées, ces professionnelles de la santé sont aussi urgentologues, conseillères, travailleuses sociales et sages-femmes à la fois.

La plupart viennent du sud et ne connaissent pas nécessairement les langues ou la culture autochtone.

Du coup, il y a une forte rotation de personnel, les postes restant souvent inoccupés durant de longues périodes. Nombre d’habitants de ces zones souhaiteraient pouvoir compter sur des employés d’origine autochtone, capables de comprendre leur culture et de prodiguer des soins dans les langues autochtones.

En dépit de ces besoins criants, le nombre des infirmières dans le Nord demeure très faible. Leur route est souvent semée d’embûches. Mais une fois au travail, elles sont en mesure de créer un pont entre la médecine du sud et la culture holistique des autochtones.

Pour en savoir davantage, nous avons rencontré Minnie Akparook, une infirmière inuite du Nunavik. Elle nous parle des obstacles qu’elle a dû surmonter au début de sa carrière et des enjeux auxquels la population inuite doit faire face aujourd’hui sur le plan sanitaire.

Les débuts comme infirmière

Où avez-vous grandi?

À Great Whale, aussi connue sous le nom de Kuujjuarapik, dans le Nord québécois.

Pourquoi avez-vous choisi d’étudier en soins infirmiers?

Je connaissais une infirmière originaire de Grande-Bretagne, Miss Lutley. Elle habitait dans le Nord depuis 20 ans. Lorsque le gouvernement fédéral a commencé à envoyer des étudiants à Churchill, au Manitoba, elle m’a poussée à y aller. Elle a dit à mes parents qu’elle leur donnerait 25 dollars par mois. Ma mère m’a laissée partir pour 25 dollars.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans cette profession?

Je voulais aider les gens de mon peuple. J’avais trois frères et trois sœurs, tous décédés. Aucun d’eux n’a survécu mais Miss Lutley a vraiment aidé ma mère.

Comment cela s’est-il passé à l’école d’infirmières?

J’ai essayé d’étudier en sciences infirmières, à Winnipeg, au Manitoba, tout de suite après la fin de mon secondaire. Mais les gens — je veux dire les Blancs —, n’étaient pas prêts à accepter une autochtone. J’ai donc quitté l’école six mois avant la fin de mes études. J’ai mis 20 ans à m’en remettre.

Qu’est-ce qui était si difficile?

Je crois qu’à l’école il n’y avait personne qui se distinguait, par la couleur de sa peau ou sa culture, autant que moi. On me regardait d’une façon particulière. On me faisait sentir 24 heures sur 24 que je n’étais pas des leurs. Et pas juste à l’école. Partout, jusqu’au comptoir alimentaire des grands magasins. Il y avait eu les sit-in de Greensburo et de Nashville, aux États-Unis, mais moi, j’étais une vraie péquenaude, je n’étais au courant de rien. Alors, j’ai tout ravalé, intériorisé. Je n’étais pas politisée du tout, je ne savais même pas ce qu’était le racisme.

Alors, vous avez laissé tomber vos études?

J’ai toujours su que je les terminerai un jour. Mais, chaque fois que j’y repensais, les mauvais souvenirs me revenaient en mémoire. Lorsque nous avons déménagé de Yellowknife à Timmons, en Ontario, j’ai découvert qu’il y existait une école d’infirmières. J’ai posé ma candidature à plusieurs reprises pour être infirmière diplômée, sans succès. J’ai fini par être acceptée dans le cours d’assistante infirmière, puis je suis passée à celui d’infirmière plus tard.

Puvirnituq est principalement inuit. Comment les gens réagissent-ils quand ils vous voient arriver?

J’espère qu’ils sont fiers. J’ai mis longtemps à m’habituer à eux, et eux, à moi.

Soigner la population de l’Arctique

En quoi les problèmes de santé d’aujourd’hui sont-ils différents par rapport à l’époque où vous avez commencé, il y a 16 ans?

À mon avis, c’est tout ce qui concerne le diabète, notamment l’obésité. C’est en augmentation. Il n’y a plus de pénurie de nourriture, et les gens ne savent pas faire les bons choix. Les Blancs mangent selon un horaire : déjeuner, dîner, souper. Les Inuits, eux, mangent quand ils en ont envie, et quand il y a de la nourriture.

Et cela a des effets sur la santé?

Énormes. Surtout chez les personnes prédiabétiques, qui ont du mal à contrôler leur taux de sucre dans le sang.

Quels sont, à votre avis, les principaux défis sur le plan des soins dans le Nord?

La grandeur du territoire. Et le roulement du personnel de soins, qui est vraiment incroyable. L’autre difficulté, c’est que les Inuits s’intéressent à l’ensemble et non au détail. Ils ne comprennent pas ce que sont les microbes, ni la circulation du sang. Ce n’est pas évident de leur expliquer ce qui ne va pas dans leur corps, s’ils ont le diabète par exemple, alors qu’ils ne se sentent pas malades.

Serait-ce une bonne idée que les différentes régions arctiques travaillent plus étroitement? Ainsi, les infirmières du Nord canadien pourraient parler à leurs consoeurs des territoires Sami, en Scandinavie du Nord, par exemple, et échanger leur savoir en matière de pratiques ?

C’est une bonne idée, à condition que cela soit suivi d’actions concrètes. Même au sein de ma communauté, il y a des divergences parce que nous ne travaillons pas ensemble, notamment au niveau municipal. Si nous arrivions à des actions concrètes, cela serait très bénéfique.

Dans d’autres régions arctiques, on nous a dit que le système de santé était basé sur les façons de faire du sud et ne tenait pas compte de la culture inuite. Avez-vous constaté la même chose?

Il y a beaucoup de frustration de part et d’autre. Les infirmières s’attendent à ce que les gens réagissent comme dans le sud, ce qui n’est pas le cas. Quelquefois, les Inuits ne suivent pas leurs instructions parce qu’ils ne les ont pas comprises ou qu’elles sont contraires à leur culture. Les infirmières, elles, pensent qu’ainsi ils guériront. Ils travaillent les uns contre les autres.

Bien avant d’être engagées dans le sud, les infirmières devraient être formées à la culture inuite. Elles devraient être informées de ce qui les attend ici et de ce qu’est notre peuple, par quelqu’un qui sait de quoi il parle.

Que devrait-on faire pour inciter plus d’infirmières, en particulier celles issues des communautés, à travailler dans le Nord?

Il faut que des gens comme vous continuent à leur dire que nous avons besoin d’elles. Il faut que les enseignants et les éducateurs insistent auprès d’elles, encore et encore. C’est bien d’être infirmière. On reçoit plus qu’on ne donne. On sauve des vies.

Vous considérez-vous comme un modèle à suivre?

Non, et je ne le veux pas. Franchement, je ne crois pas avoir les qualités qu’il faut pour cela.

EN COMPLÉMENT: Minnie Akparook: Les soins infirmiers dans l’Arctique

Écrivez à Eilís Quinn à eilis.quinn(at)radio-canada.ca