Long format – Les routes de glace en péril dans le Nord canadien

Des Premières Nations craignent les conséquences économiques et sociales de la disparition des routes de glace au pays en raison des changements climatiques. Visite d’une communauté qui cherche des solutions.

La route de neige et de glace, toute blanche, serpente à travers un bouquet d’épinettes noires. Le chemin est désert. La pleine lune s’attarde au petit matin. Le soleil levant est aveuglant. Les ombres longilignes des arbres sur la route ont un effet hypnotisant.

Cette route, on ne la retrouve sur aucune carte parce qu’elle n’existe qu’en hiver. Elle traverse des marécages, des tourbières et des rivières gelées sur des centaines de kilomètres.

C’est le seul chemin qui relie la Transcanadienne, au nord de Timmins, en Ontario, aux communautés autochtones qui vivent le long de la baie James, dont Moose Factory et Attawapiskat. Un lien vital dont l’existence est menacée en raison des changements climatiques.

« La route fond plus rapidement »

La camionnette de Peter Wesley est secouée par des bosses de neige et de glace. Il inspecte fièrement la route d’hiver, la décrit avec amour, comme un père décrirait son enfant.

Il y a 10 ans, comme élu au conseil de bande de Moose Cree, il s’est battu pour la construction de la route Wetum, qui porte maintenant son nom. (WE pour Wesley et TUM pour Bobby Tum, un autre élu). Aujourd’hui directeur des travaux publics, il se bat pour la survie de son oeuvre.

« Les changements climatiques ont des conséquences graves pour la route Wetum », confie Peter Wesley. Au début de l’hiver, le temps doux empêche parfois la formation des glaces, ce qui ralentit sa construction.

Durant l’hiver, le gel et le dégel endommagent la route. Quand le printemps arrive trop vite, le chemin devient boueux, dangereux et impraticable.

Il y a 20 ans, la saison des routes de glace au Canada durait environ quatre mois. Maintenant, elles sont ouvertes en moyenne deux ou trois mois. Si la tendance se maintient, l’Institut des politiques du nord estime que 75 % du réseau sera impraticable et dangereux d’ici 2040.

Des tonnes de marchandises

À l’endroit où la route de glace traverse la rivière Moose, l’eau jaillit à la surface. Il n’y a rien de dangereux, c’est une inondation contrôlée pour épaissir la glace et permettre le passage de poids lourds. Vêtu d’une combinaison orange, John Mark supervise les travaux.

La route est très achalandée, confie John, surtout pour le transport de marchandises qui ne peut se faire que durant l’hiver pour les communautés plus éloignées comme Kashechewan et Attawapiskat.

Pour rénover un aqueduc, construire un hôpital ou une école pendant l’été, il faut transporter tout l’équipement, le matériel et l’essence durant les mois d’hiver.

Les routes de glace, qui s’étendent sur 3000 km en Ontario, profitent à 25 000 personnes. Chaque année, elles permettent de transporter 1000 tonnes de matériaux de construction, 2000 tonnes de nourriture et 5 millions de litres d’essence.

« On aime le froid, on a besoin du froid »

Vivre à Moose Factory, c’est accepter de vivre au rythme des saisons. La communauté est située sur une île, mais il n’y a pas de pont pour s’y rendre.

L’été, la traversée se fait par bateau. À l’automne, quand la glace se forme, et au printemps, durant la rupture des glaces, l’île n’est accessible que par hélicoptère.

Alors quand l’hiver arrive et que la route de glace s’ouvre finalement, « la communauté se réveille et s’anime », souligne la chef de la Première Nation Moose Cree, Patricia Faries. « On aime le froid, on a besoin du froid », ajoute-t-elle, précisant que l’hiver est, ici, rempli de possibilités.

Cette liaison routière temporaire risque de devenir plus courte et plus précaire puisque les températures dans le nord se réchauffent plus rapidement que dans les autres régions du pays.

Des répercussions qui se font sentir jusque dans le portefeuille des familles.

Un panier d’épicerie : 2000 $ par mois

Dans la maison de la famille Schimmens-Small, tout est réglé au quart de tour en cette fin d’après-midi. Entre la fin des classes et le début des entraînements de hockey, les parents préparent le souper et s’occupent de leurs quatre garçons, âgés de 3 à 11 ans.

Mais le principal défi de la semaine, c’est la journée de l’épicerie. Shelley Small doit faire des choix déchirants.

Donc l’hiver, comme plusieurs autres familles de Moose Factory, la route de glace lui permet d’aller faire des provisions à Timmins, à 5 heures de route. Elle fait le plein de viande, de légumes surgelés, de denrées non périssables et de produits ménagers. « Ce n’est pas très pratique de faire toute cette route, convient-elle, mais j’économise une fortune! »

Dans les communautés qui dépendent des routes de glace, le panier d’épicerie peut coûter jusqu’à deux fois plus cher qu’ailleurs au pays. Une facture qui risque de grimper à mesure que raccourcissent les saisons des routes d’hiver.

La nutrition et la santé

Si les aliments nutritifs deviennent encore moins abordables dans le nord, l’infirmier-diététicien Nik Kielburger de l’hôpital Weeneebayko de Moose Factory craint que les gens se tournent davantage vers les produits transformés.

Cela « peut entraîner des problèmes de santé chronique comme le diabète », ajoute Nik Kielburger. Et déjà, les taux de diabète sont « de 3 à 5 fois plus élevés chez les peuples des Premières Nations qu’au sein de la population générale », selon l’Association canadienne du diabète.

Trouver des solutions

Devant ce défi, le conseil de bande de Moose Factory a mis sur pied une stratégie pour s’adapter aux changements climatiques, dont une partie vise la sécurité alimentaire et une nourriture à prix abordable.

Deux fois par mois, Anthony Chum organise un marché du fermier au centre communautaire où sont vendus des oeufs frais et de la viande. Le conseil de bande achète également à un grossiste pour 1000 $ à 2000 $ de fruits et légumes, qu’il revend ensuite au prix coûtant. « On élimine ainsi la marge de profit astronomique des épiceries », indique Anthony Chum.

À deux pas du centre communautaire, on retrouve Stan Kapeshesit devant un terrain vague qui sert actuellement de sentier de motoneige. Le directeur du développement économique de la Première Nation Moose Cree espère transformer cet espace en chantier dès juin pour y construire un centre de culture aquaponique.

Voir ses amis « une fois par année »

En ce jeudi matin, des dizaines de familles font leurs bagages, déposent l’équipement de hockey dans leur camion et prennent la route.

Tous se rendent à Timmins pour la Coupe Mushkegowuk, un tournoi régional qui permet aux jeunes Cris d’affronter les équipes de communautés voisines. En deux jours, près de 1000 personnes empruntent la route de glace.

Pour bien saisir la joie qui anime ces jeunes, il faut comprendre qu’ils se sentent parfois isolés.

« Isolés 9 mois par année »

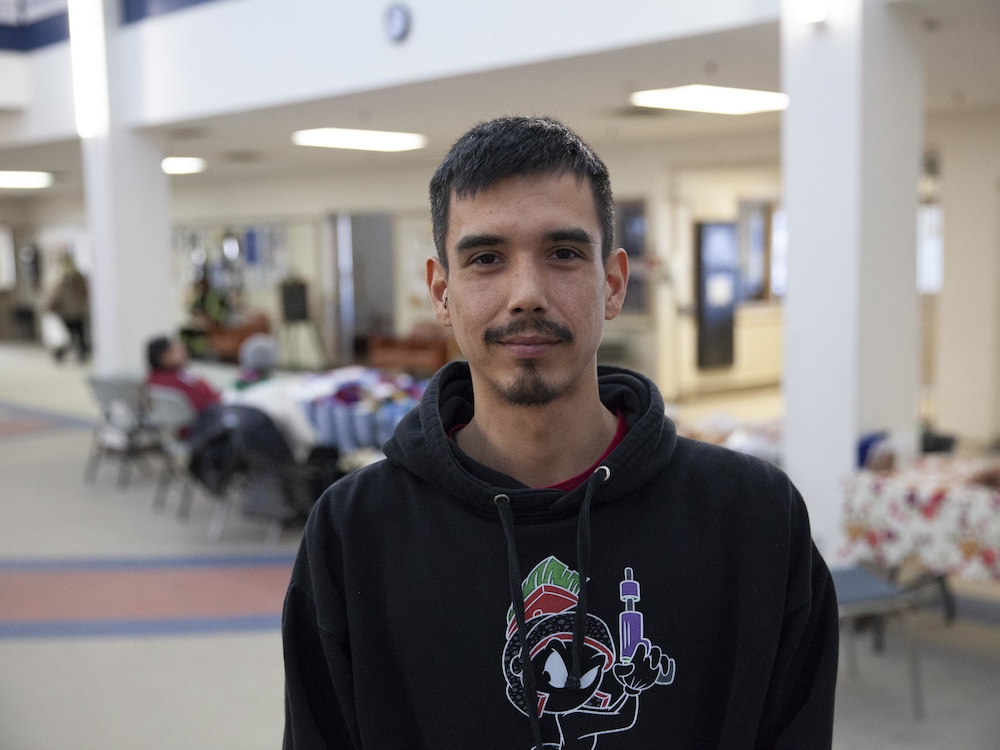

Les crissements de souliers, les bruits des ballons qui rebondissent et les cris d’encouragement résonnent dans la « Tanière du loup », le gymnase du centre jeunesse de Moose Factory.

Dans les gradins, Ethan Hookimaw fait une pause pour attacher ses souliers. Il aime le basketball, mais il aime encore plus l’hiver. « Avec la route de glace, je peux sortir de la ville, visiter des amis le long de la côte. »

« Sans centre commercial, sans salle de cinéma, c’est l’ennui total, et on se sent parfois coincés ici », ajoute son amie Kashena.

Aurora Delainey vit aussi cet isolement, elle qui a étudié pendant un an dans un collège de Barrie, près de Toronto, avant de revenir à Moose Factory à la suite d’une grève des professeurs. « C’est une petite ville, dit-elle, à peine 2500 habitants. On fait rapidement le tour. »

Un rapport du Comité permanent des Affaires autochtones et du Nord, intitulé Point de rupture, indique que le taux de suicide est « de cinq à six fois plus important chez les jeunes Autochtones que chez les jeunes non-Autochtones ». Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, notamment les effets des pensionnats autochtones.

Les changements climatiques, qui menacent les routes de glace, risquent d’accentuer le sentiment d’isolement, ce qui peut accroître la dépression et l’anxiété chez les jeunes Autochtones, selon une étude publiée en 2014 dans la revue Regional Environmental Change.

De nombreuses communautés autochtones du nord de l’Ontario ont vécu des vagues de suicides chez les adolescents au cours des dernières années. Ce fut le cas de Moose Factory. Mais depuis la construction du Centre jeunesse en 2009, la situation semble s’être améliorée.

Caleb Turner est l’un des responsables des programmes du Centre jeunesse. Il estime que la route de glace joue un rôle déterminant pour briser l’isolement des jeunes.

À Moose Factory, l’inquiétude liée aux changements climatiques traverse les générations.

« Les saisons sont déréglées »

L’ambiance est tranquille au Centre des aînés de Moose Factory. Quelques personnes sont assises côte à côte, en silence. Pas besoin de parler pour se sentir ensemble, mais quand le sujet des changements climatiques est abordé, la discussion s’anime.

« Les saisons sont déréglées », lance Cecil Sutherland.

Plus tôt, dans son bureau, la chef Patricia Faries tenait un discours semblable. « Il y a des compagnies qui ont profité des changements climatiques, mais nous, dans le nord, on en paie directement le prix. »

C’est pour cette raison qu’elle est pour une taxe sur le carbone. La chef Faries reconnaît que des membres de sa communauté sont contre l’idée puisque la mesure ferait augmenter le prix de l’essence, déjà très élevé dans le nord. Pour elle, l’enjeu dépasse les considérations économiques, il faut penser aux prochaines générations.

En ce qui concerne les routes d’hiver en péril, la chef Faries ressent l’urgence d’agir.

Une des solutions proposées est de construire une route permanente. Mais il faudrait assécher des centaines de kilomètres de marécages, construire des ponts… La facture pourrait dépasser le milliard de dollars.

La chef Faries ne croit pas que les gouvernements provincial et fédéral sont prêts à dépenser un tel montant. Le conseil régional de Mushkegowuk a d’ailleurs entrepris une étude de faisabilité pour ce projet et il est à la recherche de financement.

Mais pour l’instant, les communautés autochtones de la baie James continuent de s’adapter tant bien que mal aux conséquences des changements climatiques.