Le régime végétalien, aussi appelé alimentation végane, n’est pas qu’une simple façon de se nourrir. C’est également une philosophie de vie qui, dans sa portion alimentaire, élimine toute nourriture d’origine animale : viande, poisson, crustacés.

De plus, ce qui est une différence fondamentale avec le régime végétarien, le végétalien ne consomme pas d’œufs, aucun produit laitier et s’abstient de manger du miel.

Est-ce qu’un régime végétalien serait moins nocif pour l’environnement?

C’est après la parution d’un rapport des experts sur le climat de l’ONU en août dernier sur l’importance de repenser notre façon de nous nourrir, de changer nos habitudes pour lutter contre les changements climatiques, que des chercheurs de l’Université Johns Hopkins se sont penchés sur cette proposition.

Dans leur étude évaluant l’impact de neuf types de régimes alimentaires présents dans 140 pays, les experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) écrivaient qu’un régime végétalien serait le moins nocif pour l’environnement, mais des régimes plus flexibles pourraient présenter des bénéfices environnementaux comparables.

Dans les laboratoires de l’université américaine, on a modélisé les impacts de ces neuf régimes qui vont de végane, aucune protéine animale, à une journée sans viande par semaine.

(Photo: iStock)

Étude publiée dans Global Environmental Change

Dans leur publication, les auteurs notent qu’« un mouvement vers des régimes tournés vers les végétaux est essentiel pour atteindre les objectifs en matière de réchauffement climatique ».

Nié par les climatosceptiques et annoncé par la très grande majorité de la communauté scientifique mondiale, le réchauffement de la planète est bien amorcé. Même que des experts français ont fait état mardi d’un « scénario du pire, un réchauffement de 7° d’ici 2100 ».

Donc, si les 140 pays étudiés adoptaient un régime alimentaire comparable à l’un de ceux qui prévalent dans les pays développés de l’OCDE, le Canada notamment, les projections seraient effarantes.

Augmenter la consommation de viande et de produits laitiers à ce niveau résulterait en une empreinte carbone par individu augmentée de 135 % et l’hydrique de 47 %.

À l’inverse, un régime végétalien réduit de 70 % l’empreinte carbone moyenne par habitant. En généraliser l’adoption mènerait à une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 97 % des pays étudiés.

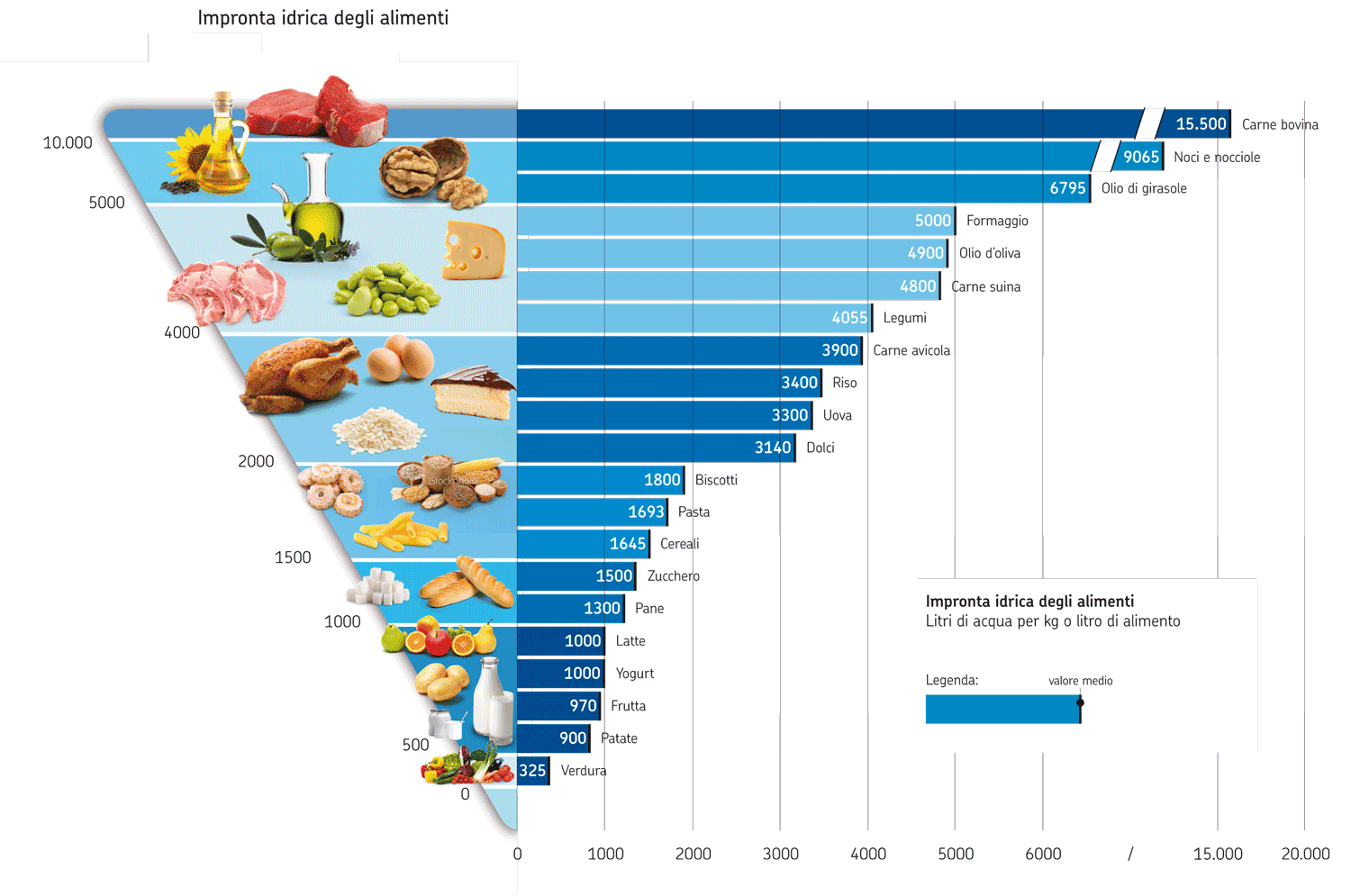

L’empreinte hydrique des aliments

Quelques exemples :

Pour produire 1 kg de légumes, il suffit de moins de 320 litres d’eau.

Pour 1 litre de lait, il faut 1 000 litres d’eau.

Pour 1 kg de pain, 1 300 litres d’eau.

Pour 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d’eau.

(Source : provola.unblog.fr)

Différence de consommation selon les origines des protéines animales

Des précisions s’imposent ici selon l’origine des protéines consommées.

Une alimentation qui incorpore des animaux du bas de la chaîne alimentaire, des animaux gibiers pour des prédateurs non humains, sardines, harengs, mollusques et insectes offre deux points de valeur ajoutée : une grande flexibilité dans l’apport de protéines et de sa provenance et des bénéfices environnementaux s’alignant fortement à ceux du régime végétalien.

Par la suite, on retrouve un régime dit deux tiers végétalien – un repas sur trois – puis végétarien – avec œufs et produits laitiers.

On retrouve le pescétarien, ou pesco-végétarisme – poisson comme seule protéine animale – où l’on ne retrouve aucun apport de viande rouge. Enfin, une variante de ce dernier introduit les produits laitiers, est faible en viande rouge, mais exige une journée sans viande par semaine.

(iStock)

Recommandations

Les chercheurs de l’Université Johns Hopkins émettent un avertissement à être pris au sérieux. Les objectifs de nutrition auront un impact global, puisque presque la moitié des nations étudiées n’arrivent pas à nourrir correctement leur population au seuil minimal d’apport en protéines.

Inverser cet état de fait risquerait de réduire à néant tout ce qui est accompli en gains environnementaux.

C’est au cas par cas que la suite doit être envisagée, pays par pays. Et, surtout, les pays développés, où l’on consomme beaucoup de viande issue de ruminants, devront modifier leurs habitudes. Quant aux autres, il leur faudra adapter leur développement.

Rappelons que la viande rouge génère la plus forte empreinte carbone : en moyenne et par portion 316 fois plus que les légumineuses, 125 fois plus que les noix et graines et 40 fois plus que le soja.

Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d’eau.

(Photo : iStock)

GIEC, AFP, Johns Hopkins University

Plus:

Sécurité alimentaire et changements climatiques : constat préoccupant et collaborations prometteuses (RCI)

Le contenu de votre assiette risque de changer avec le réchauffement climatique (Radio-Canada)

Pour nourrir la planète de demain, il faudra cultiver la terre autrement (Radio-Canada)

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.