Les dangers d’un droit de chasse illimité du caribou dans l’est de l’Arctique canadien

Les chasseurs inuits du territoire du Nunavut possèdent le droit de chasser et de vendre légalement leurs prises, mais certains s’inquiètent des conséquences que ce droit non réglementé pourrait avoir sur la population de caribous.

L’alimentation traditionnelle de poisson et de viande sauvage occupe une place privilégiée auprès des habitants du territoire et la vente se fait aisément sur les médias sociaux ou par personne interposée.

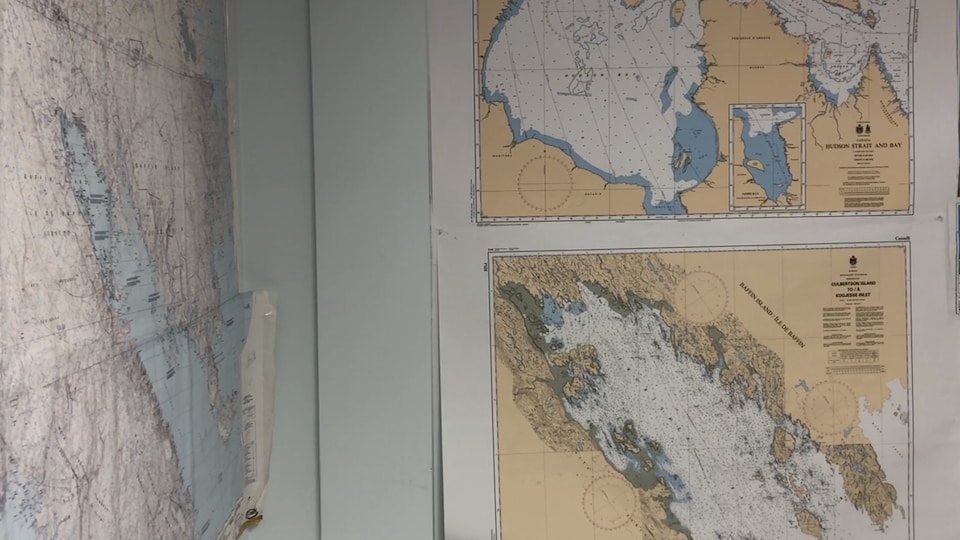

La population de caribous de l’île de Baffin toutefois fait l’objet d’un déclin depuis quelques années selon les scientifiques si bien qu’en 2015, un système de quota sur le nombre de prises a été imposé par le gouvernement territorial, pour un maximum de 250 mâles par année pour toute l’île.

La rareté du produit fait monter les prix et la popularité demeure, dit Walter Hess qui tient boutique du seul commerce de viande sauvage à Iqaluit, la capitale territoriale. Il y vend de tout, omble arctique fumé, peau de baleine ou viande de caribou fraîche, congelée ou séchée. Le caribou est un produit recherché.

« On ne peut pas se procurer de caribou localement, il faut l’obtenir de Rankin Inlet . Quand la viande arrive, on la découpe, la prépare et le bouche-à-oreille suffit pour que tout le monde vienne. »

La région Kivalliq, dont fait partie Rankin Inlet (communauté du sud du territoire), est devenue le fournisseur principal de viande de caribou, mais la population là aussi fait l’objet d’un déclin.

« Une réglementation nécessaire »

La députée de Rankin Inlet-Chesterfield Nord, Cathy Towtongie, croit que le droit illimité de chasse et de vente est un problème. Elle a fait de ce sujet son cheval de bataille au cours de la session d’hiver de l’Assemblée législative nunavutoise.

La population de caribous de la Toundra entre-temps est passée en 15 ans, souligne la députée, de plus d’un million de bêtes à environ 225 000. « C’est inquiétant. »

De façon à contrôler la chasse et la vente et prévenir le gaspillage de viande ou le déclin accru de l’espèce, Cathy Towtongie croit qu’il faut imposer des restrictions telles que des quotas domestiques et des quotas commerciaux.

Le premier ministre et ministre de l’Environnement, Joe Savikataaq, est également inquiet de l’état des populations de caribous et croit qu’une discussion devrait avoir lieu. Pour l’instant toutefois, il rappelle qu’il n’existe aucune limite quant à la quantité de viande chassée et vendue pourvu que cette chasse soit faite légalement.

Le seul recours du territoire, dit le ministre, est celui d’imposer une limite à la chasse là où la population est en danger.

« Il serait préférable de ne pas se rendre jusque là et mettre fin au déclin avant d’atteindre un point critique qui nécessite un moratoire sur la chasse ou un quota. »

Le savoir traditionnel dans la gestion

Jerry Ell du conseil d’administration de l’association des chasseurs et trappeurs Amaruq ne croit pas que la limitation du droit de chasse et de vente soit une option envisageable. Il faut plutôt, selon lui, mieux gérer la ressource.

Le problème, d’après lui, dans le mode de gestion actuel est la difficulté d’intégrer le savoir traditionnel à l’approche scientifique. Selon des chasseurs, les caribous de l’Île de Baffin se sont probablement déplacés d’une région à une autre, après un hiver pendant lequel la toundra s’était recouverte de glace, et reviendront avec le temps.

Entre-temps il ne faut pas s’étonner, dit-il, que les gens se tournent vers les chasseurs de Kivalliq pour se procurer de la viande. Son association compte 600 membres et la région d’Iqaluit probablement 2000 chasseurs en tout, mais avec le quota en vigueur, seuls 41 permis sont disponibles localement sur les 250 permis délivrés annuellement pour toute l’île de Baffin.

Dans la culture traditionnelle inuite, la viande est partagée entre les familles, mais aujourd’hui, entre deux cultures, certains chasseurs souhaitent en faire un gagne-pain stable, dit Jerry Ell.

Pour pouvoir bien gérer la ressource, il faut, selon lui, prendre tout ce contexte culturel en considération. « C’est complexe. Très complexe. »