Réchauffement climatique : deux études dans l’Arctique remettent en question les effets du méthane

Si l’on en croit une récente étude, le méthane s’échappant de la fonte du pergélisol arctique ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur le réchauffement climatique. Toutefois, ce seraient plutôt les émissions émises par l’être humain qui auraient été sous-estimées, avance une autre étude. C’est elle qui influencerait la hausse des températures.

Les émissions de méthane dans l’atmosphère, deuxième plus gros contributeur au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone, ont presque triplé depuis le début de l’industrialisation. Au fond, la différence entre ces deux gaz réside dans leur durée de vie.

Rappelons que le méthane reste en moyenne neuf ans dans l’atmosphère comparé à près d’un siècle pour le dioxyde de carbone.

Cette caractéristique rend le méthane particulièrement intéressant si l’on veut rapidement réduire les niveaux d’émissions de gaz à effets de serre.

« Si nous arrêtions les émissions de dioxyde de carbone aujourd’hui, le taux de ce gaz dans l’atmosphère resterait élevé pendant encore longtemps », explique par voie de communiqué Benjamin Hmiel, coauteur de l’étude sur les émissions de méthane émises par l’être humain publiée dans la revue scientifique Nature.

La glace : véritable machine naturelle à remonter le temps

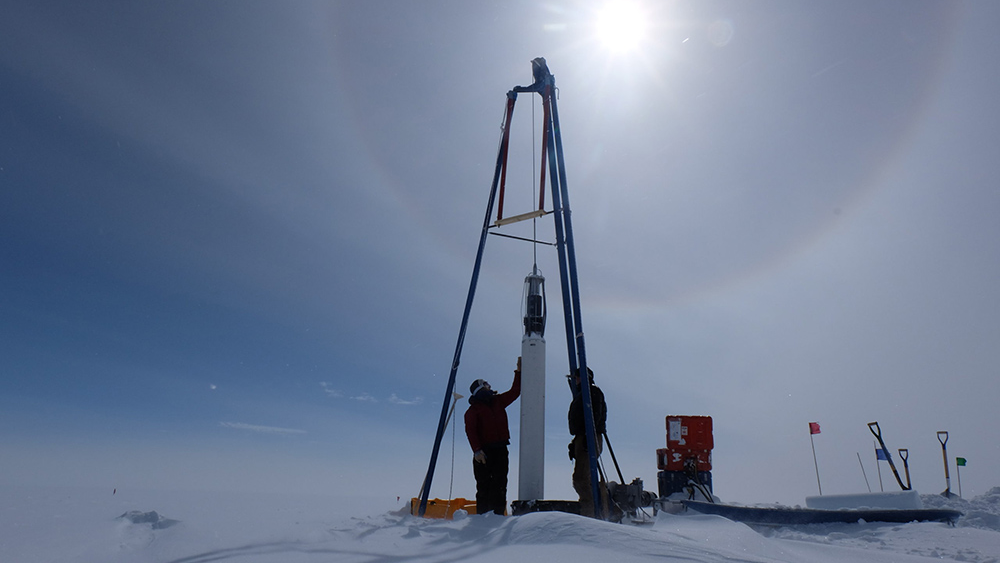

L’équipe de Benjamin Hmiel a analysé des échantillons de glace provenant du Groenland et de l’Antarctique. Certains de ces échantillons provenaient également d’expéditions menées par Vasilii Petrenko, professeur de sciences de la terre et de l’environnement et coauteur des deux études.

Ces « carottes de glace » sont intéressantes pour les scientifiques puisqu’elles contiennent de l’air pouvant dater de 50 000 ans.

Dans une première étude, M. Petrenko et ses collègues ont analysé la composition de l’air datant de la dernière déglaciation de la Terre, il y a 8 000 à 15 000 ans.

Leurs analyses ont démontré que malgré cette hausse de température qui a mené à la fonte du pergélisol, une grande partie du méthane qui s’en est échappée n’a en réalité pas atteint l’atmosphère.

L’équipe de scientifiques croit que cela est dû à plusieurs « zones tampons » naturelles. Ces quelques centimètres au-dessus du pergélisol abritent des microbes mangeurs de méthane qui ont probablement intercepté le gaz avant qu’il n’atteigne l’atmosphère.

Ainsi, les chercheurs de cette première étude ont conclu que même si le méthane se libère du pergélisol, très peu atteint réellement l’atmosphère.

« C’est le genre de bonne nouvelle qui se fait rare lorsqu’on analyse les changements climatiques », a déclaré M. Severinghaus, qui a commencé à s’intéresser à la question dans les années 1990, « Je suis heureux de pouvoir dire au public que nous n’avons pas à nous inquiéter des émissions de méthane émanant du pergélisol ».

Deux types de méthane

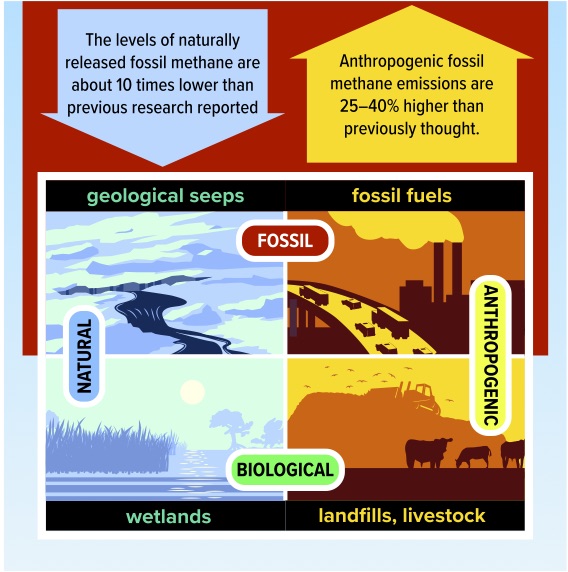

Il faut savoir que le méthane émis dans l’atmosphère peut être classé en deux catégories : le méthane d’origine fossile et celui d’origine biologique.

Ces deux types sont discernables grâce à leur signature de carbone 14, un isotope radioactif rare permettant d’évaluer l’âge d’un élément.

Le méthane d’origine fossile correspond à celui qui est resté figé pendant des millions d’années dans d’anciens gisements d’hydrocarbures. Il est reconnaissable du fait qu’il ne contient plus de traces de carbone 14, qui disparaît après 5000 ans en moyenne.

Le méthane dit fossile se libère dans l’atmosphère naturellement par des fuites géologiques ou par exemple lors de la fonte du pergélisol. Mais, il peut aussi émaner de l’activité humaine comme lors des extractions industrielles de pétrole, de gaz ou encore de charbon.

Par contre, le méthane biologique est en contact avec les plantes et la faune terrestre. Il se différencie ainsi du méthane fossile parce qu’il contient du carbone 14. Il se libère naturellement de zones humides telles que les marécages, mais aussi en émanant de décharges, de rizières ou du bétail.

La difficulté pour la communauté scientifique lorsqu’elle analyse les émissions de méthane dans l’atmosphère est de pouvoir distinguer ces deux catégories et leur origine : humaine ou naturelle.

« En tant que communauté scientifique, nous nous sommes efforcés de comprendre exactement la quantité de méthane que nous émettons dans l’atmosphère », explique Vasilii Petrenko. « Nous savons que la part [de méthane] provenant des combustibles fossiles est l’une de nos plus importantes émissions, mais il a été difficile de la déterminer avec précision, car de nos jours, dans l’atmosphère, les émissions fossiles ont la même composition isotopique, qu’elles soient naturelles ou humaines ».

Évaluer les émissions de méthane produites par l’activité humaine

En ce qui concerne la seconde étude, Benjamin Hmiel et son équipe ont utilisé ces mêmes « carottes de glace ».

Afin de calculer le taux de méthane émis par les activités humaines, les scientifiques ont comparé les émissions du gaz datant du début du 18e siècle jusqu’à la Révolution industrielle aux émissions actuelles. Ce n’est qu’à la moitié du 19e siècle que les industries ont débuté l’extraction de masse des ressources d’hydrocarbures.

Ils ont ainsi pu estimer le taux de méthane naturel d’origine fossile sans être influencés par le méthane émis par les activités humaines comme c’est le cas aujourd’hui. Selon les auteurs de l’étude, rien n’indique que les émissions naturelles de méthane d’origine fossile puissent varier au cours de quelques siècles.

Leurs conclusions montrent que presque tout le méthane émis dans l’atmosphère avant 1870 était biologique. Seule une petite partie était d’origine fossile.

Après cette date clef de 1870, les relevés témoignent d’un pic de méthane d’origine fossile. Cette croissance coïncide avec le moment où l’être humain a commencé à extraire des hydrocarbures en grandes quantités.

Ainsi, en comparant cette période et les émissions actuelles, les scientifiques ont estimé que les niveaux de méthane fossile libéré naturellement sont environ 10 fois plus bas que ce que les recherches précédentes ont rapporté. Hmiel et ses collègues ont aussi déduit que le composant fossile produit par l’homme est quant à lui 25 à 40 % plus élevé que ce que l’on pensait.

Étonnamment, il s’agit presque d’une bonne nouvelle, pour Hmiel.

« Je ne veux pas être trop pessimiste sur ce point, car mes données ont une implication positive : la plupart des émissions de méthane sont dues à l’homme, donc nous avons davantage de contrôle. Si nous pouvons réduire nos émissions, cela aura un vrai impact », conclut-il.