La langue des signes inuit trace sa voie au Nunavut

Comme les autres langues autochtones, la langue des signes inuit a subi les effets délétères des politiques d’assimilation menées dans les pensionnats. Diverses initiatives s’efforcent de la revitaliser au Nunavut, notamment en développant de tout nouveaux outils d’apprentissage.

Bien moins connue que les langues des signes américaine (ASL), québécoise (LSQ) ou encore française (LSF), la langue des signes inuit (ISL) pourrait bien, un jour, se doter de son premier interprète grâce aux efforts de longue haleine de l’Institut canadien de recherche et de formation sur la surdité (ICRFS) et de la Société des sourds du Nunavut.

« Ces deux dernières années, on aurait très bien pu offrir les informations [sur la COVID-19] à la télévision en ISL […] », fait remarquer Sandra Kownak, directrice de la Société des sourds du Nunavut.

Pouvoir fournir les services d’un interprète officiel, ce serait l’aboutissement d’un long travail de recherche et de revitalisation pour cette langue autochtone officiellement reconnue en 2008. Mais il y a encore du chemin à faire pour y parvenir… « et des fonds à lever », ajoute Mme Kownak, même si les gouvernements du Canada et du Nunavut subventionnent depuis plusieurs années la promotion de l’ISL.

Encore faut-il réussir à l’enseigner, donc à « la formaliser » dans un contenu pédagogique encore jamais conçu pour les professeurs, indique l’anthropologue Paige MacDougall. La directrice de recherche de l’ICFRS, animée par le souci constant d’être au diapason des réalités autochtones, y travaille depuis plusieurs années.

« Tout le matériel d’enseignement que nous créons est produit à partir de consultations continues avec les Inuit, tient-elle à préciser. On ne veut pas leur imposer notre modèle d’enseignement, mais plutôt en concevoir un à partir de ce qu’ils nous disent. »

Les deux organismes travaillent conjointement à identifier les Nunavummiut sourds et leurs familles dans tout le Nunavut. La langue des signes inuit serait utilisée par un tiers des Nunavummiut sourds.

Il existerait même des dialectes employés spécifiquement par les chasseurs sourds, donne Mme MacDougall comme exemple.

● Langue des signes salish de la côte

● Langue des signes inuit

● Langue des signes oneida

● Langue des signes des Indiens des Plaines

● Langue des signes Secwepemc

Inclusion

Au nord du 60e parallèle, l’expérience des sourds et malentendants connaît ses particularismes, observe la chercheuse.

Pour ce qui est de l’acceptation sociale, les communautés nunavummiut sont plus inclusives, l’implication de la famille est plus affirmée, assure Mme MacDougall. Ce que constate aussi Sandra Kownak.

La directrice de la Société des sourds du Nunavut a grandi entourée de plusieurs personnes sourdes, notamment des aînés, à Baker Lake.

« À nos yeux, ils font juste partie de la communauté, c’est la norme ». Mme Kownak cite l’exemple de ses propres enfants : l’un de ses fils est sourd, mais ses frères et sœurs ne considèrent pas que ce dernier est handicapé.

Quant aux institutions nunavummiut, elles pourraient s’impliquer davantage dans les efforts de revitalisation de l’ISL, mentionne la directrice, qui a surtout approché les garderies avant que la pandémie vienne suspendre ses activités. « Ça reste très difficile de convaincre le système éducatif », note-t-elle.

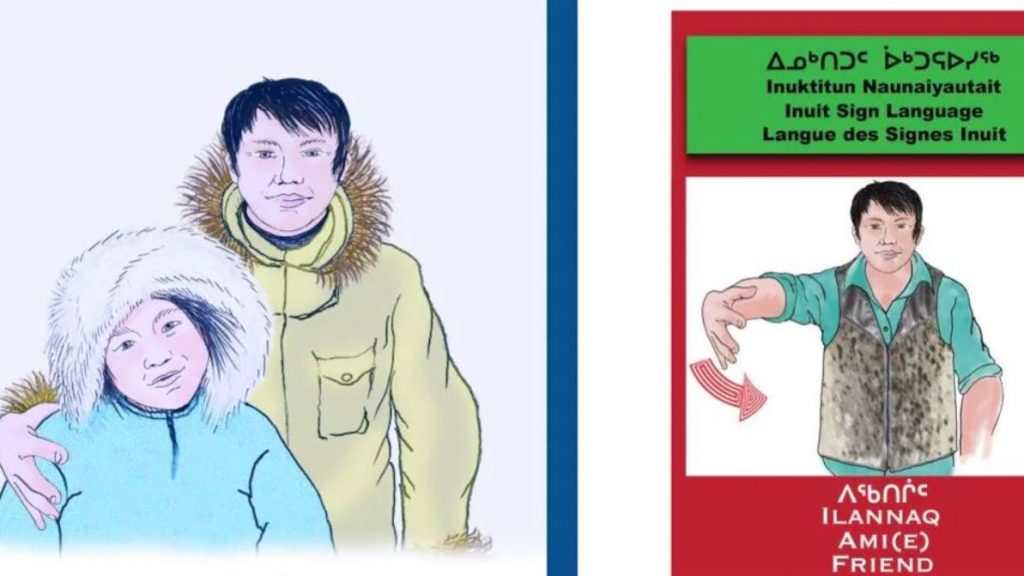

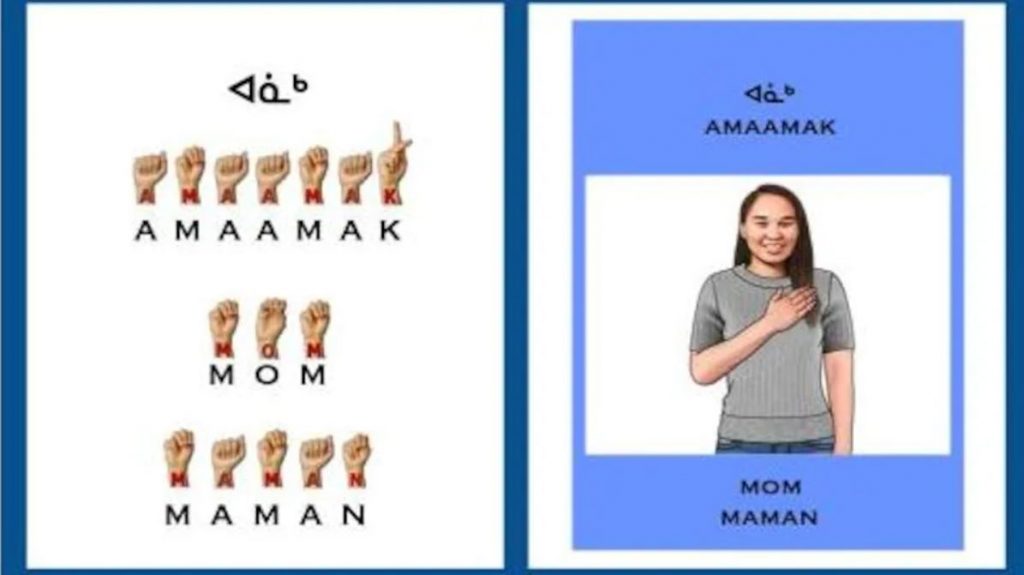

L’ICFRS a conçu 52 cartes illustrées de signes sur le vocabulaire ISL ainsi qu’une douzaine de vidéos dans lesquels des Inuit sourds partagent leurs récits de vie, leurs expériences des coutumes autochtones et les difficultés qu’ils ont éprouvées à la séparation de leurs familles lorsqu’ils ont été envoyés dans des pensionnats pour sourds dans le Sud.

L’héritage des pensionnats

Au Nunavut, les parents et proches entendants utilisent eux aussi la langue des signes, souvent l’ASL. Comme pour bien d’autres aspects culturels autochtones, les langues des signes sont aussi passées à la moulinette des pensionnats.

La peur de parler sa langue maternelle, même signée, est mentionnée dans plusieurs témoignages d’anciens élèves de ces institutions.

« Les enfants sourds qui ont fréquenté les écoles provinciales pour les sourds ont subi diverses punitions, par exemple une tape sur les mains, pour avoir utilisé différentes langues des signes peu familières qui étaient ancrées dans leurs origines », révèle un rapport du Conseil des langues des signes autochtones remis à Patrimoine canadien.

Ces élèves autochtones ont eux aussi fini par être assimilés. Ils ont appris l’ASL ou la LSQ, tandis que leurs langues autochtones ont été rapidement oubliées, poursuit le rapport.

Autre raison de se réapproprier l’ISL : « Sa gestuelle est plus délicate et plus humaine que l’ASL », affirme Sandra Kownak.

Un texte de Maud Cucchi