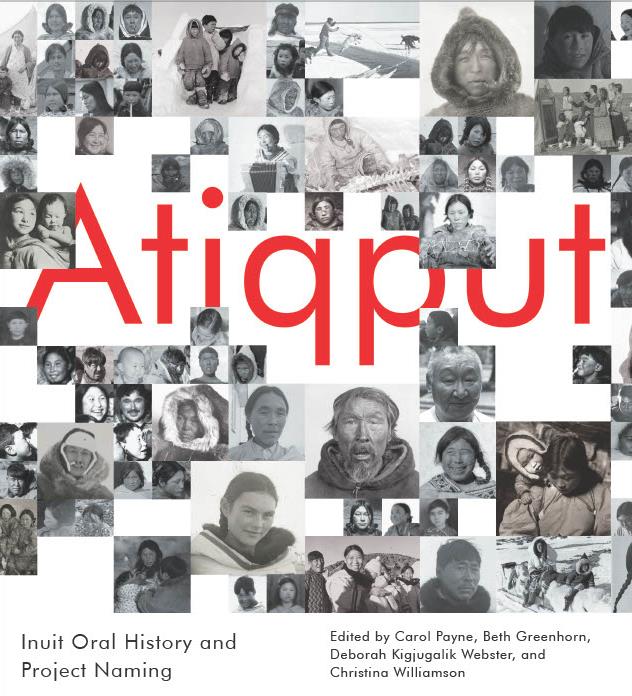

Atiqput, un recueil de photographies pour « décoloniser les archives »

Les presses des universités McGill et Queen’s ont lancé mercredi le recueil Atiqput : Inuit Oral History and Project Naming qui collige des photographies d’archives d’Inuit des quatre coins du Nord canadien. Son objectif? Identifier les visages inuit au cœur des photographies, et réécrire leurs descriptions de manière plus culturellement adaptée.

Une large fissure s’est formée dans la banquise près de Taloyoak, au Nunavut, barrant visiblement la route d’un homme et de ses qimmiit, ses chiens de traîneau, dans la toundra. Résolu à poursuivre son chemin, le chasseur s’active à faire passer ses compagnons de l’autre côté de la crevasse. L’opération est risquée. Un seul faux pas, et l’homme risque de perdre un membre de son convoi.

D’une main, il saisit la corde qui relie le harnais de l’un de ses qimmiit à son qamutik, son traîneau de bois, et il se donne un vif élan. Le chien s’élance et déploie ses pattes vers l’autre côté de la fissure, suspendu au-dessus de l’eau le temps d’une fraction de seconde.

À cet instant précis, le photographe Richard Harrington appuie sur l’obturateur de son appareil et cristallise cette scène, en monochrome.

« Décoloniser les archives »

La doyenne adjointe de la recherche et de l’international à l’Université Carleton, à Ottawa, Carol Payne, est aussi coautrice du livre Atiqput : Inuit Oral History and Project Naming.

Derrière le travail exhaustif de recherche qui en découle, l’idée a surtout été de commencer graduellement à « décoloniser les archives », explique-t-elle.

Elle ajoute que l’identité des personnes non inuit figurant sur les photographies – comme des agents de la Gendarmerie royale du Canada ou des missionnaires – était la plupart du temps précisée dans les titres et les descriptions des images d’archives.

« Esquimau », « Homme inuk » : tels étaient, à l’inverse, certains des termes retenus pour identifier des Inuit lorsqu’ils étaient photographiés.

« C’était très irrespectueux », déplore Carol Payne. « Ajouter leurs noms a donc été une manière de reconnaître leur existence et de la respecter. »

Les coautrices s’entendent pour dire qu’il faudra des années avant que les photographies et les documents de Bibliothèque et Archives Canada soient passés au peigne fin pour en extirper leurs termes coloniaux.