Inclure les Inuit pour contrer la tuberculose au Nunavik

Face à une hausse record du nombre de cas de tuberculose au Nunavik, dans le Nord-du-Québec, l’idée d’inclure des travailleurs inuit en santé publique est vue comme une solution prometteuse pour améliorer la confiance des communautés envers le système de santé, mis à mal par une approche longtemps coercitive dans le traitement de cette maladie.

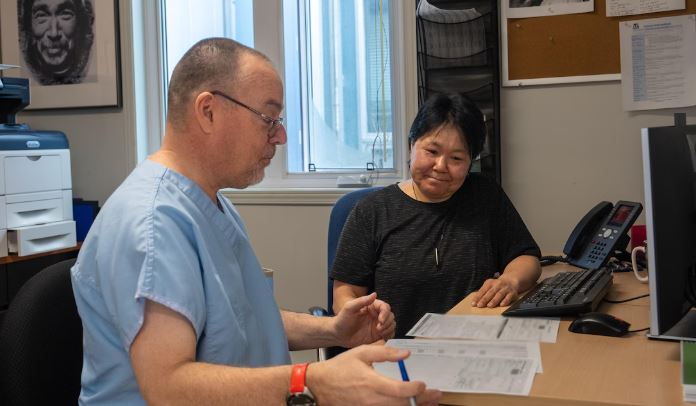

Alasie Iqiquq travaille depuis deux ans comme agente de santé publique, au village de Puvirnituq, près de la baie d’Hudson.

Chaque jour, elle aide les équipes soignantes à joindre les gens atteints de la tuberculose (TB), qui doivent commencer rapidement un traitement obligatoire, pour éviter une propagation de la maladie.

La tâche peut parfois se révéler complexe, puisque plusieurs Nunavimmiut n’ont pas accès à un téléphone. La région est aussi majoritairement dépourvue de réseau cellulaire. Son travail demande donc une fine connaissance des réseaux familiaux dans les villages.

Je sais qui ils sont dans la communauté. S’ils ont besoin d’être vus, j’essaie de les trouver. […] S’ils ont la TB, il faut leur expliquer de faire attention et ne pas se trouver en public, explique Alasie Iqiquq.

Alasie accompagne aussi les équipes soignantes et offre un service de traduction, essentiel pour plusieurs résidents dont la langue première est l’inuktitut.

Je connais aussi leur caractère. Je regarde s’ils sont capables de bien communiquer avec l’infirmière. Si il y a un besoin, j’interprète, ajoute-t-elle.

Le travail des agents de santé publique locaux est d’autant plus important, que la région est frappée de plein fouet par une hausse du nombre de cas de tuberculose.

On a recensé 95 cas de tuberculose active en 2024, soit le plus grand nombre depuis des décennies.

Six des 14 communautés de la région sont en éclosion, avec une trentaine de cas répertoriés dans les trois premiers mois de 2025.

La situation laisse donc entrevoir un bilan encore plus lourd pour cette année, selon la Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik (RRSSSN).

Face à la situation, les agents de santé publique locaux sont devenus des outils importants dans la lutte contre la maladie.

Ils permettent plus largement d’améliorer la confiance du public envers le système de santé, pour ainsi faciliter l’adhésion aux traitements, parfois longs et contraignants.

C’est exactement ce dont on a besoin : des travailleurs inuit dédiés à appeler les aînés comme moi et la population générale. Sinon, toute l’information donnée est en langue seconde, souligne le maire du village d’Ivujivik, Adamie Kalingo, qui salue cette initiative.

À ce jour, 11 agents de santé publique inuit travaillent dans les dispensaires de 4 villages de la baie d’Hudson, pour le Centre de santé Inuulitsivik.

La santé publique régionale souligne qu’il faut poursuivre les efforts de recrutement.

Je crois que ça va avoir un impact très important si on est capable de développer le projet, et de s’assurer qu’il y a des agents de santé publique dans toutes les communautés, et qu’il y en ait assez pour pouvoir être là avec les patients à toutes les étapes de leur traitement, dit le médecin en santé publique à la RRSSSN, Yassen Tcholakov.

Plus de ressources médicales

Bien qu’importante, cette solution ne pourra régler à elle seule l’enjeu de la tuberculose au Nunavik, selon plusieurs intervenants de la santé.

De nombreux facteurs liés aux conditions de vie difficiles dans la région perpétuent la transmission de cette maladie contagieuse, comme le surpeuplement dans les logements.

Les équipes soignantes connaissent aussi, bien malgré elles, un manque de ressources cliniques et une capacité de dépistage limitée.

Quand on voit que, dans certains villages en proie à des éclosions de tuberculose de façon récurrente, on n’a toujours pas accès à de la radiographie, qui est notre outil de base pour diagnostiquer la TB. Il faut quand même se poser des questions sérieuses, indique la médecin de famille au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava à Kuujjuaq, Claire-Élise Burdet.

Le manque de main-d’œuvre au Nord force par ailleurs la réduction de service dans plusieurs dispensaires, chaque été, ce qui limite selon elle les capacités de prévention de la maladie.

Plusieurs intervenants du milieu y voient un manque de volonté politique à endiguer le problème.

Le fait que certains services ne sont pas disponibles à la population, près d’eux, des services de base, selon moi, ça ne serait pas toléré dans une autre région, estime le médecin en santé publique Yassen Tcholakov.

Tout ça mis ensemble, selon moi, en dedans de 10 ans, on serait à une place complètement différente et la conversation ne serait pas la même, conclut-il.

À lire aussi :