Le Canada est mal outillé pour réagir à un déversement pétrolier dans l’Arctique, selon un chercheur

Le Canada devra redoubler d’efforts pour mieux se préparer à un éventuel déversement de pétrole dans les eaux de l’Arctique. C’est du moins ce que croit un chercheur de l’Université du Manitoba qui pilote un projet de recherche pour mieux documenter les effets de ce type de catastrophes sur les écosystèmes marins.

« En ce moment, le Canada n’a aucune politique qui porte sur la gestion d’un déversement d’hydrocarbures », mentionne le chercheur associé au Centre des sciences de l’observation de la Terre de l’Université du Manitoba, Gary Stern.

L’absence de politiques s’explique par un manque d’études sur le sujet, croit le chercheur, et cet état des lieux accentue la vulnérabilité des populations locales et des écosystèmes marins.

« Il est primordial que nous communiquions avec les communautés inuit pour qu’elles soient au fait des risques auxquels elles sont confrontées », affirme-t-il.

La fonte précoce des glaces et la réduction de la calotte glaciaire ont contribué à accélérer le transport maritime dans les eaux de l’Arctique. « Les probabilités qu’un déversement d’hydrocarbures survienne dans les prochaines années ne font qu’augmenter, explique-t-il. C’est une question de temps. »

Recherches sur le terrain

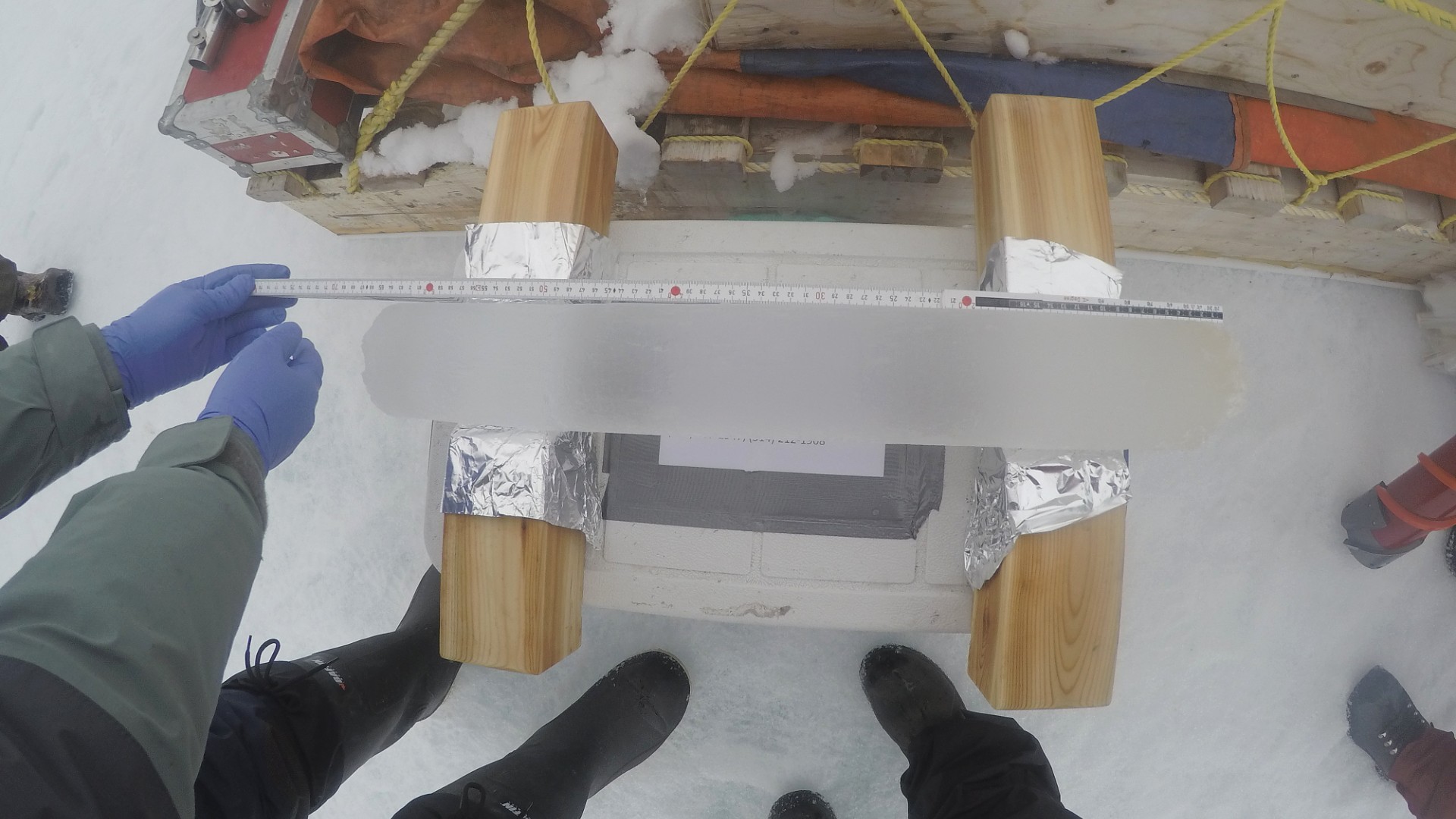

Le chercheur dirige actuellement un projet de recherche au Nunavut, dans le nord du pays, qui vise à mesurer les conséquences de potentiels déversements de carburants et d’autres contaminants liés au transport maritime.

Les recherches des 12 scientifiques impliqués dans le projet portent sur les techniques d’intervention mises en pratique lors d’un déversement d’hydrocarbures et sur la biodégradation naturelle du pétrole en milieux marins.

Depuis le début de leurs recherches, en 2018, les chercheurs collectent des échantillons d’eau et de sédiments marins à proximité de Chesterfield Inlet, Baker Lake, Rankin Inlet et Arviat, dans la région de Kivalliq, dans le sud du Nunavut.

Leur objectif? Mesurer le potentiel de biodégradation microbienne du pétrole. « Donc s’il y a un déversement, nous saurons dans quelle mesure l’écosystème est affecté, explique Gary Stern. Nous pourrons ensuite le surveiller au fil du temps pour savoir si, quand et combien de temps il faut pour que le système revienne à son état naturel initial. »

« C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé après le [déversement pétrolier] du golfe du Mexique, souligne-t-il. Évidemment, la principale différence est que la température de l’eau y est beaucoup plus élevée que dans l’Arctique. »

Les scientifiques, affiliés à l’Université McGill, à l’Université de Calgary et à l’Université du Manitoba, doivent se rendre à nouveau dans la région de Kivalliq au mois de septembre pour collecter des échantillons d’eau, de sédiments marins et d’invertébrés benthiques, des organismes sans colonne vertébrale et visibles à l’œil nu qui peuplent le fond des cours d’eau. Ces derniers renseignent habituellement les scientifiques sur la santé de l’écosystème marin étudié.

Au mois de juin, les chercheurs ont rencontré des représentants des quatre municipalités, des chasseurs et d’autres membres des communautés pour recueillir des renseignements liés à l’environnement. « [Les Inuit] nous fournissent beaucoup d’informations concernant les parcours des navires », indique Gary Stern.

En 2018, l’équipe a reçu un financement fédéral de plus de 6,7 millions de dollars pour ce projet de recherche, qui doit prendre fin en 2022.