À Montréal, l’itinérance d’un peuple dépossédé

Marquées par l’alcoolisme, une violence héritée d’un passé de sévices, les femmes inuit sont de plus en plus nombreuses à se retrouver à la rue, à la merci des réseaux de prostitution. Deux d’entre elles ont accepté de témoigner.

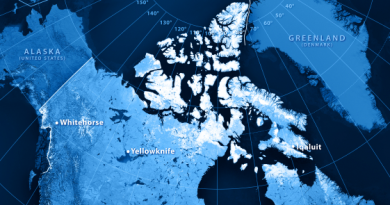

Maria, un prénom d’emprunt, avait la vie devant elle. Elle s’était extirpée d’un milieu toxique, dans son village du Nunavik, pour aller étudier au cégep à Montréal, avant de retourner dans le nord travailler à la mine. Elle avait un bon revenu, un logement décent, assez d’argent pour se payer des petits plaisirs.

Quand la violence familiale revient la hanter, elle décide de venir tenter sa chance à Montréal. Mais la rue l’attend dans le détour, car elle ne trouve pas d’emploi ni de logement.

La mère de famille inuk de 40 ans se tait pendant de longues secondes, les yeux plissés, douloureux, comme si elle revoyait un film d’horreur dans sa tête. Puis elle ajoute, lentement : « C’est dur dans la rue. C’est vraiment, vraiment dur. »

À Montréal, la proportion des Autochtones parmi les itinérants ne cesse de grimper. Alors qu’ils ne représentent que 0,6 % de la population dans la métropole, ils forment 12 % des sans-abri, Métis et Inuit inclus. Une proportion qui grimperait à 18 % si on inclut l’itinérance « non visible ».

Maria a vécu pendant sept ans sans domicile fixe à Montréal. Je la rencontre dans un des refuges de l’organisme Projets autochtones du Québec (PAQ), qui aide les sans-abri provenant des Premières Nations, des communautés métisses et inuit. Elle est accompagnée par le coordinateur Dan Gazut, un Français tombé en amour avec les Autochtones.

« Je n’ai pas l’impression d’être au travail ici, confie-t-il. C’est vraiment beau de voir cette communauté-là. C’est des rires, et c’est parfois des moments plus difficiles qu’on traverse tous ensemble. »

Dan a suivi une formation pour devenir intervenant auprès de ces multipoqués de la vie. Presque toutes les personnes qui fréquentent les services du PAQ vivent avec des traumatismes sévères liés aux sévices subis par leurs parents et grands-parents dans les pensionnats pour Autochtones et dans leur propre famille.

« Les parents et les grands-parents ne sont pas outillés pour faire face à leurs traumatismes et, parfois, les seules choses qu’elles trouvent pour survivre, c’est d’être violentes, d’être dans l’alcoolisme, la toxicomanie. Et comme elles ne savent pas quoi faire d’autre, elles transmettent ça à leurs enfants », raconte Dan. Alors, les enfants voient que pour « les adultes, c’est normal d’être comme ça, violents, intoxiqués, de ne pas savoir communiquer ».

Car la parole est aussi absente : « En général, les parents et les grands-parents ne parlent pas à leurs enfants de ces traumatismes-là, parce qu’ils ne veulent pas leur faire mal ou leur expliquer ce qu’ils ont vécu. »

Ce traumatisme intergénérationnel continue de faire des ravages aujourd’hui parce que le colonialisme et le racisme n’ont pas disparu.

« Quand ils arrivent à Montréal, les Inuit vivent du racisme, de la discrimination au logement et à l’emploi », affirme la psychiatre Marie-Ève Cotton, qui soigne des Inuit au Nunavik et à Montréal. Elle ajoute que ce racisme « peut provoquer des réactivations traumatiques et des rechutes, parce que l’accès à l’alcool et aux substances est beaucoup plus grand à Montréal que dans le Nord ».

Des patientes lui ont raconté avoir été très rapidement abordées par des proxénètes, qui ciblent les femmes inuit en raison de leur vulnérabilité extrême, bien connue par les réseaux de prostitution. « Ces femmes-là sont rapidement rejointes par ce genre d’individus pour être exploitées sexuellement, financièrement, etc. »

« Il y a des réseaux de trafic humain et de trafic sexuel qui ciblent spécifiquement les femmes autochtones, les femmes inuit en particulier, parce qu’elles sont extrêmement vulnérables, renchérit Dan Gazut. Quand elles arrivent à Montréal, elles ne connaissent personne, ne connaissent pas la ville, et ces réseaux sont très bien organisés. Ils vont les manipuler pour leur donner confiance, et ensuite ne plus leur laisser le choix d’y entrer pour payer leurs dettes. »

L’intervenant console régulièrement Maria pendant qu’elle nous confie être tombée dans le piège de la prostitution, avoir été régulièrement frappée et attaquée. Mais pour elle, le plus difficile dans l’itinérance, c’est le manque de sommeil et le regard des autres.

Elle ajoute, en pleurant doucement : « Et aussi, la réaction qu’avaient les gens en me voyant, c’était dur. Des fois on me demandait : « Comment ça, tu vis dans la rue? Ben voyons, c’est pas le fun. » »

Des réactions teintées de préjugés, les femmes inuit et autochtones en subissent aussi quand elles ont le courage d’aller à l’hôpital après un viol.