Le projet de terres rares de Métaux Torngat sous la loupe de chercheurs

Paul Fontaine

Des chercheurs en écotoxicologie se penchent sur le projet de terres rares de Métaux Torngat à Sept-Îles et à Strange Lake. Si la radioactivité des résidus miniers représente un faible danger selon eux, les risques de contamination environnementale retiennent leur attention, d’autant plus que la réglementation canadienne devrait encore être étoffée, disent-ils.

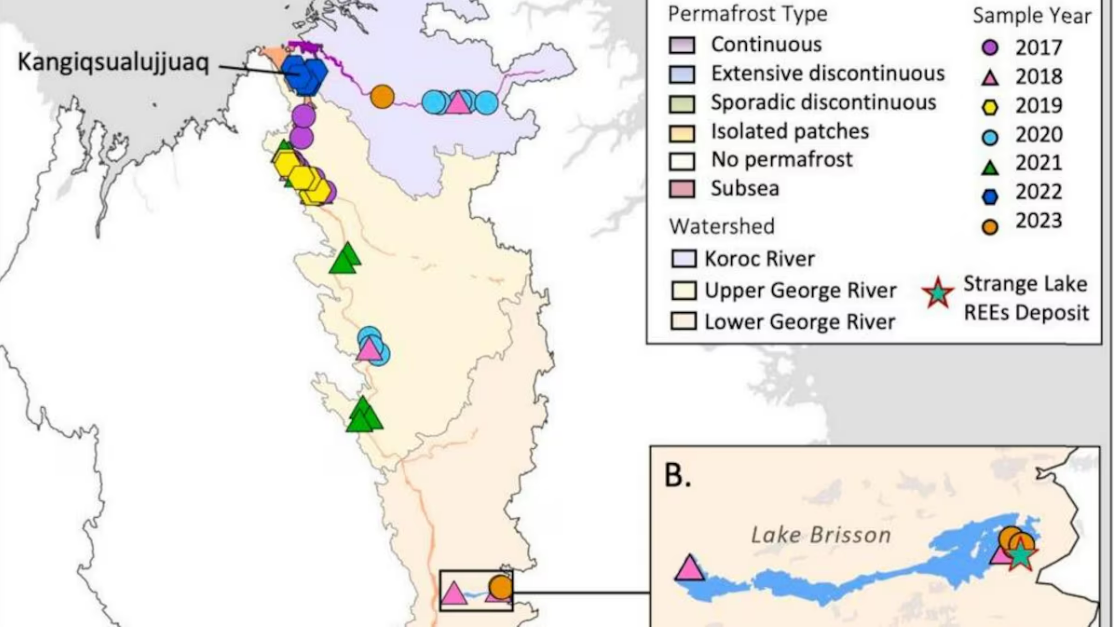

Marc Amyot est professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie et changements mondiaux à l’Université de Montréal. Depuis 2017, lui et son équipe documentent l’état de la rivière Georges, au Nunavik, en amont de laquelle se trouve le futur site minier de Strange Lake.

C’est la communauté inuit de Kangiqsualujjuaq, établie à l’embouchure de la rivière Georges, qui a sollicité le chercheur. « Les Inuit étaient intéressés à avoir ce jeu de données pour pouvoir détecter toutes modifications à la suite de la mise en exploitation de la mine », explique M. Amyot.

(Tiré de «Drivers of Rare Earth Elements (REES) and Radionuclides in changing Subarctic (Nunavik, Canada) surface waters near a mining project»)

Les échantillons d’eau et de lichen démontrent que les traces de terres rares, d’uranium et de thorium sont faibles, alors que le niveau de mercure est plus élevé.

Or, la situation pourrait changer avec l’ouverture de la mine. Les poussières de thorium et d’uranium provenant du site pourraient contaminer l’environnement et éventuellement des organismes vivants, soulève le chercheur.

Il peut y avoir une accumulation à travers les voies respiratoires des organismes ou il peut y avoir un dépôt à travers les aliments qui peuvent être consommés.

Marc Amyot, professeur titulaire en écotoxicologie à l’Université de Montréal

« Le danger que ça s’accumule en grande quantité pour après être consommé par des humains est relativement faible », nuance-t-il.

Ces risques sont aussi soulevés par Jean-François Boulanger, professeur en métallurgie extractive des éléments critiques et stratégiques à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

| Jean-François Boulanger participe au projet de recherche Pour une meilleure compréhension de la radioactivité dans l’exploitation des éléments de terres rares. Métaux Torngat est l’un des partenaires de ce projet. En plus de subventionner une partie des travaux, l’entreprise fournit les échantillons qui sont analysés. |

« C’est sur un rayon de dizaines ou de centaines de mètres que la poussière peut se propager, explique le chercheur. Les poussières sont générées lors du dynamitage et du concassage, des étapes qui doivent faire l’objet d’une surveillance accrue », précise-t-il.

Sur ce point, la vice-présidente environnement pour Métaux Torngat, Sylvie St-Jean, fait valoir qu’un dôme recouvrira la zone de broyage, ce qui limitera la propagation de poussières de résidus miniers dans l’atmosphère.

Pour ce qui est du transport du minerai jusqu’à Sept-Îles, des sacs hermétiques seront utilisés pour éviter la dispersion dans l’air. Entre 150 000 et 200 000 tonnes de minerai concentré doivent être acheminées chaque année à Sept-Îles.

Des résidus radioactifs peu dangereux

La gestion des résidus radioactifs est le point qui inquiète le plus les détracteurs du projet. L’écoulement de polluants dans la nappe phréatique et l’entretien du parc de résidus à proximité d’espaces verts et de la source d’eau potable de Sept-Îles sont au cœur des préoccupations de plusieurs citoyens.

Pourtant, Marc Amyot et Jean-François Boulanger estiment que la radioactivité n’est pas le plus grand des risques associés à ce projet.

« Il faudrait faire une nuance : l’uranium fait toujours peur parce que c’est un élément radioactif. Mais c’est aussi un métal. Donc il peut être toxique parce que c’est un métal, comme le plomb, ou bien il peut être toxique du fait qu’il est radioactif », souligne Marc Amyot.

En général, l’uranium n’est pas un métal très toxique, dans sa forme chimique. Pour l’environnement, il n’est pas si pire que ça.

Marc Amyot, professeur titulaire en écotoxicologie à l’Université de Montréal

« Les niveaux de concentration d’uranium et de thorium sont assez faibles. […] Dès qu’on s’éloigne de 5 ou 10 mètres d’un entreposage de minerai concentré, le rayonnement radioactif devient rapidement assez faible », ajoute Jean-François Boulanger.

Métaux Torngat abonde dans le même sens. Les niveaux de rayonnements radioactifs sont en dessous du seuil minimal en ce qui concerne les matières naturellement radioactives, soutient Sylvie St-Jean.

« Il faudrait se tenir sur le parc à résidus debout pendant 20 ans pour obtenir la même dose de radiation qu’un CT scan », illustre-t-elle.

Sylvie St-Jean ajoute que l’usine à Sept-Îles est conçue pour éviter l’écoulement de résidus miniers : double bâche étanche, drain sous le parc à résidus, capteurs d’infiltration d’eau. Les résidus seront aussi mélangés avec de la poudre de ciment et couverts en permanence.

De plus, elle avance qu’il n’existe « aucun lien » ou une connectivité hydrologique possible entre le parc à résidus miniers et le lac des Rapides.

Une réglementation à peaufiner

Si le projet de Métaux Torngat voit le jour, il pourrait bien n’être que le second au Canada. Seule la mine de Nechelacho, aux Territoires du Nord-Ouest, exploite les terres rares au pays, et ce, depuis 2022.

Le marché mondial des terres rares est historiquement dominé par la Chine, mais depuis quelques années, les pays occidentaux tentent de s’en affranchir. Selon Ressources naturelles Canada, le pays possède une importante réserve de terres rares, estimée à 15,2 millions de tonnes.

Toutefois, la réglementation environnementale encadrant l’exploitation et la transformation de ces minerais présente des lacunes, selon Marc Amyot.

« Ce sont des métaux auquel on est moins habitués de voir dans notre environnement et pour lesquels on a mis peu d’efforts [de recherche quant à la] toxicité environnementale », souligne-t-il.

C’est pour ça qu’on travaille fort sur les terres rares présentement, parce qu’il n’y avait pas de normes il y a quelques années. Environnement et Changements climatiques Canada a maintenant une norme intérimaire.

Marc Amyot, professeur titulaire en écotoxicologie à l’Université de Montréal

« On essaye d’aider les gouvernements à établir des normes pour les critères de qualité des eaux, les critères de protection de la vie aquatique pour ces nouveaux métaux qu’on va utiliser de plus en plus », ajoute-t-il.

L’exploitation en milieu nordique, sur des territoires autochtones largement composés de pergélisol, s’ajoute à l’équation, alors que peu d’exemples comparables existent actuellement, souligne le chercheur.

Avec les informations d’Alban Normandin

| À lire aussi : |