L’insécurité linguistique dans la mire des élèves francophones du Yukon, dans le Nord canadien

Se faire constamment corriger quand ils parlent le français, préférer l’anglais de peur d’être jugé pour la qualité de leur langue maternelle, tels sont les défis auxquels font face les francophones en milieu minoritaire. Des élèves de l’école Émilie-Tremblay à Whitehorse au Yukon, dans le nord-ouest du Canada, ont produit une vidéo pour parler de l’insécurité linguistique.

L’insécurité linguistique, ce n’est pas tant la peur de perdre sa langue que de s’empêcher de la parler par peur d’être ridiculisé.

L’idée de traiter de la question émane de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.

Au départ, celle-ci voulait créer un livret sur la question de l’insécurité linguistique, mais lorsque la directrice adjointe de l’école Émilie-Tremblay, Marie-Hélène Gagné, a proposé l’idée aux élèves du comité culturel jeunesse, ces derniers ont poussé le projet plus loin.

Ils ont travaillé avec un réalisateur yukonnais, Jonathan-Serge Lalande, pour produire une vidéo abordant la question.

La vidéo présente des mises en situation dans lesquelles des élèves s’empêchent de parler français de peur d’employer le mauvais terme, ainsi que des vox pop avec des enseignants et des élèves de l’école Émilie-Tremblay.

Marie-Hélène Gagné salue le travail des élèves et remarque une fierté renouvelée de parler le français depuis que la vidéo d’une quinzaine de minutes a été produite.

Les Franco-Yukonnais représentent un peu plus de 5 % de la population du territoire, selon des données de 2016. Par ailleurs, en 2017-2018, 32 % des élèves étaient inscrits à l’école en français.

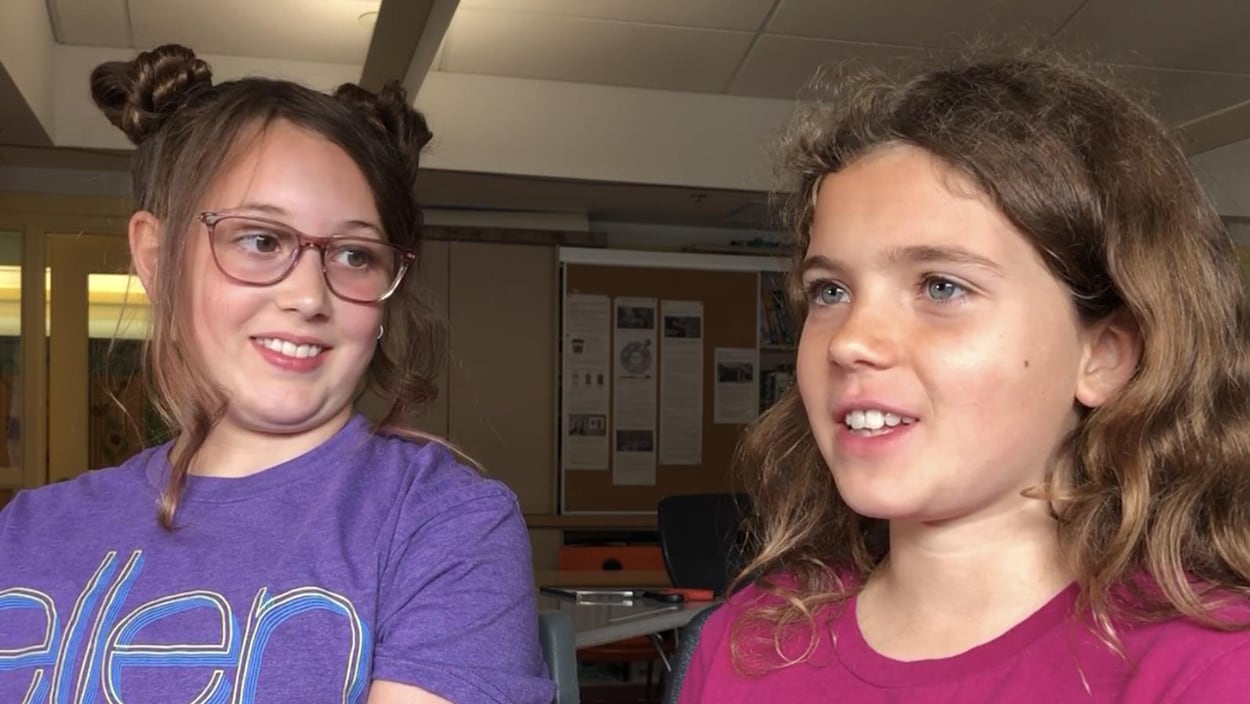

Les jeunes de la communauté estiment avoir vu des changements dans le comportement des enseignants depuis la parution de la vidéo, comme en témoigne Janelle, élève de 5e année qui fait partie du comité de production de la vidéo.

« On raconte notre fin de semaine tous les lundis. Avant, notre enseignante nous corrigeait souvent à chaque mot [mal employé]. Depuis qu’elle a regardé la vidéo, elle le fait beaucoup moins et je trouve que c’est agréable », mentionne-t-elle, tout sourire.

« Un excellent travail »

Shana Poplack, professeure éminente, détentrice de la Chaire de recherche du Canada en linguistique, et directrice du laboratoire de sociolinguistique à l’Université d’Ottawa, étudie depuis des années la question de l’insécurité linguistique.

À son avis, les élèves ont fait un « excellent travail » de définition de l’insécurité linguistique.

« Ils parlent de tous les aspects, je suis très impressionnée. Ils ont parlé de la honte de sa langue, avoir peur d’être fiers de sa langue, penser qu’on parle moins bien que les autres […] », confie-t-elle.

Un tel exercice pourrait avoir des impacts positifs à long terme pour la rétention de la langue chez les jeunes, selon Shana Poplack.

Elle croit que la création d’environnements sécuritaires pour s’exprimer en français et faire la distinction entre le français parlé et écrit sont deux des stratégies pour diminuer les effets de l’insécurité linguistique.

À terme, les élèves et la direction de l’école souhaitent que leur production voyage un peu partout au pays, particulièrement au Québec, espère Marie-Hélène Gagné.

« J’aimerais que les gens qui habitent au Québec prennent conscience que les francophones d’ailleurs au Canada ont un accent totalement différent. Or, leur français est aussi bon que ceux qui viennent du Québec », estime la directrice adjointe.