L’institut culturel Avataq à la défense de la mémoire du Nunavik

C’est dans des bureaux nouvellement aménagés à Westmount, au Québec, que l’archéologue Elsa Cencig nous accueille pour un plongeon dans l’histoire du Nunavik.

Sur les étalages bien disposés, des pointes de harpon et des statuettes datant de l’époque prédorsétienne, soit 3800 ans avant notre ère, témoignent du travail de l’institut Avataq.

L’organisation a caractérisé, au fil du temps, des centaines de sites historiques au Nunavik. La plupart d’entre eux sont d’anciens campements laissés par les premiers êtres humains à avoir foulé le sol de la région.

Les traces de ce passage sont encore bien visibles aujourd’hui, avec des artefacts régulièrement trouvés à même le sol.

«Dans le Sud, tu dois creuser 3 mètres pour trouver quelque chose, mais ici, dépendant où tu es sur le territoire, c’est relativement en surface. Donc, ce n’est pas la même dynamique et ce n’est pas le même style d’archéologie», explique Elsa Cencig.

«Parfois, les artefacts sont là, au sol. Ils t’attendent depuis 4000 ans», ajoute-t-elle.

Protéger le patrimoine

La mission du département d’archéologie de l’institut Avataq est bien différente de celle des universités. L’organisation est plutôt centrée sur les besoins des communautés inuit de la région.

Les équipes d’archéologues sont, par exemple, appelées à faire des fouilles sur des sites destinés à la construction de nouveaux bâtiments.

L’archéologue Elsa Cencig tient une pointe de harpon anciennement utilisée pour la chasse. (Radio-Canada/Félix Lebel)

L’archéologue Elsa Cencig tient une pointe de harpon anciennement utilisée pour la chasse. (Radio-Canada/Félix Lebel)

«Quand on trouve un site archéologique dans un chemin en construction, on le documente, on prend des mesures, on prend des photos […] On va le baliser, le géoréférencer et marquer le sol pour que les travailleurs ne passent pas dessus. Parfois, en début de projet, il est même possible de changer le tracé d’une route, par exemple», indique Elsa Cencig.

Une fois ce travail de collecte fait, les artefacts sont transférés à l’institut Avataq, dans la réserve de conservation.

L’espace de conservation n’abrite pas que des artefacts anciens. Plus de 5000 œuvres et objets culturels en tout genre y sont systématiquement conservés et catalogués.

Entre les grandes étagères roulantes, de petites figurines artisanales côtoient des œuvres en pierre à savon et des parkas traditionnels. La collection contient même un mousquet datant de l’époque de la traite des fourrures, qui a été conservé dans le pergélisol pendant plus d’un siècle.

L’ampleur de cette collection est impressionnante à voir, car elle concentre une multitude d’éléments fondamentaux, anciens et modernes, de la culture inuit.

Préserver la langue

La conservation des objets culturels, historiques et ethnologiques, en plus de la toponymie traditionnelle et des archives généalogiques, n’est qu’un aspect de l’institut culturel Avataq. L’organisme a aussi pour mission la conservation du principal moteur de la culture inuit : l’inuktitut.

Le constat des dirigeants de l’institut Avataq sur l’état de la langue au Nunavik est par ailleurs plutôt sombre.

Selon Statistique Canada, 98 % de jeunes Inuit du Nunavik parlent l’inuktitut. Malgré cette donnée, qui est encourageante à première vue, de nombreux observateurs ont noté que la maîtrise approfondie de la langue est en déclin.

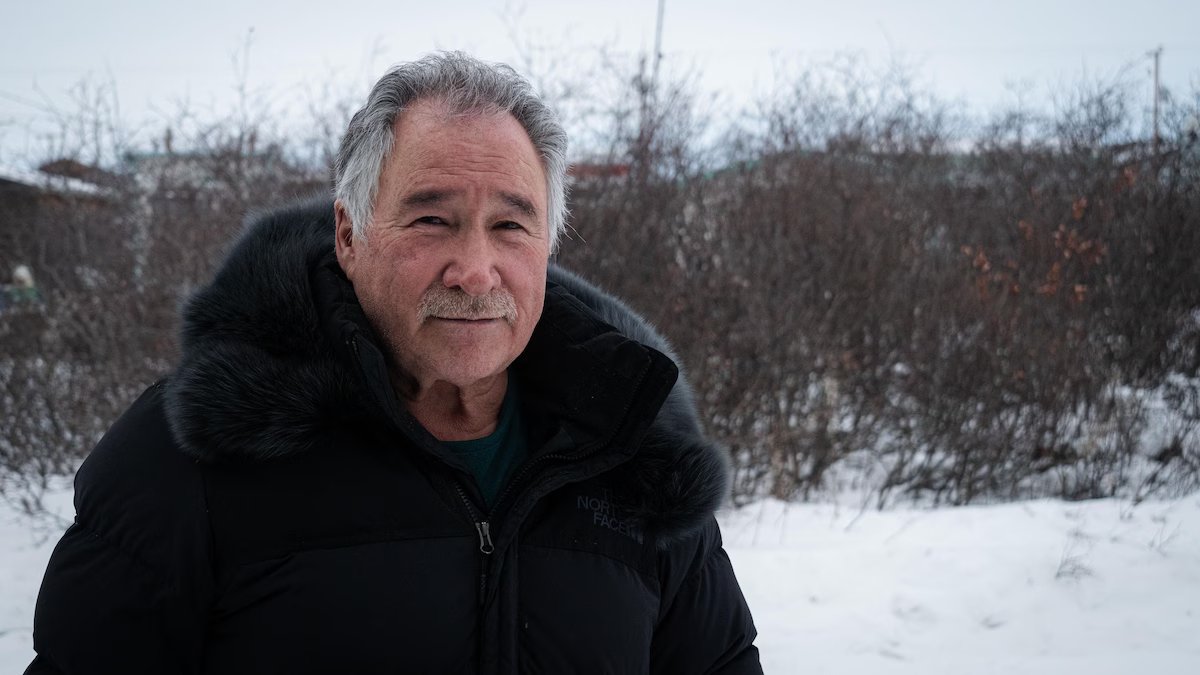

«Si tu pouvais aller dans une classe de maternelle, tu verrais que les enfants ne parlent qu’en anglais. C’est difficile de leur apprendre l’inuktitut, car ils ne le parlent pas à la maison», note le président de l’institut culturel Avataq, William Tagoona.

C’est notamment pour cette raison que l’institut a lancé, en novembre dernier, un vaste projet de protection de l’inuktitut, financé par la Société Makivik à hauteur de 36 millions de dollars sur cinq ans.

Depuis l’annonce de ce financement, Avataq travaille à la mise sur pied d’un secrétariat consacré à la protection de la langue.

«Actuellement, aucun groupe n’a l’autorité pour se prononcer sur les questions de la langue au Nunavik. Au Québec, il y a l’Office québécois de la langue française, qui a une certaine autorité et qui regarde comment la langue est utilisée. Quand il parle, tout le Québec écoute. Nous mettons en place une instance similaire, mais pour l’inuktitut», dit William Tagoona.

Un autre point important de la stratégie d’Avataq sera de bâtir progressivement des centres culturels dans les 14 communautés du Nunavik.

Ce seront des lieux qui permettront notamment de présenter des collections de l’institut Avataq, de raconter l’histoire de la région et de valoriser la culture traditionnelle.

Un premier centre pourrait par ailleurs voir le jour à Kuujjuaq, dès l’été 2024. Une attention particulière sera portée à l’architecture des futurs bâtiments pour qu’ils représentent l’identité inuit.

«On doit être la conscience de notre peuple, à propos de qui on est. On doit rendre notre jeunesse fière de qui nous sommes», conclut William Tagoona.

Malgré un certain déclin de la connaissance de la langue, William Tagoona croit dur comme fer que ce genre d’initiative pourra revaloriser la culture inuit, mise à mal par la colonisation.

À lire aussi :