Une présence plus précoce du peuple de Thulé dans l’Arctique canadien

(Photo : Jules Blais)

Dans une récente étude, des chercheurs canadiens estiment que le peuple de Thulé, dont les Inuit d’aujourd’hui sont des descendants, est arrivé dans l’est de l’Arctique canadien jusqu’à 200 ans plus tôt que ce que montrent les estimations actuelles.

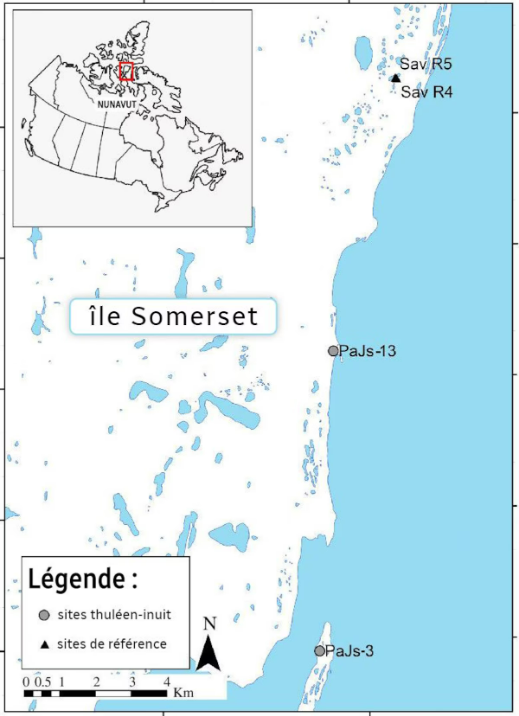

L’étude, publiée dans la revue scientifique Royal Society, avance que ces ancêtres des Inuit sont arrivés sur l’île Somerset, dans le nord du Nunavut, vers l’an 1000. De précédentes estimations, fondées sur la datation d’artéfacts, estimaient que cette arrivée s’était faite vers l’an 1200.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les sédiments prélevés au cours de l’été 2017 dans deux étangs adjacents à d’anciens campements du peuple de Thulé. Ils les ont ensuite comparés à d’autres échantillons de sédiments provenant de deux étangs où aucune occupation humaine n’avait encore été identifiée.

« L’idée est de comprendre l’histoire du paysage en se fiant aux composés présents dans des échantillons de sédiments », résume le coauteur de l’étude et professeur titulaire au département de biologie de l’Université d’Ottawa Jules Blais.

Les huit chercheurs ayant participé à cette étude, parue le 10 juillet, sont affiliés à l’Université d’Ottawa, à l’Université Memorial de Terre-Neuve, à l’Université McGill, à Montréal, et à l’Université Queen’s, à Kingston.

Les sédiments, une fenêtre sur le passé

Jules Blais explique que la concentration de métaux présents dans les sédiments a notamment permis aux scientifiques de reconstituer l’occupation humaine à travers le temps.

Ces derniers se sont penchés sur 29 métaux, en particulier le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc.

« L’un des avantages des sédiments, c’est qu’ils nous procurent de l’information en continu », affirme-t-il. « C’est un peu comme une analyse médicolégale de l’environnement. »

Jules Blais explique notamment qu’une partie des graisses contenues dans les baleines chassées par le peuple de Thulé se sont décomposées naturellement dans l’environnement, laissant ainsi leurs traces dans les sédiments.

Bien que l’arrivée du peuple de Thulé demeure une estimation, Jules Blais estime que l’analyse de sédiments est plus précise que l’étude archéologique d’artéfacts.

« L’étude des outils que ces peuples utilisaient et les ossements des animaux qu’ils chassaient nous donne un peu d’information, mais cela ne nous dit pas nécessairement quand ils sont arrivés ni quand la population s’est développée ou quand elle est partie », dit-il.

Il ajoute que, de cette manière, la datation d’os de baleines, traditionnellement utilisés dans les structures thuléennes, n’est pas forcément représentative de la période d’occupation de cette population, car les ossements peuvent être issus d’époques différentes.

L’étude s’est aussi intéressée aux peuples paléo-inuit qui ont précédé celui de Thulé. Elle a notamment conclu qu’ils avaient été présents sur l’île Somerset, à des emplacements où les données archéologiques antérieures faisaient défaut.

Savoir traditionnel inuit

Établie dans la communauté d’Arviat depuis près de cinq décennies, Shirley Tagalik dispose de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la recherche sur l’Inuit Qaujimajatuqangit, le savoir traditionnel inuit, auprès d’aînés. Elle a notamment coécrit le livre inuit Qaujimajatuqangit : What Inuit Have Always Known to Be True (2017) sur le sujet.

Elle n’a pas été surprise par les conclusions de l’étude. « L’idée selon laquelle il y a bien plus que ce que nous savons ou supposons savoir n’est pas inattendue », dit-elle.

À la lumière des témoignages d’aînés recueillis ces dernières années, elle explique que la transmission intergénérationnelle du savoir ancestral est un outil important pour comprendre l’histoire des peuples qui ont précédé les Inuit d’aujourd’hui.

« Lorsque les aînés discutent de l’histoire orale, ils ne donnent bien entendu pas de dates précises, mais ils font référence à une histoire profondément enracinée dans le territoire », dit-elle.

Shirley Tagalik croit d’ailleurs que l’étude aurait eu beaucoup à gagner à inclure les connaissances d’aînés. Si vous ne posez pas la question, vous ne découvrirez pas ce que vous ne savez pas, soutient-elle.

L’étude ne fait pas directement mention au savoir traditionnel inuit, mais Jules Blais affirme que son équipe a fait appel à des aînés de Cambridge Bay, une collectivité située dans l’ouest du Nunavut, dans le cadre de son analyse.

Comprendre l’évolution du climat

Un autre aspect mis en évidence dans l’étude est la capacité des sédiments à relater l’évolution du climat à travers les époques.

« Les sédiments ne nous renseignent pas seulement sur la présence humaine passée, mais aussi sur les changements qui se sont produits dans l’environnement », affirme Jules Blais.

Selon les chercheurs, de fortes concentrations de métaux comme le plomb, le cuivre, le zinc et le nickel dans des sédiments datant du 20e siècle témoignent d’une pollution atmosphérique à cette époque.

Jules Blais ajoute que les sédiments pourraient renfermer d’autres indices, notamment sur la présence d’animaux. Son équipe a d’ailleurs déjà entamé une prochaine étude qui se penchera précisément sur cet angle.

« À mesure que les technologies évoluent, nous pouvons commencer à en apprendre davantage sur les types d’animaux chassés au fil du temps en examinant des choses comme l’ADN dans les sédiments », conclut-il.

| À lire aussi : |