« La réconciliation, on ne fait pas qu’en parler, on la réalise », disent des chasseurs de phoque

Deux amis qui ont lancé un projet de réconciliation autour des phoques et de la chasse disent qu’ils veulent continuer à étendre leur initiative et montrer qu’au lieu de semer la division, elle peut passer par l’établissement de relations positives.

« Parfois [quand on parle de réconciliation], les deux groupes s’accusent mutuellement et ce n’est pas constructif », affirme au téléphone Ruben Komangapik, un artiste et chasseur qui a grandi dans la communauté de Pond Inlet, au Nunavut.

« Je pense que la réconciliation que nous faisons est dans l’action. Nous nous concentrons sur le positif au lieu d’être toujours en colère. »

Yoanis Menge, un photographe vivant aux îles de la Madeleine, au Québec, et qui a démarré le projet avec Ruben Komangapik, est bien d’accord.

« La réconciliation, on ne fait pas qu’en parler. Nous réalisons la réconciliation et mélangeons nos cultures », dit-il.

Viande de phoque distribuée aux Inuit d’Ottawa

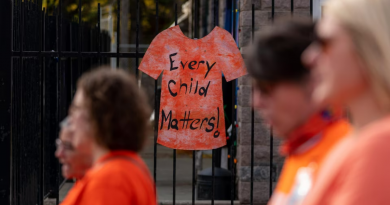

Le projet, appelé Reconseal Inuksiuti, a été lancé en 2021, à la suite d’un voyage de chasse au phoque que les deux hommes avaient effectué le 30 septembre 2021, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada.

Désormais, grâce au projet, le phoque gris, chassé aux îles de la Madeleine, est envoyé à Ottawa, où habite maintenant Rueben Komangapik, pour être distribué à la communauté inuit de la ville par l’intermédiaire de Tungasuvvingat Inuit, un centre qui offre soutien et ressources.

Ottawa est la ville où l’on retrouve la plus grande population inuit (de 3700 à 6000, selon les groupes communautaires) à l’extérieur du Nord canadien.

Rueben Komangapik a grandi à Pond Inlet en chassant le phoque annelé, le phoque à capuchon et le phoque barbu. Même si la langue inuit a un mot pour désigner le phoque gris, on en voit rarement aussi loin au nord sur l’île de Baffin, relate-t-il.

Permettre aux Inuit urbains d’accéder à la viande de phoque constitue un lien important avec leur culture, souligne-t-il.

« C’est vraiment bien pour les Inuit du centre-ville, car beaucoup d’entre eux n’ont pas cet héritage », poursuit l’artiste.

« Je suis né dans le nord, donc j’ai beaucoup de chance pour cela. Mais maintenant, il y a beaucoup d’Inuit nés au sud du 60e parallèle qui n’ont pas eu l’expérience que j’ai. Ils oublient qui ils sont et comment s’identifier en tant qu’Inuk. Mais grâce à [ces activités], ils peuvent goûter à leurs traditions. C’est positif pour leur estime de soi. »

Le projet fournit également des peaux de phoque à Isaruit, un organisme inuit d’Ottawa à vocation artistique, afin que les Inuit puissent pratiquer et apprendre l’artisanat traditionnel.

« Ils l’utilisent comme un outil pédagogique pour enseigner aux jeunes comment les nettoyer de façon traditionnelle », explique Ruben Komangapik. « Le résultat, c’est qu’ils n’apprennent pas seulement cela. Ils apprennent aussi à fabriquer les outils pour travailler les peaux, donc ça leur apporte beaucoup. »

Les commentaires étaient si positifs à la suite du projet que Yoanis Menge et Ruben Komangapik espèrent l’amener plus loin.

L’impact persistant de la campagne d’interdiction des produits du phoque de l’Union européenne

L’interdiction des produits du phoque par l’Union européenne a eu des effets dévastateurs sur les chasseurs inuit au Canada, au Groenland et sur d’autres peuples autochtones du monde, ainsi que sur les chasseurs de phoques ailleurs au Canada.

« Ça a créé beaucoup de frictions chez les groupes [de chasseurs] entourant la façon de chasser », dit Ruben Komangapik.

Les deux amis disent vouloir mettre fin à la stigmatisation entourant la viande de phoque durable et les produits fabriqués à partir de ces animaux, une stigmatisation alimentée par les personnes engagées dans la campagne contre les produits du phoque.

Ce reportage de 2013 montre que l’embargo sur les produits du phoque décrété par l’UE a eu de graves répercussions sur les Inuit du Canada. Même s’ils ne sont pas frappés directement par l’embargo, les Inuit n’ont plus de débouchés pour les peaux de phoque, un animal qu’ils chassent pour assurer leur subsistance. Ce court documentaire présente les points de vue de chasseurs et de chefs de collectivités chez les Inuit, ainsi qu’un témoignage rempli d’émotion de Lisa Eetuk Ishulutak, également touchée par l’embargo, car elle suit la formation de modéliste en fourrure, principalement en peau de phoque, du Collège de l’Arctique.

L’éducation et la sécurité alimentaire parmi les projets à venir

Parmi les projets que les deux hommes veulent mettre en branle, on compte une initiative qui permettrait d’envoyer de la viande de phoque gris des îles de la Madeleine au nord du Nunavut ainsi qu’une façon de la rendre plus abondante et courante dans le sud.

« L’objectif est de rendre le phoque accessible au reste du Canada », affirme Ruben Komangapik. « Il y a aussi une très grande insécurité alimentaire au Nunavut, alors nous cherchons des moyens d’aider à résoudre ce problème. »

Yoanis Menge dit qu’ils espèrent également trouver un moyen d’amener des Inuit d’Ottawa aux îles de la Madeleine pour chasser le phoque.

« Nous aimerions aussi faire de l’enseignement, faire venir de jeunes Inuit de la ville pour chasser, avec des aînés, pour partager des connaissances. »

Les deux amis sont convaincus que leur travail, par l’intermédiaire de Reconseal Inuksiuti, continuera d’avoir des retombées positives.

« Nous sommes tous les deux des artistes et je pense que c’est pourquoi Reconseal Inuksiuti fonctionne si bien. Nous avons les coudées franches. Nous le faisons pour la passion et ce en quoi nous croyons », conclut Ruben Komangapik.

Cet article, publié à l’origine en anglais, a été traduit par Mathieu Gobeil.