La stérilisation forcée de femmes autochtones au Québec dure depuis plus de 40 ans

Dès 1982, un rapport et des articles dénonçaient déjà les stérilisations de femmes autochtones dans la province et l’absence de consentement éclairé.

« Ça me choque parce que ça fait longtemps que ça se parle de la stérilisation des femmes autochtones ». L’Innue Germaine Mesténapéo – et elle n’est pas la seule – n’en revient toujours pas.

« Ça fait longtemps. Et je me pose la question : comment ça, on est revenu avec ça? C’est redondant, redondant », répète-t-elle.

Car pour beaucoup, ce constat est amer : ce qui est d’actualité l’était il y a 40 ans.

Cet article est le premier d’une série de deux. Il traite d’un rapport commandé par des Autochtones, remis aux autorités politiques et médicales et qui déjà concluait au manque de consentement libre et éclairé… il y a 40 ans. En d’autres mots, le Collège des médecins comme les gouvernements provincial et fédéral devaient être au courant de la situation depuis longtemps. Et le second article montrera que des reportages avaient alerté l’opinion publique à l’époque. Sans grand effet, la pratique a continué au moins jusqu’en 2019, selon un dernier rapport.

Germaine Mesténapéo faisait partie de l’équipe qui a rédigé en 1982 un rapport dont les conclusions parlaient déjà de consentement ni libre ni éclairé. À l’époque, les responsables autochtones avaient dénoncé dans les médias le problème des stérilisations imposées.

Alors ils se questionnent : pourquoi la classe politique et le milieu médical semblent encore surpris des conclusions du rapport de recherche mené par la chercheuse atikamekw Suzy Basile et publié il y a trois semaines?

Suzy Basile et son équipe concluent que Québec « se joint au cortège des autres provinces » où stérilisations imposées, violences obstétricales et avortements non consentis ont été imposés aux femmes des Premières Nations et Inuit, et ce, jusqu’en 2019. Au moins 22 femmes autochtones ont subi une stérilisation imposée entre 1980 et 2019, selon ce rapport.

« Nashpit Apu nakassituat innua ane mishtukushiu-tshisheutshimau », lance Germaine Mesténapéo en innu-aimun. « Les gouvernements des Blancs oublient les Innus, ils ne les écoutent jamais ».

Suzy Basile et son équipe ont souhaité faire l’étude parce que le sujet était peu documenté au Québec pour les femmes autochtones, que la province avait refusé de prendre part aux travaux lancés par le gouvernement fédéral sur le sujet et que le gouvernement avait dit, notamment en 2019, qu’il n’y avait pas de cas de stérilisation forcée recensés au Québec.

« Pourquoi [les gouvernements, les services de santé et les médecins] n’ont pas agi auparavant? » se questionne Germaine Mesténapéo.

Loin du consentement éclairé de 1982

Au début des années 1980, la femme de Nutashkuan, alors représentante en santé communautaire, a participé à une vaste enquête pour le Conseil des Atikamekw et des Montagnais (CAM), dirigée par le Dr Louis Dagenais.

L’étude de plus de 400 pages, intitulée Des services communautaires, ça se prend en main, portait sur les services de santé des 11 communautés atikamekw et innues afin de vérifier s’ils étaient adéquats en termes quantitatifs et qualitatifs.

Parmi les conclusions, les auteurs ont dit avoir découvert « une grande différence entre ce qui est dit et ce qui est fait ».

« Nous avons aussi découvert de nombreux problèmes graves et intolérables, ajoutent-ils. Mais nous avons aussi découvert que ces problèmes s’inscrivent dans un cadre bien précis de domination d’une nation sur une autre. »

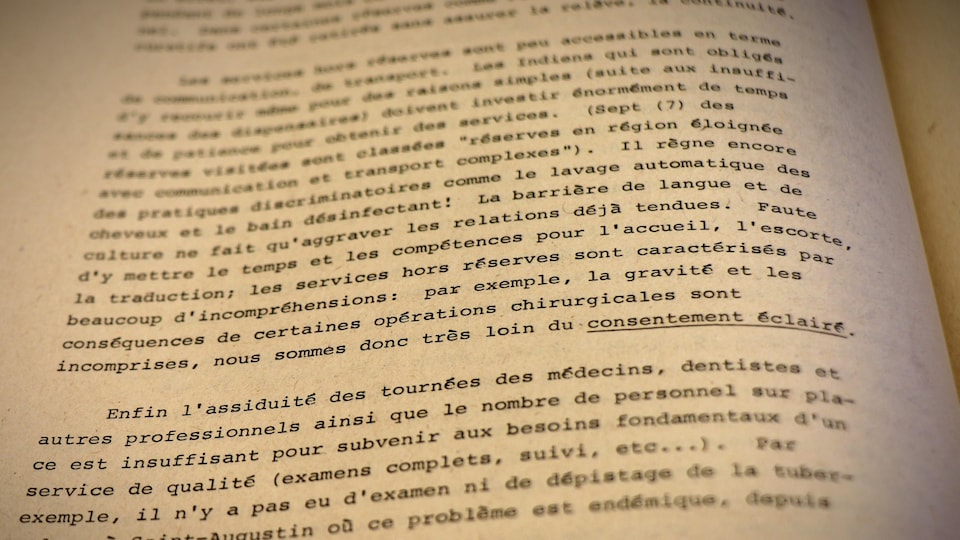

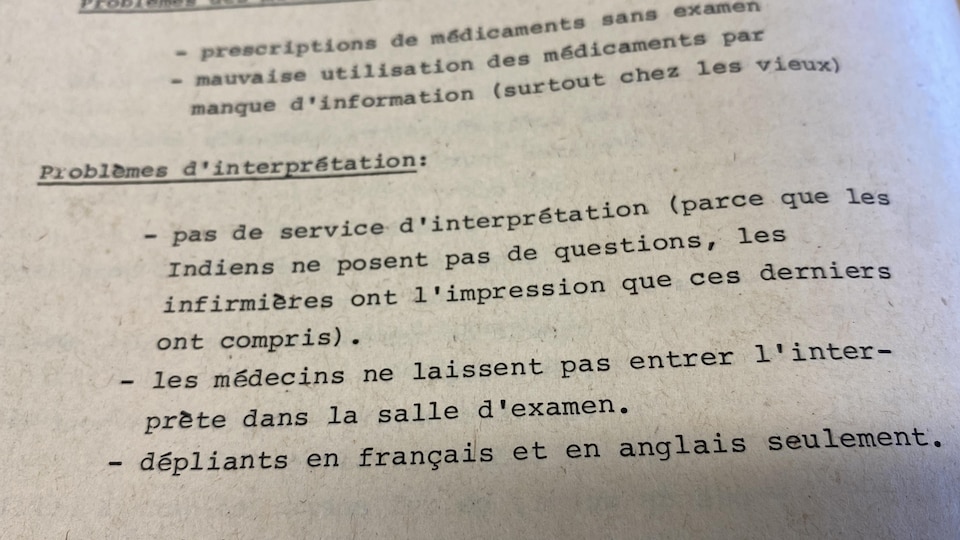

Parmi les problèmes, est-il écrit et souligné à la fin du rapport : celui du consentement éclairé lors des opérations chirurgicales avec en cause, de manière systématique, le manque d’interprète, les incompréhensions, le déplacement des femmes enceintes seules à l’hôpital, etc.

« Ce sont de vieilles histoires qu’ils ont toujours tablettées. À chaque fois, il y a des consultations, des études, c’est comme si c’était une stratégie pour éviter qu’on réagisse », affirme Germaine Mesténapéo.

« Bien sûr que c’était connu. Les femmes ne comprenaient pas pourquoi certaines n’avaient plus d’enfants », poursuit-elle. « Certaines prenaient des pilules [contraceptives], mais ne savaient pas pourquoi », enchaîne-t-elle.

« Les Innus ne sont pas très bavards », précise-t-elle. Ils ne posaient pas de questions. Et comme le montre un extrait du rapport du CAM, « les infirmières [avaient] l’impression que ces derniers ont compris ».

Pourtant, « le patient qui ne parle pas, ça ne veut pas dire qu’il est d’accord », rappelle le président actuel du Collège des médecins, le Dr Mauril Gaudreault.

« Tout le fondement de la relation médecin-patient, c’est la langue. Alors si le médecin ne parle pas la langue de la personne qu’il soigne, il doit s’assurer d’avoir un interprète pour bien comprendre, pour que les deux comprennent bien, c’est primordial et fondamental », explique-t-il.

Des ligatures de trompes après huit enfants

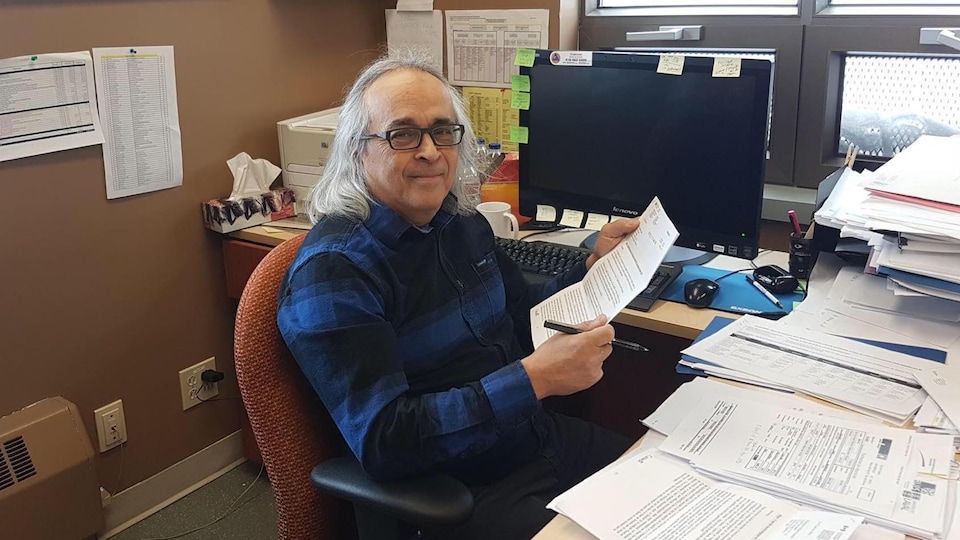

Les différents reportages, dont celui d’Enquête de Radio-Canada en 2021, et le rapport de Mme Basile n’ont « pas surpris » non plus Gilbert Courtois. « Pas du tout parce que j’étais dans le milieu, mais c’est sûr que c’est toujours décevant de voir l’ampleur jusqu’à aujourd’hui », lance ce gestionnaire des services de santé en milieu autochtone.

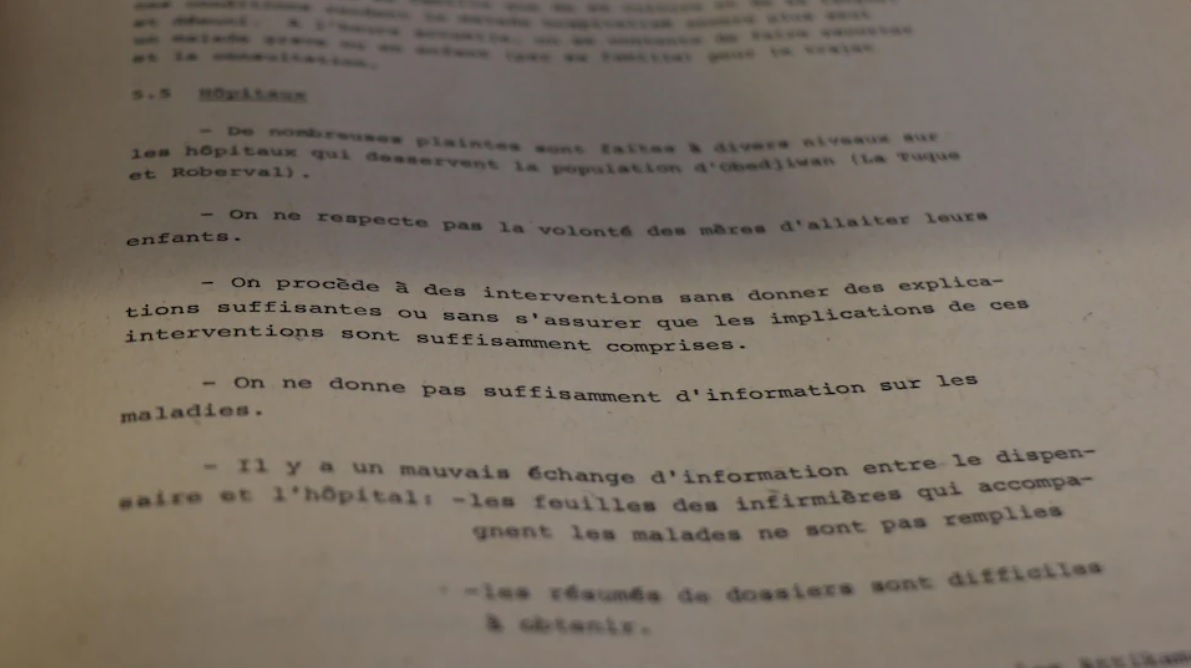

L’Ilnu de Mashteuiatsh est un des coauteurs du rapport du CAM de 1982. Pas de consentement éclairé, pas de services d’interprètes, des femmes qui n’ont pas compris qu’elles allaient être stérilisées après avoir accouché, des ligatures de trompes au bout de huit enfants, les fermetures de dispensaire quand les conseils de bande étaient trop exigeants à propos de la qualité des services…

« Ce sont des constats qu’on a faits à l’époque », confirme Gilbert Courtois.

En 1982, dans les journaux, Gilbert Courtois était cité : « Beaucoup de femmes stérilisées pensaient qu’on les opérait pour autre chose. Dans d’autres cas, ajoutait-il, la femme avait déjà eu de nombreux enfants et a dû subir les pressions de certaines personnes, travailleurs sociaux ou religieux. »

L’homme se lève, attrape un portrait de sa femme accroché derrière lui. « Personnellement, j’en ai vécu des choses. Tout ce que je fais pour les autres, je n’ai pas été capable de le faire pour ma famille ». Il se gratte la main pour marquer une pause et enchaîne : « Trop démoli! »

Gilbert Courtois secoue la tête et raconte qu’un médecin a retourné l’utérus de sa femme qui avait 23 ans. Conséquence, elle ne pouvait plus avoir d’enfants, et leur désir d’agrandir leur famille s’est arrêté là. Trois enfants. Pas un de plus. « Démoli », répète-t-il. « Et combien ne l’ont pas su? » demande-t-il en faisant référence aux ligatures, aux utérus enlevés?

Il s’excuse de se laisser aller ainsi avec ses pleurs et explique que, vraiment, même si « un pas de géant a été fait, il y a encore des choses qui traînent la patte depuis 40 ans ».

Il soupçonne même l’implication du secteur social dans la santé à l’époque. « Ils essayaient de contrôler les naissances ou le trop de naissances dans les communautés, il y a quelque chose là qu’on n’a pas encore fouillé en détail, c’est un phénomène qui me préoccupait et qui s’est passé dans plusieurs circonstances », affirme-t-il.

Il prend pour autre exemple sa bataille contre la trop grande utilisation d’un contraceptif par injection dans les années 1990 pour les femmes innues et naskapies, « sans donner les explications nécessaires sur les impacts à long terme ».

Alors quand il entend les membres du gouvernement ou du Collège des médecins marquer leur stupéfaction à propos de stérilisations de femmes autochtones au Québec, il ajoute : « On dirait que c’est comme de l’eau sur le dos d’un canard. J’en ai vu, entendu des choses ».

Gilbert Courtois se demande combien de rapports il faudra encore.

Quant à Germaine Mesténapéo, elle est persuadée que le gouvernement savait ce qui se passait. « C’est pour faire bonne figure qu’il va dire qu’il ne savait pas. C’est tout le temps la même chose », dit-elle.

Elle espère que cette fois-ci, les gouvernements vont « mettre leur culotte et retrousser leurs manches pour agir sur les conditions des femmes autochtones, pour qu’elles soient respectées ».