L’année 2020 marque les prémices d’un nouvel Arctique

Un océan dépourvu de glace, des terres plus vertes et un climat plus chaud, voici à quoi l’Arctique risque de ressembler si la tendance actuelle se poursuit.

Il s’agit des conclusions d’un rapport compilé par 133 scientifiques de 15 pays différents publié par l’Agence atmosphérique et océanique américaine (NOAA) pour sa quinzième édition.

L’Arctic Report Card 2020 référence toutes les observations et analyses « d’une région qui connaît des bouleversements rapides et spectaculaires de ses conditions météorologiques, climatiques, océaniques et terrestres ».

Le rapport souligne notamment une hausse constante des températures dans la région durant les dix dernières années.

« Au cours de neuf des dix dernières années, la température de l’air a dépassé d’au moins 1 degré C (2,2 degrés F) la moyenne de 1981 à 2010 », peut-on lire dans le communiqué.

Les scientifiques ont également observé que la température de l’air, à la surface de l’Arctique, entre octobre 2019 et septembre 2020 était la deuxième plus élevée depuis 1900, année où l’on a commencé à tenir des registres. Cela a eu divers effets sur les écosystèmes de la région.

En Sibérie, les températures printanières exceptionnellement chaudes ont considérablement réduit la couverture neigeuse de l’Arctique Eurasien. Le mois de juin a d’ailleurs marqué un nouveau record comparé aux 54 dernières années.

(En bas) Graphique des températures annuelles sur les terres de l’Arctique (rouge) par rapport au globe (gris foncé) par rapport à la moyenne 1981-2010 de 1900-2020. Graphique de NOAA Climate.gov, adapté du bulletin 2020 sur l’Arctique. (Source : NOAA Climate.gov)

La République de Sakha, au nord de la Russie, a également été touchée de plein fouet par cette hausse des températures avec l’apparition de nombreux incendies. Nombre de ces évènements ont été favorisés par les « feux zombies », des feux souterrains survivant durant l’hiver.

Depuis 2016, le rapport constate aussi que le verdissement de la toundra diverge fortement d’un continent à l’autre, diminuant fortement en Amérique du Nord, mais restant au-dessus de la moyenne à long terme en Eurasie. Une étude publiée plus tôt cette année et réalisée sur trente ans a notamment révélé que la région est devenue plus verte en général suite à la hausse des températures de l’air et du sol.

Fonte des glaces

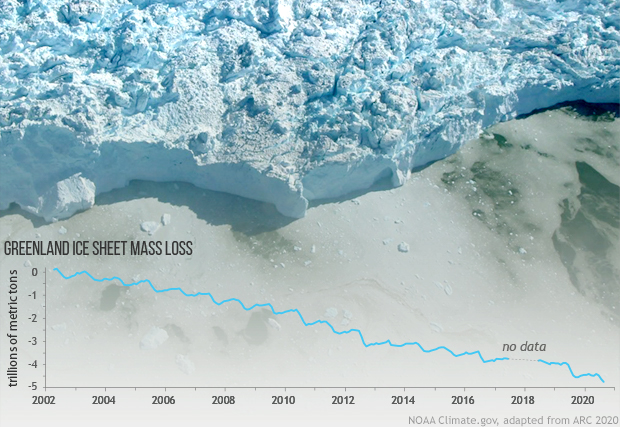

Le rapport fait aussi état de l’évolution des glaces terrestres et marines.

La calotte glaciaire du Groenland a par exemple connu une perte de glace plus importante que la moyenne de 1981-2010, mais nettement inférieure à la perte record de 2018/19. Les glaciers et les calottes glaciaires en dehors du Groenland ont quant à eux continué à perdre beaucoup de glace, principalement en Alaska et dans l’Arctique canadien.

L’étendue de glace marine a également continué à diminuer entre 2019 et 2020. L’étendue minimale de glace de mer arctique de 2020 observée en septembre était la deuxième plus faible jamais enregistrée par les satellites.

L’épaisseur globale de la couverture de glace de mer diminue également à mesure que « la glace arctique se transforme, passant d’une masse de glace plus ancienne, plus épaisse et plus forte à une masse de glace plus jeune, plus mince et plus fragile au cours de la dernière décennie », souligne l’Arctic Report Card 2020.

Cette évolution a également été observée et vécue par MOSAiC, l’expédition du brise-glace Polarstern qui s’est laissé emprisonner par les glaces du centre de l’océan Arctique pendant un an. Les différents groupes de scientifiques qui se sont alternés ont constaté que le navire avait dérivé bien plus rapidement que prévu à travers une glace plus fine que prévu. Ces changements climatiques ont d’ailleurs améné de nombreuses complications pour la mission scientifique.

Les divers changements climatiques terrestres ou marins ont également augmenté le taux d’érosion du pergélisol côtier dans des régions habitées de l’Arctique. Cela a des conséquences directes sur les personnes y résidant et les activités industrielles, commerciales, touristiques et militaires qui y sont en pleine expansion.

« Dans l’ensemble, le scénario est sans équivoque », a commenté Rick Thoman, spécialiste du climat de l’Alaska au Centre international de recherche sur l’Arctique, et l’un des trois rédacteurs du rapport de cette année.

Quelques nouvelles positives

L’Arctic Report Card 2020 vient aussi avec quelques bonnes nouvelles.

Les populations de baleines boréales du Pacifique et de l’Arctique ont ainsi augmenté au cours des 30 dernières années. La prolifération du plancton et l’augmentation du transport de krill et d’autres sources de nourriture vers le nord par le détroit de Béring, combinées aux mesures de protection sont les clefs de ce regain.

Cependant, l’augmentation des sources de nourriture et du transport représentent également « une indication du réchauffement durable de l’océan Arctique », rappelle le rapport.

L’année 2020 a également été marquée par des progrès technologiques dans l’intégration des modèles et des observations. Ces avancements ont permis d’augmenter la qualité et l’utilité des prévisions relatives à la glace de mer arctique sur des échelles de temps allant de la saison à la décennie et au siècle.

Des ajouts importants aux systèmes de données du réseau d’observation de l’Arctique (AON) ont aussi été réalisés cette année, améliorant ainsi « la qualité et l’accessibilité des informations utilisées pour produire l’Arctic Report Card ».

De plus, une nouvelle installation de recherche reliée à une liaison à fibre optique de grande capacité a ouvert ses portes près de Utqiaġvik, en Alaska. Le nouvel observatoire Barrow de la NOAA assure la poursuite de près d’un demi-siècle d’observations atmosphériques et terrestres in situ.

Enfin, le rapport souligne l’extraordinaire apport de l’expédition MOSAiC, une première historique et internationale. L’expédition a permis de collecter « un ensemble de données historiques qui a pour but de faire progresser la compréhension, la modélisation et la prévision des changements environnementaux dans l’Arctique ».