Les poissons de l’Arctique intéressent la Chine

Depuis 2018, le gouvernement chinois a nettement exprimé son intérêt pour les ressources halieutiques de l’Arctique en raison d’une demande domestique croissante. De plus, la disparition progressive de la banquise en facilite l’accès.

Dans une parution estivale du bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques intitulé Regards géopolitiques, Yeukyin Chin, étudiante à la maîtrise en études internationales à l’Université Laval à Québec, analyse les intérêts du gouvernement chinois pour la pêche commerciale dans l’océan Arctique. Dans cette optique, la Chine a aussi exprimé son souhait de participer à la gouvernance de la gestion des ressources en Arctique.

En janvier 2018, le gouvernement chinois a publié, pour la première fois, un livre blanc sur sa stratégie dans la région arctique et « a annoncé ses intentions concernant la gestion des réserves en Arctique […] du renforcement de la surveillance et de la recherche sur les stocks et aussi de la coopération scientifique avec les États riverains de l’océan Arctique », rappelle Mme Chin.

Les raisons de cet intérêt

La surexploitation et l’effondrement des stocks de poissons en mer Jaune et en mer de Chine orientale expliquent en partie cet engouement envers les stocks de poissons de l’océan Arctique. L’augmentation de la consommation de poissons par habitant, qui est passée de 3,1 kg par personne en 1985 à 11,4 kg en 2019, est l’une des raisons pour lesquelles « la Chine n’a pas le choix que d’aller plus loin pour chercher du poisson afin de satisfaire le marché domestique », selon Yeukyin Chin.

Par ailleurs, les stocks de poissons importés en Chine ne sont pas tous consommés sur place. Par exemple, la moitié des ressources halieutiques de l’Alaska est envoyée dans des usines de traitement et de transformation de poissons et de fruits de mer avant d’être réexportée sur le marché des États-Unis.

La position du Canada

Face à l’insécurité alimentaire persistante, les collectivités de l’Arctique canadien adoptent leur propre définition du concept de la souveraineté alimentaire tout en cherchant des solutions et des moyens de les financer. La question de l’autorisation de la pêche à un pays, qui de surcroît ne fait pas partie de l’Arctique, peut poser question.

Le Canada, tout comme les États-Unis et la Norvège, a mis en place des politiques restrictives dans le domaine de la pêche pour les investisseurs étrangers. Pêches et Océans Canada ne délivre des permis pour la pêche commerciale dans l’est du pays qu’aux bateaux canadiens. Par ailleurs, « une attention particulière est accordée aux organisations autochtones dans le but de leur permettre de participer à des pêches commerciales à des fins de développement économique », indique la politique.

La gouvernance chinoise en Arctique

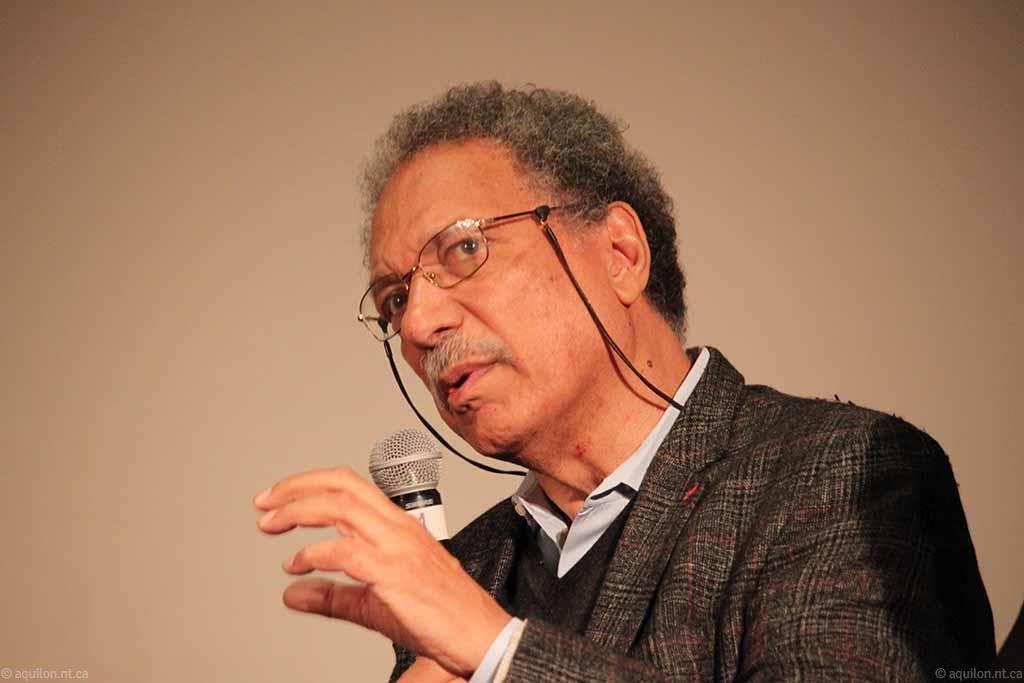

En 2013, lors de la rencontre interministérielle à Kiruna, en Suède, le Conseil de l’Arctique a accueilli la République populaire de Chine en tant qu’État observateur aux côtés de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de la Corée du Sud et de Singapour. Il y a aujourd’hui 13 États observateurs dans le Conseil. Selon Daniel Pauly, professeur à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver et créateur du projet de recherche Sea Around Us, l’État chinois a de grandes ambitions.

« J’ai l’impression que le gouvernement chinois accepte les règles du jeu du commerce international et cette attitude permet la signature d’accords. Mon interprétation des intentions de la Chine, c’est que cet État voudrait devenir une puissance mondiale. »

Les risques d’une surpêche en Arctique

À l’heure des changements climatiques, de la fonte graduelle de la banquise et de la hausse des températures, les risques d’une augmentation du nombre de prises avec la pêche industrielle sont non seulement présents, mais aussi immenses.

« Si la pêche industrielle est autorisée [en Arctique], les populations de poissons seront réduites et il y aura moins de variants, c’est-à-dire moins d’espèces et d’individus. Il y aura aussi moins de possibilités d’adaptation […] et tout sera rompu si on ne fait rien », déplore le Pr Pauly.

Cependant tout n’est pas perdu, selon le professeur qui rappelle qu’il est encore possible d’agir en mettant en place un cadre législatif fort pour la sauvegarde des stocks de poissons de l’Arctique.

« En interdisant la pêche industrielle, on gagne du temps pour diminuer l’effet des changements climatiques. Et ces changements climatiques, on doit les combattre au niveau causal. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, car si on ne réduit pas ces émissions, on va se trouver devant un cataclysme », conclut-il.