Lorsque des forêts de feuillus luxuriantes recouvraient l’Arctique

Des chercheurs allemands ont voulu étudier les conditions de vie des plantes dans l’Arctique, autrefois recouvert d’une dense verdure, afin de comprendre comment la végétation était capable d’équilibrer ses besoins en lumière, compte tenu des heures de clarté extrêmement variables.

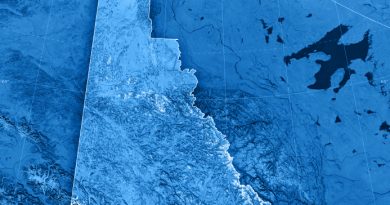

Il y a environ 50 millions d’années, les régions polaires de l’Arctique abritaient de vastes et luxuriantes forêts de feuillus, là où la végétation est aujourd’hui clairsemée.

Ces forêts existaient en raison des conditions qui régnaient à l’époque de l’Éocène, à savoir la combinaison d’un climat à effet de serre et d’une teneur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère presque deux fois supérieure à celle d’aujourd’hui. Notons toutefois qu’il n’existe pas de conditions environnementales comparables sur Terre aujourd’hui.

Dans leur étude, les experts du département des géosciences de l’Université de Tübingen, en Allemagne, indiquent avoir appliqué des modèles quantitatifs de performance photosynthétique pouvant reproduire les conditions de lumière spécifiques, notamment à des espèces fossiles apparentées à l’arbre Katsura (Cercidiphyllum japonicum).

L’étude publiée récemment dans la revue Paleoceanography and Paleoclimatology souligne que les mêmes conditions de luminosité extrême prévalaient dans ces régions de haute latitude : une obscurité permanente pendant des mois en hiver et un soleil qui ne se couchait jamais en été, même s’il était bas dans le ciel.

« Les plantes utilisent la lumière du soleil pour croître en convertissant l’eau et le dioxyde de carbone de l’air en matière organique par photosynthèse, produisant ainsi de la biomasse telle que des branches et des feuilles », rappelle le document.

Ainsi, pour en savoir plus sur la productivité des forêts arctiques à l’Éocène, l’équipe de recherche a utilisé des données provenant de deux sites arctiques. Les fossiles végétaux proviennent du fjord Stenkul, sur l’île d’Ellesmere au Canada, et du Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard, qui appartient à la Norvège.

« À titre de comparaison, nous avons utilisé le nord-ouest de l’Odenwald, près de Darmstadt, en Allemagne », déclare Wilfried Konrad, scientifique à l’Université de Tübingen. « Bien qu’elle ne soit pas située à une latitude élevée, mais plutôt à une latitude moyenne, les conditions climatiques de la forêt de feuillus qui s’y trouve aujourd’hui sont similaires à celles du Spitzberg à l’Éocène. »

Calculer les geures d’ensoleillement

Pour mener à bien leurs calculs sur la productivité des anciennes forêts arctiques, les experts ont intégré de nombreuses données pour quantifier l’évaporation et la photosynthèse. Ils ont également examiné l’influence de la taille des feuilles sur les échanges de gaz et de matière.

« D’après nos résultats, le fait que les feuilles des arbres étaient plus ou moins grandes à l’époque n’a pas joué un rôle décisif, souligne M. Konrad. « En revanche, la température de l’air et l’incidence de la lumière ont eu une influence inattendue. »

Il note que l’île d’Ellesmere étant située un peu plus au nord que le Spitzberg, il y avait beaucoup plus d’heures d’ensoleillement pendant la période de végétation annuelle. «En plus de la température légèrement plus élevée sur Ellesmere, cela a conduit à une capacité de photosynthèse beaucoup plus élevée que sur le Spitzberg », dit-il.

Selon le chercheur, le principal facteur d’amélioration est l’augmentation de la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère. « L’augmentation de la capacité photosynthétique de ces forêts pourrait donc également être liée à l’augmentation actuelle des niveaux de dioxyde de carbone. »

Comme les propriétés du sol et les conditions de luminosité ont une influence majeure sur la productivité des plantes, ces affirmations ne peuvent cependant pas être généralisées, précise M. Konrad. « Il n’existe pas non plus d’habitats comparables pour le réchauffement climatique », ajoute-t-il.

Selon M. Konrad, les scénarios environnementaux pourraient changer très rapidement dans certaines régions. Prédire les tendances futures est donc un défi majeur, assure-t-il. « Toutefois, il existait des habitats correspondants dans le passé de la Terre. C’est pourquoi les découvertes sur le paléoclimat peuvent contribuer à améliorer les modèles sur l’évolution future du climat et leurs prévisions. »

- Une découverte « cruciale » en Arctique éclaire sur les origines des reptiles océaniques

- Un fossile de fourmi géante soulève des questions sur les anciennes migrations dans l’Arctique

- Des fossiles de plusieurs millions d’années exposés dans l’Arctique canadien

- Les éponges de mer survivent dans l’Arctique en se nourrissant de fossiles

- Une vaste colonie de reproduction de poissons découverte en Antarctique

- Les grands herbivores de la toundra participent à la préservation de plantes rares de l’Arctique, dévoile une étude

- Le Canada finance des recherches sur les baleines dans l’Arctique