Des feux de forêt aux T.N.-O. ont libéré beaucoup d’arsenic en 2023, selon une étude

Les feux de forêt dans les environs de Yellowknife ont libéré un volume important d’arsenic dans les airs et dans l’eau, conclut une étude. Des résultats à prendre comme mise en garde, croit l’un des chercheurs.

Les auteurs de l’étude, publiée dans le journal scientifique Environmental Research Letters en mai, ont utilisé les informations libres d’accès de la base de données North Slave Complex pour déterminer que quatre feux de forêt proche de la capitale ténoise avaient rejeté entre 69 et 183 tonnes d’arsenic. Cela représente environ la moitié de la quantité d’arsenic émise chaque année par les incendies de forêt dans le monde.

Natalie Plato, directrice adjointe du Projet d’assainissement de la mine Giant, avait expliqué plus tôt que la corrélation entre les feux de forêt et l’arsenic n’était pas un sujet pour lequel son équipe avait une expertise.

Owen Sutton, un boursier au postdoctorat à l’Université de Waterloo et auteur principal de l’étude, explique que le domaine de recherche est encore nouveau et que « nous ne connaissons pas de choses sur ce sujet ». Il trouve d’ailleurs que les résultats sont à la fois préoccupants et surprenants. Cependant, il espère que les scientifiques et les pouvoirs publics vont utiliser ses résultats pour agir de manière à réduire les émissions et contaminations d’arsenic durant des feux de forêt.

Jules Blais, un professeur de toxicologie environnementale à l’Université d’Ottawa qui a déjà étudié sur la présence d’arsenic autour de Yellowknife, mais qui n’a pas contribué à l’étude, estime que les conclusions de cette dernière démontrent la nécessité de surveiller les niveaux d’arsenic avant, pendant et après un incendie. « Cette étude confirme essentiellement mes avertissements », dit-il.

Mais d’où vient cet arsenic?

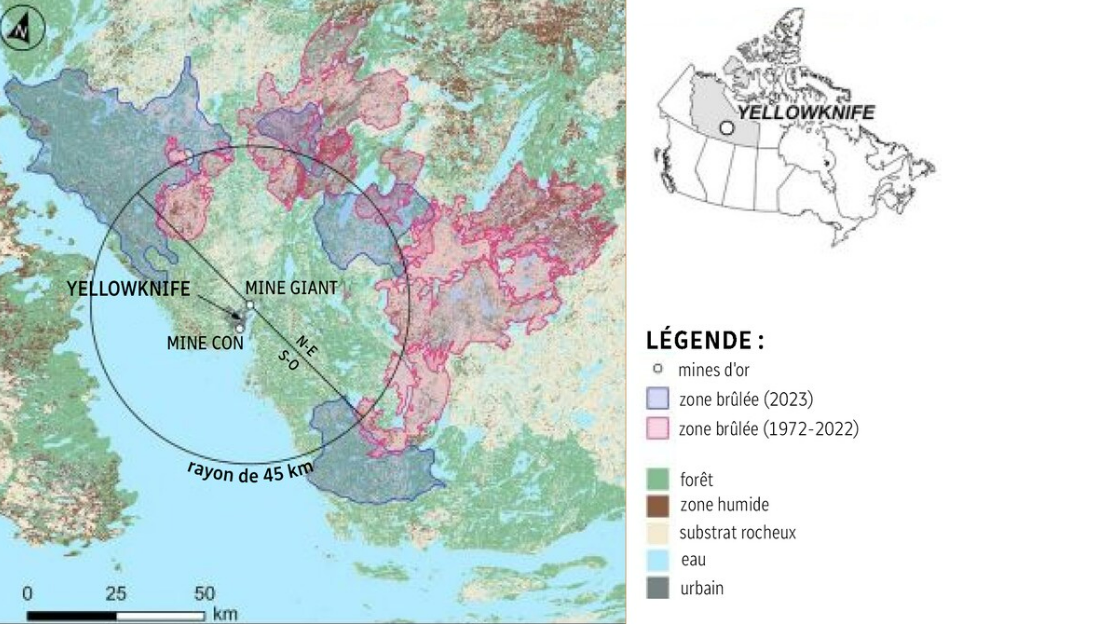

Owen Sutton et les deux autres chercheurs ont étudié une zone située dans un rayon de 110 kilomètres autour de la mine Giant, une ancienne mine d’or de Yellowknife qui a rejeté du trioxyde de diarsenic dans l’air sans aucun contrôle de la pollution de 1949 à 1951. La mine a ensuite commencé à stocker cet arsenic sous terre et 237 000 tonnes y sont toujours à ce jour.

Bien que l’un des sites les plus toxiques du Canada se trouve au cœur de la zone de recherche, M. Sutton estime qu’une « grande partie » de l’arsenic libéré dans l’air par les incendies de forêt en 2023 se trouve dans le sol et dans l’assise rocheuse de la région.

Le professeur Blais reconnaît qu’il existe de l’arsenic à l’état naturel dans la région de Yellowknife, car c’est en partie ce qui a conduit à l’exploitation des mines d’or, mais il ne qualifie pas l’arsenic libéré dans l’air en 2023 d’arsenic d’origine naturelle. « Une grande partie de l’arsenic que nous voyons, ce halo d’arsenic [autour de Yellowknife] provient des émissions des cheminées des fours à griller », fait-il observer.

Le terme « naturel » vise à distinguer l’arsenic provenant de la géologie régionale des sources directement liées à l’exploitation minière, explique M. Sutton dans un courriel de suivi. Au-delà du halo, dit-il, les concentrations d’arsenic reviennent à des « niveaux de fond » associés à ce qui se produit naturellement dans la roche mère.

« Lorsque nous avons additionné tout l’arsenic libéré par les incendies de 2023, la majorité provenait de l’extérieur du halo », écrit M. Sutton. « Il se trouve que la plupart des incendies de forêt n’ont pas brûlé dans les zones présentant des concentrations très élevées provenant de la mine. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut commencer à déterminer ces zones prioritaires à protéger », précise-t-il dans une entrevue.

Des questions en suspens

Les chercheurs ont utilisé des données publiques pour réaliser leurs estimations. Ils ont tenu compte des différents paysages géographiques, de la concentration d’arsenic dans ces zones et de la profondeur à laquelle les incendies ont brûlé dans le sol.

Une chose que les chercheurs ne savent pas, selon M. Sutton, c’est le niveau de chaleur des incendies étaient lorsqu’ils brûlaient. « Le fait qu’il s’agisse d’un feu froid et couvant ou d’un feu de cime enflammé influe réellement sur la manière dont ces composés sont libérés dans l’atmosphère ou dans l’eau », affirme-t-il.

C’est pourquoi les chercheurs ont choisi de fournir plutôt une fourchette pour la quantité d’arsenic qu’ils estiment avoir été libérés. « Même à l’extrémité inférieure de la fourchette, nous voyons toujours beaucoup d’arsenic », conclut Owen Sutton.

Avec les informations de Liny Lamberink